১. লকড ইন সিনড্রোম

লকড ইন সিনড্রোম এ আক্রান্ত রোগীরা শরীরের কোন অঙ্গ নাড়াতে পারেন না। প্যারালিসিস রোগের মতন শরীরের সকল ঐচ্ছিক পেশি নিষ্ক্রিয় এবং অসাড় হয়ে যায়। কিন্তু প্যারালিসিসের সাথে পার্থক্য হোল- পুরো সময়টা তারা সম্পূর্ণ সজাগ এবং সচেতন থাকেন, তাঁদের পঞ্চইন্দ্রিয় আগের মতই কাজ করে; তারা পরিষ্কার বুঝতে পারেন চারিপাশে কি ঘটছে। কেবল শরীর নাড়াতে পারেন না। কোন সাড়া দিতে পারেন না।

রোগীরা শুধুমাত্র চোখের পাতা পলক ফেলতে পারেন, চোখের মণি বামে-ডানে-ওপরে-নিচে নড়াতে পারেন- তাঁদের যে বোধশক্তি বজায় আছে- তা প্রমাণ করার এবং বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করার একমাত্র উপায় এটা। ষাটের দশকে রোগটা আবিষ্কৃত হয়; ধারণা করা হয় মধ্যযুগ থেকে গত শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত অসংখ্য রোগী- যাদেরকে 'মেডিকালি ডেড' বা 'ভেজিটেবল' বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল- তাঁদের সিংহভাগ ছিলেন আসলে লকড ইন সিন্ড্রোমের শিকার।

সাধারণতঃ ব্রেন-স্ট্রোকের কারণে এই রোগটি সৃষ্টি হয়, এছাড়াও অসংখ্য সম্ভাব্য কারণ আছে। সুষুম্নাকান্ডে আঘাত পেলে, কোন অ্যাকসিডেন্টে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলে, নির্দিষ্ট কিছু নিরীহ ওষুধের ওভারডোজ হলে, ব্রেন সার্জারি করতে গিয়ে ভুল হলে, কিংবা মাথাব্যথা-মাইগ্রেনের মতো সাধারণ রোগও ধীরে ধীরে কমপ্লিকেটেড হতে হতে একসময় লকড ইন সিন্ড্রোমে রূপান্তরিত হতে পারে।

এই রোগের শুরুটা বড় ভয়ানক। রোগী সাধারণতঃ স্ট্রোক বা আঘাতের কারণে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে কোমায় চলে যায়। জ্ঞান ফিরে পায় হয়তো দুই দিন-এক সপ্তা-এক মাস বা আরও পরে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে ঘাড় নড়াতে গিয়ে দেখে সাড় পাচ্ছে না। হাত-পা নড়ানোর চেষ্টা করে হয়তো, উঠে বসতে চায়, পারে না। ভয়ে চিৎকার করতে চায়, গলা দিয়ে সামান্য মাত্র শব্দ বেরোয় না। আত্মীয়রা এসে হয়তো ডাকে, কথা বলে, সাড়া দিতে বলে, সে সবই বোঝে কিন্তু কিচ্ছু করার ক্ষমতা থাকে না। স্রেফ একমাত্র চোখ মিটমিট করে মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেকের চোখের অশ্রুগ্রন্থিও কাজ করে না। কাঁদতেও পারে না। নিজের দেহের ভেতরে সে তখন বন্দী কয়েদি। লকড ইন।

লকড ইন সিনড্রোমের কোন চিকিৎসা নেই। একবার এই রোগে আক্রান্ত হলে তা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বজায় থাকবে। এটি রোগীর জীবন-দৈর্ঘ্যকেও খুব একটা প্রভাবিত করে না। যদি কোন ব্যক্তি উনিশ-বিশ বছর বয়সে আক্রান্ত হয়, ভাল সম্ভাবনা আছে যে সে আরও তিরিশ চল্লিশ বছর এভাবে বেঁচে থাকতে পারবে। সাধারণতঃ গড়ে পাঁচ বছরের মাথায় অধিকাংশ রোগী আত্মসমর্পণ করে এবং 'অ্যাসিস্টেড সুইসাইড' এর অপশনটি বেছে নেয়। অনেকে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যান, সাড়া দেবার জন্যে যে মানসিক নিয়ন্ত্রণ দরকার তা হারিয়ে ফেলেন। তখন তাঁর হয়ে তাঁর পরিবারই সিদ্ধান্ত নিয়ে যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে দেয়।

অবশ্য অনেকে আছেন, রোগে আক্রান্ত হয়েও দমে যান নি। লকড ইন সিনড্রোমে আক্রান্ত সাংবাদিক জাঁ দমিনিক ব্যবি তাঁর জীবন কাহিনি নিয়ে একটা বই লিখেছিলেন, দা ড্রাইভিং বেল অ্যান্ড দা বাটারফ্লাই, ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় সেটা। পুরো বই লেখা হয়েছে ব্যবির বাম চোখের পাতার সাহায্যে। তাঁর সামনে একটা বোর্ড ধরা হোতো, সেখানে সারি সারি অক্ষর লেখা থাকতো। একজন সাহায্যকারি আঙুল দিয়ে অক্ষরগুলো একটা একটা করে স্পর্শ করতেন, কাঙ্ক্ষিত অক্ষরের ওপর আঙুল পড়লে ব্যবি চোখের পাতা পলক ফেলতেন। তারপর পরের অক্ষরের জন্যে আবার একই পদ্ধতি। এভাবে একটা শব্দ বের করতে গড়ে দু'মিনিট সময় লাগতো তাঁর। সম্পূর্ণ বইটি লিখতে সচেতনভাবে প্রায় দুই লক্ষ বার চোখের পলক ফেলতে হয়েছে এই ফ্রেঞ্চ সাংবাদিককে। বইটিতে ব্যবি বলেছেন পরিবারের কথা, নিজের মানসিকতা সুস্থ রাখার জন্যে, আত্মসমর্পণ ঠেকিয়ে রাখার জন্যে নিজের সাথে যুদ্ধের কথা, অসহায়ত্বের কথা। বইটা ইউরোপের বেস্টসেলার হয়, লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়ে যায়, ২০০৭ সালে বইটার ওপরে একই নামে একটা ছবিও তৈরি হয়। ঘরে ঘরে, সাহিত্য আঙ্গিনায় ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নাম।

আর বই প্রকাশিত হবার ঠিক দুই দিন পর, জাঁ দমিনিক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

আরেকজন, এরিক রামসে একই সিনড্রোমের রোগি, কিন্তু তাঁর মাথায় একটা ইলেক্ট্রোড বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যন্ত্রের মাধ্যমে এরিক এখন ছোট্ট ছোট্ট শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে- এরিকের সত্ত্বার অস্তিত্বে মানুষ কতটুকু আর যন্ত্র কতটুকু সে হিসেব করাই এখন কঠিন হয়ে গেছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই ১৯৩৯ সালে ড্যাল্টন ট্রাম্বো প্রায় কাছাকাছি কেস নিয়ে একটা বই লিখেছিলেন, 'জনি গট হিয গান', একটা ছবি বেরোয় একই নামে ১৯৭১ সালে। আমি পাঠককে রেকমেন্ড করব এটা, আর ব্যবির ২০০৭ এর ছবিটা দেখার জন্যে। দুটোই অদ্ভুতরকম ভয়াল। আর ইদানিংকার মধ্যে জন স্কালযি এই নিয়ে একটা থ্রিলার টাইপ বই লিখেছেন, লক ইন নামে, পড়া হয় নি অবশ্য।

২. অকস্মাৎ শিশু-মৃত্যু

সাডেন ইনফ্যান্টাইল ডেথ সিনড্রোম মেডিকেল শাস্ত্রের বিচ্ছিরি রহস্যের মাঝে একটি। এক বছরের কম বয়সি একটি শিশু কোন কারণ ছাড়াই ঘুমের মধ্যে মারা যেতে পারে। মৃত্যুকালে শিশু নড়বে না, সামান্যমাত্র শব্দ করবে না, কোন প্রকার পূর্বাভাস বা ওয়ার্নিং পাওয়া যাবে না।

এই সিনড্রোমের কোন একক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানীরা প্রস্তাব দিয়েছেন অনেক- বাচ্চার শোয়ার ভঙ্গি, পরিবেশ, সিগারেটের ধোঁয়া, বিছানার অবস্থান- কোনটাই একশ ভাগ প্রমাণিত হয় নি। দুই থেকে চার মাস বয়সে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে, তারপর ঝুঁকি ক্রমশ কমতে শুরু করে। নব্বুই ভাগ মৃত্যু ঘটে ছ'মাস পেরুনোর আগেই। ছেলে শিশুর মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

প্রতি বছর পনেরো থেকে বিশ হাজার শিশু এভাবে মারা যায়।

৩. অ্যামনেশিয়া

অ্যামনেশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশতা হচ্ছে সোজা বাংলায় 'ভুলে যাওয়ার রোগ'। দুই প্রকারের হতে পারে, অ্যান্টেরোগ্রেড এবং রেট্রোগ্রেড অ্যামনেশিয়া। প্রথমটার ফলে মানুষ নতুন স্মৃতি সৃষ্টি করতে পারে না; আটকে থাকে অতীতে; দ্বিতীয়টায় মানুষ পুরনো স্মৃতি মনে করতে পারে না।

অ্যামনেশিয়া হলিউডের, বলিউড এবং ঢালিউডের প্রিয়তম রোগ। মাথায় বাঁশের বাড়ি খেয়ে স্মৃতি হারিয়ে ফেলা; তারপর পুনঃবাড়ির ফলে স্মৃতি ফিরে পাওয়া- এ তো নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার! আসলে মস্তিষ্কে আঘাতের ফলে স্মৃতিভ্রংশতায় আক্রান্ত হওয়া খুবই দুর্লভ উদাহরণ। সাধারণতঃ এ রোগ হয় মানসিক চাপ, মস্তিষ্কে ভাইরাল আক্রমণ, জ্বর, বার্ধক্য কিংবা ভুল ওষুধ সেবনের কারণে।

অ্যামনেশিয়ার অসংখ্য ভাগ আছে। কিছুর চিকিৎসা আছে, কিছুর নেই। নোলানের মেমেন্টো ছবিতে নায়কের 'ট্রান্সিয়েন্ট গ্লোবাল এমনেশিয়া' থাকে; যেটাকে ভদ্রস্থ করে শর্ট-টার্ম-মেমরি-লস বলা হয়। বাস্তব জীবনে উদাহরণ আছে অসংখ্য, যেমন ধরা যাক ক্লাইভ ওয়ারিং এর কথা।

ভদ্রলোক মিউজিশিয়ান ছিলেন। একদিন প্রচন্ড মাথা ব্যথা করছিল, জ্বর উঠেছিল ১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত, হসপিটালে গিয়েছিলেন। সুস্থ হতে বেশিদিন লাগে নি; কিন্তু তাঁর পর থেকেই দেখা গেল তিনি কিছু মনে রাখতে পারছেন না। মস্তিষ্কে ভাইরাল আক্রমণের ফলাফল। নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারছেন না, কোথায় আছেন, কিভাবে এলেন বুঝতে পারছেন না। দুই একটা কথা বলে আবার ভুলে যাচ্ছেন। এবং এই পুরো চক্রটা রিপিট হচ্ছে সাত থেকে তিরিশ সেকেন্ড পর পর।

প্রতিটা চক্রের শুরুতে তিনি মনে করেন যেন দীর্ঘসময় কোমায় থেকে এই কেবল মাত্র জ্ঞান ফিরে পেলেন। স্ত্রীকে অনেক সময় চেনেন, অনেক সময় চেনেন না। যখন চিনতে পারেন, তখন তাঁর মনে হয় যেন বহু বছর পর দেখা হয়েছে আবার, তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে আলিঙ্গন করেন জীবনসঙ্গিনীকে। তাঁর মনে পড়ে না- এই মানুষটিই তাঁর পাশে চব্বিশ ঘন্টা উপস্থিত থেকে ভালবেসে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক একটা নোটবুক রাখেন সাথে। নোটবুকে একটার পর একটা এন্ট্রি, নতুন একটা লেখার সময় আগের সব গুলো কেটে দেন রেগে গিয়ে, কারণ তাঁর বিশ্বাস হয় না তিনিই লিখেছেন কথাগুলো। প্যারানইয়ায় ভোগেন। ডাক্তারদের বিশ্বাস করেন না।

৮.৩১ - আমি এখন সম্পূর্ণ সচেতন।

৯.০৬ - না, আমি এবারে সজাগ, সচেতন।

৯.৩৪ - না না, এখন আমি সত্যি জেগে আছি, বেঁচে আছি।

ক্লাইভের ক্ষেত্রে অ্যান্টেরোগ্রেড আর রেট্রোগ্রেড অ্যামনেশিয়ার একটা মিশ্রণ ঘটেছে, এ নিয়ে বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটিও হয়েছে। তাঁর অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই। সময়ের গহ্বরে ৭ থেকে ৩০ সেকেন্ডব্যাপি একটা খড়কুটোকে আশ্রয় নিয়ে তিনি বেঁচে আছেন।

বিশ্বজুড়ে এরকম হাজার হাজার কেস দেখা যায় প্রতিবছর। এর কোন প্রতিকার নেই, চিকিৎসা নেই।

৪. প্রিওন কণা

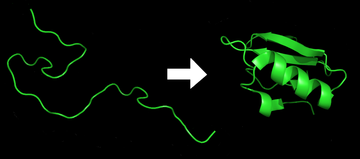

একটু গোড়া থেকে আসি। প্রথমে আমরা জেনে নেই প্রোটিন কি। এটা এক টাইপের কণা যা আমাদের দেহের কোষগুলার যত কাজ আছে, সবগুলাতে নাক গলিয়ে থাকে। অ্যামিনো এসিড নামক একটা জিনিস একটার সাথে আরেকটা লাগিয়ে যদি একটা শিকল বানাই, সেটাই হবে প্রোটিন। সুতরাং আমাদের হাতে একটা প্রোটিন আছে যেইটা শিকলের মতো লম্বা দেখতে। কিন্তু লম্বা সাইজের প্রোটিনগুলো সব অকর্মা প্রোটিন। মানে কাজের জন্য উপযুক্ত না। অকর্মা প্রোটিনকে কাজের উপযুক্ত বানাতে হলে, সকর্মা প্রোটিন বানাতে হলে- এর শিকল-সাইজ বাদ দিয়ে ত্রিমাত্রিক প্যাঁচানো-ঘোচান একটা সাইজ ধরাতে হয়।

বামে অকর্মা প্রোটিন, ডানে সকর্মা প্রোটিন

আর এই অকর্মা প্রোটিনকে সাইজ করে সকর্মা প্রোটিনে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াটাই হোল প্রোটিন ভাঁজকরণ বা প্রোটিন ফোল্ডিং। যদি প্রোটিন ভাঁজ করার এই প্রক্রিয়াটা কোন কারণে ভুল হয়ে যায়, তখন তৈরি হয় প্রিওন কণা।

প্রিওন কণা যদি কোনোমতে একটা তৈরি হয়ে যায়, সেটা তড়িৎবেগে আশেপাশের বাকি অকর্মা প্রোটিনগুলোর মাঝে এই ভুল ছড়িয়ে দেয়। ছোঁয়াচে রোগের মতন। তখন এই অকর্মা প্রোটিনগুলোও একেকটা প্রিওন কণা হয়ে যায়, তারা আবার সংক্রমণ ছড়ায়, এভাবে জ্যামিতিক হারে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রিওন কণা বাড়তে থাকে।

প্রিওন কণা নিয়ে এত কথা কেন বললাম? প্রিওন কণা পাওয়া যায়/তৈরি হয় মস্তিষ্কের নার্ভাস সিস্টেমে, একটা প্রিওন কণা তৈরি হলে সেটা একটা চেইন রিয়াকশন সৃষ্টি করে যা থামানো অসম্ভব। চেইন রিয়াকশনের ফলে মস্তিষ্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হওয়া শুরু করে। তারপর একটা সময় পুরো ব্রেইন দেখতে একটা স্পঞ্জের মতো হয়ে যায়, ছিদ্রগুলো বড় হতে থাকে। রোগী তখন ধীরে ধীরে অসুস্থ হতে হতে একসময় মরে যায়। কোন চিকিৎসা নেই।

শুধু তাই নয়, ভয়ের ব্যাপার হোল- প্রিওন কণা বাতাসে ভেসে ভেসে আরেকজনের শরীরে ঢুকতে পারে। কোন জন্তুর মাংসে প্রিওন কণা থাকলে, সেটা খেলেও শরীরে প্রিওন কণা ঢুকে যায়। গরুর 'ম্যাড কাউ ডিজিজ' এই প্রিওন কণারই কুকীর্তি। শুধু তাই নয়, নিজের দেহেই যেকোনো সময় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই কণা তৈরি হয়ে যেতে পারে!

এরা তাপে মরে না, এসিডে পোড়ে না, রেডিয়েশনকে পাত্তাই দেয় না, শুন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রায় শীতল করলেও নিষ্ক্রিয় হয় না। প্রিওন-অলা একটি মাংসের টুকরো ফর্মালডিহাইডে তিরিশ বছর সংরক্ষণ করার পর আবার পরীক্ষা করে সেখানে পূর্বাপেক্ষা হাজারগুণ বেশি কণা পাওয়া গেছে। কমে নি। একজন মানুষের দেহে একটা কণা ঢুকলেই যথেষ্ট, মানুষটা যে ভুগে ভুগে কষ্ট পেয়ে মরবে তাঁর গ্যারান্টি দেওয়া যায়। প্রিওন কণাসংক্রান্ত রোগে মৃত্যুহার ১০০%।

প্রিওন কণা যে রোগগুলো সৃষ্টি করে সেগুলোর বর্ণনা শুনলে মনে হয় মানুষকে টর্চার করার জন্যে নরক থেকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আনা হয়েছে।। যেমন আছে কুরু, এই রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে মাথাব্যথা, হাত-পায়ের কাঁপুনি দেখা দেয়। রোগী বিষণ্ণতায় ভোগে, বিনা কারণে থেকে থেকে রোগী অনিয়ন্ত্রিতভাবে হাসতে শুরু করে, থামতে পারে না। একটা সময় চিবানো ও গিলবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কথা বলতে পারে না। শরীরের রোমকূপ থেকে পুঁজ বেরোতে শুরু করে। চামড়া ফুলে ওঠে। আক্রান্ত হবার দুই মাস থেকে এক বছরের মধ্যে মারা যায়।

তারপর আছে ফেটাল ফ্যামিলিয়াল ইনসমনিয়া, চারটি ধাপে রোগটি অগ্রসর হয়-

১/ প্রথমে ইনসমনিয়া বাড়তে থাকে, দুঃস্বপ্ন দেখে বারবার, অকারণ ভয়ভীতি আঁকড়ে ধরে। এরকম চলে চার মাস।

২/ বিভ্রম আর হ্যালুসিনেশন শুরু হয়, প্যানিক অ্যাটাক ভয়াল আকার ধারণ করে। এরকম চলে পাঁচ মাস।

৩/ রোগী একেবারেই ঘুমাতে পারে না। ওজন কমতে শুরু করে। একটানা প্রায় তিন মাস রোগী এভাবে ঘুমহীন কাটায়।

৪/তারপর স্মৃতিভ্রংশ হয়ে পড়ে। এই ধাপে এসে রোগী আর সাড়া দেয় না, কথা বলা বন্ধ করে দেয়। ছয় মাসের মাথায় রোগ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে, রোগী অবশেষে মারা যায়।

সবশেষে, প্রিওন কণা তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ করে প্রবেশের বহু বছর পর (অনেক ক্ষেত্রে দেড়-দুই দশক!); তার আগে প্রিওন কণার উপস্থিতি ধরতে পারে- এমন কোন টেস্ট আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং এই মুহূর্তে সুপ্রিয় পাঠকের মস্তিষ্কে একটি মাত্র প্রিওন কণা থেকে অজস্র অশ্লীলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে হয়তো, ধরবার কোন উপায় নেই!

৫. লেসচ-নিহান সিনড্রোম

জন্মগত/বংশগত রোগ, সাধারনণতঃ কেবলমাত্র পুরুষেরাই এই রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত রোগী নিজের হাত-পা-জিভ বা শরীরের বিভিন্ন অংশ কামড়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে, কিংবা স্রেফ খেয়ে ফ্যালে। মানসিকভাবে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে না, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণবয়স্ক হবার আগেই মারা যায়।

এই সিনড্রোম নিয়ে জন্মানো বাচ্চাটা প্রথমে স্বাভাবিক আচরণ করে। তিন মাস বয়স থেকে অস্বাভাবিকতা শুরু হয়। মাথা সোজা করতে পারে না, বসতে পারে না। রক্তে আর প্রস্রাবে ইউরিক এসিড দানা বেঁধে যায়, ফলে ডায়াপারে লাল বালির মতো ক্রিস্টাল দেখা যায়। বাচ্চার যখন দাঁত ওঠে, নিজেকে কামড়ানো শুরু করে। নখ থাকলে সেটা দিয়ে মুখে-শরীরে আঁচড় কাটে। বাচ্চাটা কখনো হাঁটতে শেখে না, হুইলচেয়ারের আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকে। বয়স যত বাড়ে, সে তত নতুন নতুন উপায়ে নিজের দেহের ক্ষতি করতে শেখে।

বাচ্চাটা যাদের পছন্দ করে, তাঁদেরকে দেখলেই কামড়ায়-গাল দেয়-থুতু ছিটায়। কোন কিছুতে এলার্জি থাকলে সেটাই খায়, নিজের শরীরের ওপরে বমি করে দেয়। হ্যাঁ বোঝাতে গেলে 'না' বলে। একপ্রকার আত্মঘাতি জীবন যাপন করে এরা। এবং ভয়ানক ব্যাপার হোল, বাচ্চাটা ইচ্ছা করে এগুলো করে না! তারা নিজের দেহের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে না। হয়তো বা বাচ্চাটা বসে আছে, কথা বলছে, হঠাৎ সে আবিষ্কার করে সামনের মানুষটার গায়ে সে থুতু দিয়ে বসেছে! কিছু রোগী এমন ধারণা পোষণ করে যে- তাঁদের শরীর কোন অপদেবতা নিয়ে নিয়েছে, সে-ই করছে এসব।

অধিকাংশ রোগী মারা যায় অদ্ভুতভাবে। অনেকে চোখের ভেতরে কাঁটাচামচ ঢুকিয়ে দেয়, অনেকে এতো জোরে মাথা পেছনের দিকে সরিয়ে আনে যে ঘাড় ভেঙে যায়। বাকিরা জ্বরে বা নিউমোনিয়ায়, কিংবা অনেক ক্ষেত্রে কোন আপাতদৃষ্ট কারণ ছাড়াই- মারা যায়। এই রোগ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে; লেখালেখিও হয়েছে, মানুষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রোগটাকে বোঝার।

কিন্তু, বলাই বাহুল্য- এই রোগেরও কোন চিকিৎসা নেই।

সর্বশেষ এডিট : ০৭ ই জুন, ২০১৬ বিকাল ৫:২৮

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।