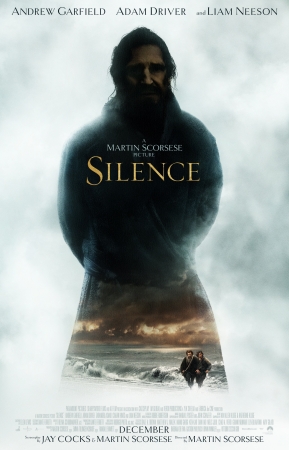

মার্টিন স্করসেজির The Silence চলচ্চিত্রের মূল সংকট এক বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। যেখানে যিশুর অনুসারীরা জাপানে তাদের বিশ্বাসের জন্য নিপীড়নের শিকার হয়, সেখানে অন্যদিকে কিছু খ্রিস্টান নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আপোষ করে, এমনকি বাইরের দুনিয়ার কাছে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় আড়াল করে। বাংলাদেশেও রাজনৈতিক অঙ্গনে আমরা একই রকমের এক বিশ্বাস সংকট দেখতে পাই—একটা দলের প্রতি আনুগত্য দেখালেও, বাস্তবে অনেকেই তাদের আদর্শের ধারক নয়।

বাংলাদেশে কিছু মানুষ নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি কৃতজ্ঞতার অভিনয় করেন, দলের সভায় হাজির হন, স্লোগান দেন, এমনকি সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের দলীয় পরিচয় জাহির করেন। কিন্তু যখন বাস্তব সংকট আসে—ক্ষমতার পালাবদল ঘটে, রাষ্ট্রের রূপরেখা বদলায়—তখন তাদের চেহারার আসল রঙ প্রকাশ পায়। যেমন The Silence-এ কিছু চরিত্র যিশুকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকে, তেমনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছু ব্যক্তি সুবিধাবাদী হয়ে নতুন ক্ষমতাসীনদের ছায়ায় চলে যান।

এই প্রতারণার রাজনীতি নতুন কিছু নয়। অতীতের স্বৈরাচারী আমলে যারা তাদের শাসন টিকিয়ে রাখতে আপোষ করেছিল, গণতন্ত্র এলে তারা হয়ে ওঠে গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তা। আবার যখন দমননীতি ফিরে আসে, তখন তারাও ক্ষমতার স্রোতে ভেসে চলে। এ যেন এক অনবরত পরিবর্তনশীল মুখোশের খেলা।

স্করসেজির চলচ্চিত্রের যাজক চরিত্ররা নিজেদের বিশ্বাস নিয়ে লড়াই করে, কিছুজন ত্যাগ স্বীকার করে শহীদ হয়, আর কিছুজন পরিস্থিতির চাপে নিজেদের ভিন্ন পরিচয়ে মানিয়ে নেয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতেও কেউ কেউ আদর্শ নিয়ে অবিচল থাকেন, মূল্য দিতে হয় তাদের, আবার কেউ সুবিধার জন্য নীরবতা অবলম্বন করেন।

প্রশ্ন হলো, এই নীরব বিশ্বাসীদের অবস্থান কোথায়? তারা কি আদর্শের সঙ্গে প্রতারণা করছে, নাকি বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে? যদি বিশ্বাসী হয়েও বিশ্বাসের প্রতিকূলে চলে যেতে হয়, তবে তারা কাদের প্রতিনিধি? বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলভক্তি কি আদৌ কোনো বিশ্বাস, নাকি শুধুই টিকে থাকার হাতিয়ার?

একটা দেশের রাজনীতি যখন সুবিধাবাদীদের হাতে বন্দী হয়, তখন বিশ্বাসও রূপ নেয় এক নিরব যন্ত্রণায়। স্করসেজির The Silence আমাদের শিখিয়েছে যে কখনো কখনো নীরবতাই সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ হতে পারে। কিন্তু যখন এই নীরবতা সুবিধাবাদের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে, তখন তা আর প্রতিবাদ থাকে না, হয়ে যায় নিছক অস্তিত্ব রক্ষার এক অভিনয়।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।