বিশ্বের অন্যতম সেরা কথাসাহিত্যিক

এই পোস্টটি শেয়ার করতে চাইলে :

Tweet

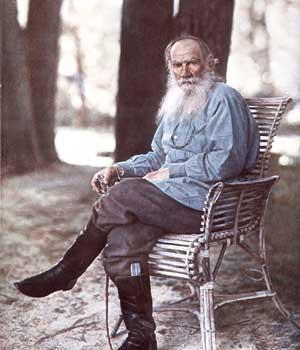

রুশ সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক লিও তলস্তয়। জন্ম ১৮২৮ সালের ২৮ আগস্ট রাশিয়ার তুলা প্রদেশের ইয়াস্নায়া পলিয়ানা নামের অঞ্চলে এক অভিজাত পরিবারে৷ তলস্তয় ছিলেন পরিবারের চতুর্থ সন্তান। খুব অল্প বয়সেই তিনি বাবা-মাকে হারান। বেড়ে ওঠেন আত্মীয়-স্বজনের কাছে।

১৮৪৪ সালে তলস্তয় কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন এবং ভাষার ওপর পড়াশোনা করেন। ১৮৬২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বিয়ে করেন জার্মান বংশোদ্ভূত রুশ সোফিয়া আন্দ্রেইভনাকে। তারা ছিলেন ১৩ সন্তানের জনক-জননী৷ দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকটা সুখের হলেও পরে অশান্তি দেখা দেয়৷

অসম্ভব কর্মোদ্যম এবং জীবনীশক্তির অধিকারী ছিলেন তলস্তয়। নিজের পরিশ্রম ও চেষ্টায় শিখেছিলেন বহু ভাষা : ইংরেজি, জার্মান, ইতালিয়ান, গ্রিক, হিব্রু ইত্যাদি৷ সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কনেও আগ্রহ ছিল তাঁর৷ তবে বারবারই ফিরে এসেছেন লেখালেখির জগতে৷ যৌবনে মোটেও শান্ত-সুবোধ প্রকৃতির ছিলেন না তলস্তয়, প্রচুর ধার-দেনা করেছেন এবং বিষয়সম্পত্তি নষ্ট করেছেন। ধর্মে বিশ্বাস থাকলেও গির্জা ও যাজকদের সমালোচনা করতে ছাড়েননি৷ বন্ধু-বান্ধব বা সমাজ কী বলবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজে যা উচিত এবং ন্যায্য বলে ভেবেছেন তাই করেছেন সবসময়। পাদ্রী-পুরোহিতদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তাদের সমালোচনা করেছেন, এবং তার শাস্তিস্বরূপ যাজক সম্প্রদায় ঘোষণা করেছেন যে, তলস্তয়কে খ্রিস্টধর্ম থেকে বহিষ্কার করা হলো, তিনি আর খ্রিস্টান বলে গণ্য হবেন না। এর উত্তরে তলস্তয় বলেছিলেন, যারা ঈশ্বর ও যীশুকে নিয়ে ব্যবসা করেন তাদের চেয়ে তিনি হাজার গুণ বেশি ধার্মিক খ্রিস্টান।

তলস্তয় স্বাগত জানিয়েছিলেন রুশ বিপ্লবের নায়ক লেনিনকে, বিপ্লবকে পুষেছিলেন হৃদয়ে। জারতন্ত্রের সমালোচনায় মুখর ছিলেন৷ সাধারণ মানুষের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন তিনি৷ প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, খুলেছেন স্কুল৷ সুবিচারের আকাক্সক্ষা ছিল তীব্র৷ বিচারের নামে প্রহসন ছিল তাঁর কাছে অসহ্য৷ সমাজের উঁচুতলা থেকে নীচুতলার মানুষদের মধ্যে ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ৷ আর এসব মানুষের চিত্রই ফুটে উঠেছে টলস্টয়ের উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্পে৷ ম্যাক্সিম গোর্কি তলস্তয়ের সাহিত্য সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘তলস্তয়ের রচনা থেকে আমরা রাশিয়ান সমাজ জীবনের যে বিস্তৃত বিবরণ পাই, অবশিষ্ট সমগ্র রুশ সাহিত্য থেকে তার অর্ধেকও খুঁজে পাই না।’

তলস্তয়ের রচনার পরিমান বিশাল। ছোটগল্প, বড়গল্প, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ, ডায়েরি, চিঠিপত্র সব মিলিয়ে তাঁর রচনা সমগ্র প্রায় ৯০ খণ্ডে বিভক্ত। তাঁর উপন্যাস : পুনরুত্থান [১৮৯৯], ওয়ার অ্যান্ড পিস [১৮৬২-৬৮], আন্না কারেনিনা [১৮৭৮]র খ্যাতি বিশ্বজোড়া৷ বড়গল্প : ইভান ইলিচের মৃত্যু [১৮৮৬], ফাদার সিয়ের্গি [১৮৯৮]; একাধিক নাটক এবং আরো অসংখ্য অমর সাহিত্যক্রমের স্রষ্টা তলস্তয়৷

শেষ বয়সে তলস্তয় বিষয় সম্পত্তির প্রতি হয়ে উঠেছিলেন মোহহীন ৷ প্রায় ৪ হাজার একর জমির মালিক হয়েও তিনি জারদের যাপনিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। ওই সময় তিনি চেয়েছিলেন প্রায় সন্তের জীবন-যাপন করতে। নিজের কাজ তিনি নিজে হাতে করতেন, এমনকি জুতো নিজে তৈরি করে পরতেন, চাষা-ভুষোর মতো সাধারণ ও অল্প আহার করতেন, পরতেন ভূমিমজুরের পোশাক। এর মধ্যেই একদিন তিনি কাউকে না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে ঠাণ্ডা লেগে তাঁর নিউমোনিয়া হয়। এতেই তিনি মারা গেলেন বাড়ি থেকে দূরে এক রেলস্টেশনে ২০ নভেম্বর ১৯১০ সালে।

তলস্তয় যখন মারা যান তখন পাদ্রী-পুরোহিতদের দল ভিড় করে এসেছিলেন, কিন্তু কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি; এবং দেশে-বিদেশের হাজার হাজার শোকার্ত মানুষ কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই তাঁর শবযাত্রায় অংশ নেয়। তাঁর মরদেহ গ্রামে নিয়ে সমাহিত করা হয়।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো তলস্তয় যখন সমস্ত জমিদারি, সমাজ সংসার ছেড়ে দিয়ে অখ্যাত রেল স্টেশনে ডেরা গেড়েছিলেন তখন তার গাউনের ভেতরে ছিল উপমহাদেশের অনন্য শিল্পতাত্ত্বিক শাহেদ সরওয়ার্দী সংকলিত প্রফেটের হাদিস সংকলন। ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনদর্শনের মিল খুঁজে পেতেন তিনি৷ ঔপনিবেশিক শাসনামলে স্বাধীনতাকামী অনেক ভারতীয় নেতার সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর যোগাযোগ, পত্রবন্ধুত্ব৷ এর মধ্যে অন্যতম মহাত্মা গান্ধী৷

১৯০৯ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত অসংখ্য চিঠি চালাচালি হয়েছে এই দুই মহান ব্যক্তির মধ্যে, যেগুলো পরে এক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়৷ দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী গড়ে তোলেন ‘টলস্টয় ফার্ম‘৷ তার বিখ্যাত রচনা ‘দ্য কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ’তে অহিংস আন্দোলনের তার যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল মহাত্মা গান্ধী এবং মার্টিন লুথার কিংকে।

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া

১৮৪৪ সালে তলস্তয় কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন এবং ভাষার ওপর পড়াশোনা করেন। ১৮৬২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বিয়ে করেন জার্মান বংশোদ্ভূত রুশ সোফিয়া আন্দ্রেইভনাকে। তারা ছিলেন ১৩ সন্তানের জনক-জননী৷ দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকটা সুখের হলেও পরে অশান্তি দেখা দেয়৷

অসম্ভব কর্মোদ্যম এবং জীবনীশক্তির অধিকারী ছিলেন তলস্তয়। নিজের পরিশ্রম ও চেষ্টায় শিখেছিলেন বহু ভাষা : ইংরেজি, জার্মান, ইতালিয়ান, গ্রিক, হিব্রু ইত্যাদি৷ সঙ্গীত ও চিত্রাঙ্কনেও আগ্রহ ছিল তাঁর৷ তবে বারবারই ফিরে এসেছেন লেখালেখির জগতে৷ যৌবনে মোটেও শান্ত-সুবোধ প্রকৃতির ছিলেন না তলস্তয়, প্রচুর ধার-দেনা করেছেন এবং বিষয়সম্পত্তি নষ্ট করেছেন। ধর্মে বিশ্বাস থাকলেও গির্জা ও যাজকদের সমালোচনা করতে ছাড়েননি৷ বন্ধু-বান্ধব বা সমাজ কী বলবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজে যা উচিত এবং ন্যায্য বলে ভেবেছেন তাই করেছেন সবসময়। পাদ্রী-পুরোহিতদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তাদের সমালোচনা করেছেন, এবং তার শাস্তিস্বরূপ যাজক সম্প্রদায় ঘোষণা করেছেন যে, তলস্তয়কে খ্রিস্টধর্ম থেকে বহিষ্কার করা হলো, তিনি আর খ্রিস্টান বলে গণ্য হবেন না। এর উত্তরে তলস্তয় বলেছিলেন, যারা ঈশ্বর ও যীশুকে নিয়ে ব্যবসা করেন তাদের চেয়ে তিনি হাজার গুণ বেশি ধার্মিক খ্রিস্টান।

তলস্তয় স্বাগত জানিয়েছিলেন রুশ বিপ্লবের নায়ক লেনিনকে, বিপ্লবকে পুষেছিলেন হৃদয়ে। জারতন্ত্রের সমালোচনায় মুখর ছিলেন৷ সাধারণ মানুষের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন তিনি৷ প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, খুলেছেন স্কুল৷ সুবিচারের আকাক্সক্ষা ছিল তীব্র৷ বিচারের নামে প্রহসন ছিল তাঁর কাছে অসহ্য৷ সমাজের উঁচুতলা থেকে নীচুতলার মানুষদের মধ্যে ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ৷ আর এসব মানুষের চিত্রই ফুটে উঠেছে টলস্টয়ের উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও গল্পে৷ ম্যাক্সিম গোর্কি তলস্তয়ের সাহিত্য সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘তলস্তয়ের রচনা থেকে আমরা রাশিয়ান সমাজ জীবনের যে বিস্তৃত বিবরণ পাই, অবশিষ্ট সমগ্র রুশ সাহিত্য থেকে তার অর্ধেকও খুঁজে পাই না।’

তলস্তয়ের রচনার পরিমান বিশাল। ছোটগল্প, বড়গল্প, উপন্যাস, নাটক, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ, ডায়েরি, চিঠিপত্র সব মিলিয়ে তাঁর রচনা সমগ্র প্রায় ৯০ খণ্ডে বিভক্ত। তাঁর উপন্যাস : পুনরুত্থান [১৮৯৯], ওয়ার অ্যান্ড পিস [১৮৬২-৬৮], আন্না কারেনিনা [১৮৭৮]র খ্যাতি বিশ্বজোড়া৷ বড়গল্প : ইভান ইলিচের মৃত্যু [১৮৮৬], ফাদার সিয়ের্গি [১৮৯৮]; একাধিক নাটক এবং আরো অসংখ্য অমর সাহিত্যক্রমের স্রষ্টা তলস্তয়৷

শেষ বয়সে তলস্তয় বিষয় সম্পত্তির প্রতি হয়ে উঠেছিলেন মোহহীন ৷ প্রায় ৪ হাজার একর জমির মালিক হয়েও তিনি জারদের যাপনিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। ওই সময় তিনি চেয়েছিলেন প্রায় সন্তের জীবন-যাপন করতে। নিজের কাজ তিনি নিজে হাতে করতেন, এমনকি জুতো নিজে তৈরি করে পরতেন, চাষা-ভুষোর মতো সাধারণ ও অল্প আহার করতেন, পরতেন ভূমিমজুরের পোশাক। এর মধ্যেই একদিন তিনি কাউকে না জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে ঠাণ্ডা লেগে তাঁর নিউমোনিয়া হয়। এতেই তিনি মারা গেলেন বাড়ি থেকে দূরে এক রেলস্টেশনে ২০ নভেম্বর ১৯১০ সালে।

তলস্তয় যখন মারা যান তখন পাদ্রী-পুরোহিতদের দল ভিড় করে এসেছিলেন, কিন্তু কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি; এবং দেশে-বিদেশের হাজার হাজার শোকার্ত মানুষ কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই তাঁর শবযাত্রায় অংশ নেয়। তাঁর মরদেহ গ্রামে নিয়ে সমাহিত করা হয়।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো তলস্তয় যখন সমস্ত জমিদারি, সমাজ সংসার ছেড়ে দিয়ে অখ্যাত রেল স্টেশনে ডেরা গেড়েছিলেন তখন তার গাউনের ভেতরে ছিল উপমহাদেশের অনন্য শিল্পতাত্ত্বিক শাহেদ সরওয়ার্দী সংকলিত প্রফেটের হাদিস সংকলন। ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনদর্শনের মিল খুঁজে পেতেন তিনি৷ ঔপনিবেশিক শাসনামলে স্বাধীনতাকামী অনেক ভারতীয় নেতার সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর যোগাযোগ, পত্রবন্ধুত্ব৷ এর মধ্যে অন্যতম মহাত্মা গান্ধী৷

১৯০৯ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত অসংখ্য চিঠি চালাচালি হয়েছে এই দুই মহান ব্যক্তির মধ্যে, যেগুলো পরে এক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়৷ দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী গড়ে তোলেন ‘টলস্টয় ফার্ম‘৷ তার বিখ্যাত রচনা ‘দ্য কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ’তে অহিংস আন্দোলনের তার যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল মহাত্মা গান্ধী এবং মার্টিন লুথার কিংকে।

তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া

৩টি মন্তব্য ০টি উত্তর

রাত্রিবন্ধু বলেছেন: লেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। +++

রাত্রিবন্ধু বলেছেন: লেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। +++

জুন বলেছেন: আমার প্রিয় লেখক লেভ তলস্তয় ...তার আনা কারেনিনা, ওয়ার এন্ড পীস আর রেজারেকশান আমার প্রিয় বইয়ের তালিকায় আছে ফেরদৌস।

জুন বলেছেন: আমার প্রিয় লেখক লেভ তলস্তয় ...তার আনা কারেনিনা, ওয়ার এন্ড পীস আর রেজারেকশান আমার প্রিয় বইয়ের তালিকায় আছে ফেরদৌস। যুদ্ধ যে কখনো মানুষের কল্যান নিয়ে আসেনা সেটাই ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি ওয়ার এন্ড পীসে।

আলোচিত ব্লগ

শহুরে মঙ্গলের বলি, পল্লির হালখাতা

ছবি টি সফিকুল আলম কিরন ভাইয়ের তোলা।

আজ পহেলা বৈশাখ মানেই শহরের রাস্তায় মুখোশ, কাগজের ঘোড়া, আর লাল-সাদা শাড়ির বাহার। তার নাম—মঙ্গল শোভাযাত্রা। জাতিসংঘ স্বীকৃত, উৎসবমুখর, মিডিয়ায় আলোচিত। কিন্তু... ...বাকিটুকু পড়ুন

ইসলামী শরীয়া মোতাবেক সংক্ষেপে তালাক দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি

ইসলামী শরীয়া মোতাবেক সংক্ষেপে তালাক দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি

তালাক হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণিত হালাল কাজগুলোর একটি। পারিবারিক জীবনে বিশেষ অবস্থায় কখনও কখনও তালাকের প্রয়োজনীয়তা এড়ানো যায় না বিধায়ই... ...বাকিটুকু পড়ুন

১৪৩২ বয়স!

বাংলা নববর্ষ নিয়ে অতি উচ্ছ্বাস -

উন্মাদনা বিশেষত যারা একদিনের জন্য নিখাঁদ বাঙালি হয়ে 'মাথায় মাল' তুলে রীতিমতো উত্তেজনায় তড়পাতে থাকেন তাকে খাস বাংলায় বলে ভণ্ডামি!

বাংলা বর্ষপঞ্জিকা আমাদের... ...বাকিটুকু পড়ুন

ভারত-বাংলাদেশে আলাদা দিনে বাংলা নববর্ষ কেন?

ভারত-বাংলাদেশে আলাদা দিনে বাংলা নববর্ষ কেন?

বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ আসে ইংরেজি মাসের ১৪ এপ্রিল। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলায় ১৫ এপ্রিল উদযাপন করা হয় উৎসবটি। যদিও ১৯৫২ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষ এবং... ...বাকিটুকু পড়ুন

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

১. ৩০ শে নভেম্বর, ২০১০ দুপুর ১২:০৩ ০