আমরা টাঙ্গা নিয়ে দ্রুত সমুদ্র সঙ্গমের দিকে যেতে থাকলে কেটি জানতে চায়: শ্রীরাঁধার গল্প বলো-- শুনি। তিনি কি এখানেই ছিলেন?

আমি হেসে বলি: শ্রীরাঁধা এক অনন্ত রহস্য, কেটি। তার অস্তিত্ব বৈষ্ণববাদীরা এবং শাক্তবাদীরা যেভাবে দেখে-- ‘মহাভারত’ বা অন্য ‘পুরাণে’ সে-রকম ভাবে তিনি নেই। শ্রীরাঁধা এক আশ্চর্য তিমির-- তিনি যে কই ছিলেন-- আদৌ ছিলেনই কিনা; তা সুনির্দ্দিষ্ট করে বলা কঠিন। এমনকি বৃন্দাবন নিয়েও মতবিরোধের শেষ নেই।

আশ্চর্য!

আশ্চর্যেও কিছু নেই, কেটি। অবতারদের জন্ম ও কাল নিয়ে এই টানাটানিও হিন্দুস্তানের স্বাভাবিক ঘটনা।

শ্রীকৃষ্ণ তো গড-বিষ্ণুর অবতার, তাই না?

হ্যাঁ, তাই।

আর রুক্ষ্মীনি?

মানে শ্রী-কৃষ্ণের প্রথম স্ত্রী?

হ্যাঁ।

রুক্ষ্মীনির নানা পরিচয় আছে। ধর্মীয় পরিচয়টা হচ্ছে এ রকম--যে তিনি লক্ষ্মীর অবতার। বলতে বলতে আমার মনে পড়ে যায় যে রুক্ষ্মীনি ‘পূবের মেয়ে’--অবহেলিত সাত কন্যার কোনো এক অনির্দ্দিষ্ট স্থানে তার জন্ম! যে-পূর্বাঞ্চলেই ছিল পান্ডবদের বারো-বছরের বনবাস-শেষে ১৩তম বছরের ‘অজ্ঞাতবাস’--আসামের হাজো-তে--যেখানে পাশাপাশি রয়েছে সুবিখ্যাত পোয়া-মসজিদ--হজের এক-চতুর্থাংশ সোয়াব মেলে য়েখানকার ইবাদতে!

পোয়া বা আধা--কোন মসজিদের ব্যাপারেই কেটির কোন কৌতুহল নেই। তার সমস্ত চেতনা হিন্দু-ধর্মকে ঘিরে। অচ্ছা, লক্ষ্মী তো ভগবান বিষ্ণুর বান্ধবী, তাই না?

হ্যাঁ, তাই। তবে তিনি স্ত্রীও বটেন।

কৃষ্ণ বেঁচেছিলেন কত দিন?

এটা নির্ভর করে তুমি কোন্ দিক দিয়ে তাকে বিচার করবে--তার উপর। সব ধর্মেই দেবতা, অবতার, বাণী-বাহক বা ঈশ্বরের নির্বাচিত-জনদের বয়স নিয়ে মতভেদ আছে। যেমন ধরো আব্রাহাম বেঁচেছিলেন একশো-আশি বছর। আবার নোয়াহ (বা নুহু) বেঁচে ছিলেন নয়শো বছর। আধুনিক বিজ্ঞানীরা এগুলো গরমিলী-হিসেব মনে করেন।

আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণেরটা বলো।

তার অনুসারীরা বলে: তিনি একশো পচিঁশ বছর বেঁচে ছিলেন।

কবে মারা যান?

ওদের হিসাবে--এখন থেকে পাঁচ হাজার একশো দুই বছর আগে।

তার মানে--তিন হাজার একশো দুই খ্রিষ্টপূর্বাব্দে?

তাই তো হয় বিয়োগ করলে।

আচ্ছা, মাত্র একশো পঁচিশ বছর আয়ূষ্কালে ষোলোহাজার বান্ধবী কিভাবে হয় তার?

আমি হাসি। হেসেই বলি--একবার কলকাতার শ্রেষ্ঠ বাঙালী লেখক আমাকে বলেছিলেন: মহাভারতের সংখ্যা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস না করাই ভালো, বুলবুল। ওরা শ-কে হাজার, হাজারকে দশ-হাজার এবং দশ-হাজারকে লাখ বলতে একটুও দ্বিধা করে না।

কারণ কি, সুনীল দা? আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি।

তিনি বলেন: এসব তো শ্রুতি-কথা থেকে এসেছে; লিখিত রূপ পেয়েছে অনেক পরে। কখনো দেবতা, ঋষি বা অবতারদের ক্ষমতা বিশাল করে দেখাতে; আবার কখনো কথক নিজেকেই জাহির করতে সংখ্যাগুলো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে শ্রীকৃষ্ণের মূল স্ত্রী ছিল আট জন। বাকীরা অন্যভাবে।

সেটা কি ভাবে?

বলছি--- সুনীলদার ব্যাখ্যা ছিল এরকম: এদেরকে সখী না-বলে বন্ধু বলাই ভালো। এমনকি তারা পুরুষ বা সহযোদ্ধাও হতে পারেন।

বলো কি?

আমি বলিনি, তার ভাষ্য।

যুক্তি?

যুক্তি হলো সরল-- কবি বা কাহিনীকাররা তো সব কিছুকেই ফেনানো পছন্দ করেন, তারপরে আবার দেবতার নায়ীকা বলে কথা! আমারও তাই মনে হয়-- মহামানবেরা সাধারণত ত্যাগী হন, ভোগী নন-- তাই মনে হয় সময় এদেরকে বাড়িয়ে নিয়েছে বা নায়ীকা করেছে।

মানে, ষোলো হাজারকে?

হ্যাঁ। আসল স্ত্রী ঐ সাত বা আটই। বাকীরা কাহিনীকারের সৃষ্টি।

তাহলে, তোমার ব্যাখ্যা হলো--সখী বা গোপীরা তার স্ত্রী বা প্রেমিকা নন। আচ্ছা, রুক্ষ্মীনিকে কি তিনি হরণ করেছিলেন?

হ্যাঁ।

কেন?

শিশুপালের সাথে তার বিয়েটা মানতে পারছিলেন না রাজকন্যা। তাই দ্বারোকার রাজপুত্রকে রুক্ষ্মীনি বার্তা পাঠান-- আমাকে উঠিয়ে নাও, প্লিজ।

প্লিজ বলেছিলেন?

তা-তো জানি না; তবে ও-রকম বার্তাই ছিল নিশ্চয়।

আর অমনি তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন? ছুটে গেলেন দ্বারোকা থেকে আসাম?

হবে না কেন? এ-তো বীরোচিত কান্ড। আর তিনি তো সুপারহিরো। সাড়া না দেয়াই বর্বরতা! ক্লার্ক কেন্ট বা ব্রুস ওয়েইন কি বসে থাকেন নায়ীকার ডাক শুনে?

ওহ্-- তুমি যে কিসের সঙ্গে কি মেলাও-- সবাই বুঝি জিউসের মত?

পুরাণের কাহিনী তো সর্বত্রই এরকম--আধা মানবিক, আধা-দৈবিক। সে ইউরোপ হোক, বা মহাভারত।

আচ্ছা মানলাম। এবার বলো--জন্মাষ্টমী কবে পালন করা হয়?

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অস্টম রাতে। গ্রেগরী ক্যালেন্ডার হিসেবে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পড়ে। কিন্তু এসবে তোমার এত আগ্রহ কেন, কেটি?

গান্ধীজী ঘাটে নামতে নামতে সে জবাব দেয়: আমি কৃষ্ণ সংকীর্তনে আগ্রহী। ইসকনে আছি!

আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। যে নারী ইতিমধ্যেই ডজন দুয়েক বন্ধুর সতীত্ব পরীক্ষা করে বুঝেছে যে আরবদের বীর্যই সবচেয়ে পাতলা--তার ধর্ম-ভক্তির বিষয়টা খুবই বেমানান ঠেকে আমার।

আমি তার মুখের দিকে ভালো করে তাকাই। ততক্ষণে কেটি শত শত পূন্যার্থীর পাশে হাঁটু পানিতে নেমে পবিত্র-জলকোষে কপাল ভিজাচ্ছে। আমি শ্রদ্ধার সাথেই তার আচার দেখি। বিদেশী কেটির অর্চনা দেশী নারীদের মতই। মাথা থেকে পবিত্র-পানি গড়েয়ে নেমে তার মুখ-বুক ভিজিয়ে দিচ্ছে। আর অসংখ্য শংখধ্বণিতে কেঁপে উঠছে সমগ্র উপকুল।

আমার মনে পড়ে তার জীবন-কাহিনী--যা গত দুদিনের ট্রেন জার্নিতে গিলতে হয়েছে আমাকে--তেতো কফির সাথে:- আমেরিকার জর্জিয়া থেকে ইজিপ্টোলজীর উপর পিএইচ.ডি. করতে সে কায়রো যায়। কোর্স শেষ করতে করতেই তার খ্রিস্টধর্মের প্রতি বিরূপ ধারণা জন্মায়। ইসলাম ও ইহুদী ধর্মকেও বাতিল মনে হয় তার। প্রাকৃতিক সত্য তাকে তীব্রতায় টানে। বৌদ্ধধর্ম প্রায় গ্রহণই করে ফেলে। এবং উপলব্ধি করে যে বৌদ্ধধর্ম বলে এখন আর কিছু নেই। যদি পূজা করতেই হয়-- হিন্দু ধর্মই সঠিক। প্রাকৃতিক সত্যের একেবারে কাছাকাছি এসে-ঠেকা এই সনাতন ধর্মই তাকে টেনে এনেছে মথুরায়, দিল্লীতে, দ্বারোকায়। শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে বড় আকর্ষণ।

রাতে যখন তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি: ভগবান, দেবতা ও অবতারের পার্থক্য সে বোঝে কিনা-- সে কোনো জবাব দেয় না। কিন্তু বাঙালী-কম্যুনিস্টদের মতো ধর্মকে অহেতুক গালাগালিও করে না। তার মত মার্কিনী অনেক তরুণীই আমাদের ট্রেনে ছিল, যাদের অনেকের গায়েই কৃষ্ণ-নামাবলীর চাঁদর।

আমি এদের ঔৎসুক্য উদগ্রীব হয়ে লক্ষ্য করি যে। যে-ধর্ম গ্রহণ করা যায় না, এত প্রাচীণ--- সে ধর্মেই এরা আগ্রহী। আমার কৌতূহলী অনেক প্রশ্নই সে এড়িয়ে যায় বা অল্প কথায় জবাব দেয়। বরং আমাকেই তার জিজ্ঞাসা অনেক। আমি মুসলিম জেনেও সে আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায় হিন্দু-ধর্ম, হিন্দু-সংস্কৃতি এবং পুরাণ ও হিন্দুত্ব সম্পর্কে। আমি কিছুর জবাব দেই; কিছু পারি না। তবে উল্টাপাল্টা কিছু বলি না। লজ্জানত হয়ে ভাবি: আমার প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমি এত কম জানি কেন? আমিও কি তবে মার্কিস্ট হয়ে গেছি? একজন মুসলমান হয়ে কি আমার উচিত ছিল না প্রতিবেশিদেরও ভালো করে জানা-- এবং আমি যে নিজ ধর্মকেই “সত্য” বলে দাবী করি, তার পাশাপাশি প্রতিবেশির ধর্মেও সত্যগুলিও জানা?

যেহেতু আমি বড় হয়েছি একটি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় এবং পড়েছি মিশনারী স্কুলে-- সে কারণে লব্ধ সামান্য জ্ঞানে জানি: বৈষ্ণবধর্ম শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান মানে। যদি এর সাথে অন্য অবতারদের গুলিয়ে না ফেলা হয়-- তাদের বিশ্বাস প্রায় একেশ্বরবাদেরই মত। এদের শাখা তিনটি গৌড়িয় বৈষ্ণব, নিম্বার্ক সম্প্রদায় এবং বল্লভাচার্যী।

ওসব জেনেও আমি শ্রীকৃঞ্চেরই আরাধিকা, ফ্রেন্ড।

কিন্তু ভগবতপুরাণে কৃষ্ণ বা বিষ্ণু সম্পর্কে তেমন কিছু বলা হয়নি-- আমি কেটিকে মনে করিয়ে দেই।

সে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলে: দেখ, হিন্দু ধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম। তার সব পরিবর্তন, প্রমার্জনা এবং তত্ত্বকে চূড়ান্ত ভাবা ঠিক নয়। ধীরে ধীরে এর যোগসুত্র মেলাতে হবে। দ্রুত নয়।

আমার মনে পড়ে কৈলাসনাথ পাহাড়ের এক বৃদ্ধ যোগীর কথা, যে আমাকে বলেছিল: প্রতিদিন ঈশ্বর আমাকে দুবার দেখা দেনসূর্য হয়ে এবং চন্দ্র হয়ে। আমি তর্কচ্ছলে বলি: যখন কৃষ্ণপক্ষ চলে, বাবা-- খন? তিনি ওম-এ দম দিয়ে বলেন: তখন আমিই যাই তার কাছে। কিভাবে? আমি জিজ্ঞাসা করি-- আপনি কি তখন বায়ু হন, না অগ্নি? তিনি হেসে বলেন: ঠিক ধরেছো বাচ্চা; ঈশ্বরের তিন রূপ-- নারায়ন, অগ্নি এবং বায়ু। এই তিন রূপের মিলনে তিনি স্বয়ং ভগবান এবং এক রূপে সর্বদা আমাতে বিরাজমান।

আমি জানি, সনাতন ধর্মের এই তত্ত্ব অতীব জটিল। স্কুলে সংস্কৃত পড়েছি আমি। তাই ছোট খাটো কিছু ব্যাপার নিজের আগ্রহেই পড়ি। বিষ্ণু কখনো রাম, কখনো কৃষ্ণ, কখনো নারায়ণ, কখনো বরাহ নামে পূজিত হন। শিব দাক্ষিন্য পান মহাদেব, পশুপতি, ত্রিপুরান্তক ইত্যাদি নামে। ব্রহ্মার রূপ ভারতে এক রকম আবার থাইল্যান্ড (=ফ্রা ফ্রম) বা জাপানে (=রন্টেন) অন্যরকম। গনেশকে সবাই শিব-পার্বতীর সন্তান মানে। কার্তিককেও তাই। তবে শাক্তরা নারীত্ববাদী ; তাদের কাছে পার্বতী (উর্মা, দুর্গা বা কালী), লক্ষ্মী (সীতা, রাধা বা নাঙ-কোয়াক), সরস্বতীর অবস্থান ভগবানের সাক্ষাৎ ত্রিপ্রকাশ রূপে। এরা কখনো দেবতা, কখনো অবতার।

বেদে প্রধানত তিন দেবতার কথাই বলা হয়েছেঅগ্নি, বায়ু এবং সূর্য। সংহিতায় তেত্রিশ রকম দেবতার উল্লেখ আছে। কিন্তু কেটি এটা মানতে নারাজ। তার মতে দেবতার তেত্রিশ কোটির ধারণাই ঠিক। প্রাচীনকে গুরুরা সরলীকরণ করেছেন। সেইটে মানাই উত্তম।

তাহলে যজুর্বেদে যে তেত্রিশ দেবতার কথা উল্লেখ আছে-- তার কি হবে?

ওটা প্রাচীন ধারণা। আব্রাহামীয় গডের ভাষ্যে হিন্দু-ধর্মকে দেখলে হবে না। তোমাকে মনে রাখতে হবে-- ভারত হচ্ছে মহাভারত।

তাহলে শাখা তৈরি হলো কিভাবে?

মানে ঐ শৈব, বৈষ্ণব এবং শাক্ত? ও-তো আদি দেবতার যে-যাকে উচ্চাসন দেয়-- তাদের ধারা। ওকে ধর্মের-ধারা বলছো কেন? যেমন যারা শিবকে মানে তারা শৈব। যারা বিষ্ণুকে মানে তারা বৈষ্ণব। যারা মাতাদেরকে মানে-- মানে লক্ষ্মী, সরস্বতী বা দুর্গাকে পূজা করে-- তারা শাক্ত।

আমি তার সরল ব্যাখ্যায় বিস্মিত না হয়ে পারি না। জার্নির ধকলে ঝিম আসার কথা থাকলেও আমি জাগ্রত থাকি। এরই মধ্যে কথিত এক সন্ন্যাসীর সাথে ভিড়ে গেছে কেটি। ভাবে ভঙ্গিতে মনে হলো লোকটা জৈন। এক সাথে তারা পূণ্য¯œানে গা ভেজায়।

ফিরে এসে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে: তুমি জৈনধর্ম সম্পর্কে কিছু জানো?

আমি ক্লান্তি বোধ করি। তবু বলি: সকল জীবিত প্রাণীদের প্রতি অহিংসার ধর্ম এটি।

বুদ্ধদের কোনো ধারা এটি?

না। জৈন শব্দটি সংস্কৃতি থেকে এসেছে; অর্থ ‘জয়ী’। আমার এক্সাক্ট অরিজিন মনে নেই।

কি থেকে জয়?

ক্রোধ, আসক্তি, আকাংখা, অহংকার ও লোভ থেকে।

এটা কি সম্ভব?

ওরা তাই মনে করে। যারা পারে-- তাদের বলা হয় “জিন”-- মানে ‘পবিত্র অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী’। জিনদের অনুসরণকারীরাই জৈন।

বিশ্বে জৈনদের সংখ্যা কত?

প্রায় কোটিখানেক।

এদের থিম বা মোটিফ কি?

অহিংসা। মানুষ ও কীটপতঙ্গের পর জৈনরা গাছপালার প্রতিও অহিংসার ব্রত পালন করে। পরিবেশবাদীরা তাই এদেরকে খুব পছন্দ করে। তোমার ইসকনকে পাস কাটিয়ে এরা পশ্চিমে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

--------------------------------------------

(মহাভারতের পথে-চার খেকে)

সর্বশেষ এডিট : ০১ লা সেপ্টেম্বর, ২০১৮ রাত ১১:৪৭

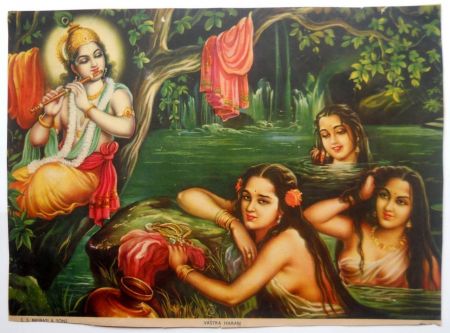

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।