শিমুল গাছে ফুল ফুটেছে। বৃন্তচ্যুত শিমুল ফুল কাত-উপুড় হয়ে পড়ে থাকে তলায়। পিঁপড়ার দল পতিত শিমুলের বুকের কন্দরে মধু অভিযান চালায়। আর দখিনা বাতাসে গাছ-গাছালির শুকনো ঝরাপাতা চিৎ-উপুড় হয়ে পুরো প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ছড়িয়ে থাকে, থাকে উড়ে এসে শিমুলের ডালে বসা পাখ-পাখালির পুরীষ। সম্পূর্ণ প্ল্যাটফর্মটা রোজ ঝাঁট দেওয়া সম্ভব হয় না। ঘরের সামনে যতোটুকু পারে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার রাখে নীলু। আর সাতদিন-দশদিনে ঝাঁট দেয় পুরো প্ল্যাটফর্ম। অবশ্য পাতাকুড়ানি মেয়েরা প্রায়ই ঝাঁট দিয়ে পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যায়। সে ঝাঁট দিয়ে দক্ষিণ দিকের খাদের দিকটায় আবর্জনা ফেলে। পাতা বেশি জমে গেলে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ছোট্ট খাদ। খাদের দক্ষিণে স্টেশন মাস্টারের পুকুরের চালা। খাদের পূর্ব পাশ দিয়ে পুকুরের চালায় উঠার সরু রাস্তা। রাস্তার দু-পাশে আসশেওড়া গাছ, ভাঁটফুলগাছ, আম-জামের-নিমের ছোট্ট চারা ইত্যাদি নানান রকম গাছের ঝোপঝাড়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পুকুর। পুকুরের পূর্ব পাড়ে স্টেশন মাস্টারের বাড়ি। পুকুর আর বাড়ির দক্ষিণ পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা গিয়ে উঠেছে পূর্ব দিকের বাজারে।

ঘরের সামনে ঝাঁট দিচ্ছে নীলু। পূর্বদিকের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে কাউকে গালাগালি করতে করতে উঠে আসছে সাজেদা। সাজু বলে ডাকে সবাই। সাজুর মুখের গালি শুনলে অবলা জন্তুর ঘাস খাওয়া থেমে যায়, পাখ-পাখালি উড়ে যায়, গাছের পাতাও লজ্জা পায়! পিতৃকুল-মাতৃকুলের শিকড় ধরে টান দেয় সে। অনবরত মুখের ভাষার সঙ্গে ঘটায় দৈহিক ভাষার প্রকাশ। যা দেখে হয়তোবা একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধীর পক্ষেও ওর মুখের ভাষার অর্থ মর্মোদ্ধার করা অসম্ভব নয়! এজন্য বুদ্ধিমান মানুষ সাজুকে তাতায় না। নির্বোধ ছাড়া কে আর সাধ করে নিজের শিকড়ে দূর্গন্ধ কাদাজল ঢালে!

সাজু বাজারের দোকানে দোকানে সকাল-বিকাল জল দেয়। কোনো কোনো দোকান ঝাঁটও দেয়। এটাই তার পেশা। এর বাইরেও তার বাড়তি কিছু রোজগার হয় বাজার ভাঙার পর, বাতি নিভিয়ে দোকানের শার্টার নামানোর পর, বাজারের মাঝখানের বড় বটগাছের শাখা-পাতার ফাঁক গলে যখন কানু পাগলার নোংরা ছেঁড়া কাঁথায় চাঁদ উঁকি দেয় তখন! আধো অন্ধকারে যখন কানু পাগলা বটগাছের নিচের বাঁধানো বেদিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে আর বাজারের কুকুরগুলো গনেশ ময়রার দোকানের পিছনের আদার চেটেপুটে এসে কখনো তার মাথার কাছে, কখনো পিঠের কাছে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে তখন সাজুর চাপা হাসি আর ভাবের খিস্তি শোনা যায় আনোয়ারের চিড়ার মিল থেকে, মাখনের গুড়ের আড়ত কিংবা বাজারের দক্ষিণ দিকের কাঁঠাল তলায় দেবু কামারের দোকানের সামনের খোলা চাঙা থেকে। সাজুর গতর খাটানো টাকা মেরে দেবার সাধ্য কারো নেই। এক হাটের বেশি কেউ দু-হাট ঘুরালেই সাজু ভরা হাটে তার হাড়ি ভেঙে দেয়, ‘শুয়ার সময় তো বেজায় মজা পাইছিলি, এহন টাহা দিতি সুনা টাটায়!’

সাজুর গায়ের রঙ কালো। রোগা শরীর। মাথার চুলগুলো হাল ফ্যাশনের কতক শহুরে মেয়ের মতো শলা শলা, কটা রঙের। সাজুর বর রহমত আলী। মাজা ভাঙা রহমত নামে তাকে চেনে সবাই। সত্যি সত্যিই রহমতের মাজা ভাঙা। আগে খেঁজুরগাছ ঝুড়তো রহমত। বার তিনেক সে খেঁজুরগাছ থেকে পড়েছে। শেষবার এক মাঘের সকালে রস পাড়তে গিয়ে একটা মাঝারি উচ্চতার খেঁজুর গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলো রসভর্তি হাঁড়িসহ। হাসপাতালে ভর্তির পর প্রাণটা কোনোরকমে বেঁচে গেলেও কোমরটার আর শেষরক্ষা হয়নি। কুঁজো হয়ে হাঁটে এখন সে। কোমরের জোর খুইয়েছে। সঙ্গে খেতাব জুটেছে- মাজা ভাঙা! অবশ্য খেতাব একটা আগেও ছিল। ঘরজামাই রহমত। এখন ঘরজামাই খেতাবটা মাজাভাঙার আড়ালে চলে গেছে।

রহমতের বয়স সাজুর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। পঞ্চান্ন-ষাট বছর হবে। আর সাজুর বয়স ত্রিশ-একত্রিশ। রেললাইনের পাশে একটা ছাপড়া ঘর তুলে থাকে তারা। আট বছর বয়সের একটা ছেলে আর পাঁচ বছর বয়সের একটা মেয়ে আছে তাদের। ছেলের নাম সবুজ, মেয়ের নাম সোনিয়া। সবুজ আর সোনিয়ার মা যে সাজু এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত বা সন্দেহ না থাকলেও, রহমতই যে ওদের জন্মদাতা পিতা এই ব্যাপারে বাজারের মানুষের সন্দেহ এবং নানা জনের নানা মত রয়েছে! সবুজ আর সোনিয়ার চোখ-মুখ, হাত-পায়ের গড়ন; মোট কথা ওদের চেহারা আর গায়ের রঙে রহমতের ছাপ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। রহমত এবং সাজু দু’জনই কালো। অথচ সবুজের গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা আর সোনিয়া প্রায় ফর্সা। সাজুর সাথে সন্তানদের গায়ের রঙে তফাৎ থাকলেও চেহারায় মিল আছে, তাছাড়া ওরা পেটে আসার পর ঢাউস পেট নিয়ে সাজুকে সারা বাজার ঘুরে বেড়াতে কে না দেখেছে! তাই মানুষের সন্দেহ কেবল রহমতের ভূমিকা নিয়ে, সাজুর নয়। মানুষের সন্দেহ দানা বাঁধার আরো একটি কারণ হলো রহমত সাজুকে বিয়ে করার আগে আরো দু’জনকে বিয়ে করেছিল, যাদের একজনের বাবার বাড়িতে রহমত ঘরজামাই হয়ে থাকতো। সেই দু’জনের গর্ভে রহমতের কোনো সন্তানাদি হয়নি। তাদের একজন রহমতকে ছেড়ে গেছে, আরেকজন রহমতকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গত কারণেই বাজারের মানুষ সবুজ আর সোনিয়ার চেহারায় বাজারের পরিচিত কারো কারো চেহারার ছাপ খোঁজার চেষ্টা করে।

রহমত বেঁটে-খাটো মানুষ। চিবুকে সামান্য ক’টা দাড়ি। শীর্ণ শরীর। ভারী কাজ করার সামর্থ্য তার নেই। সে গোপনে গাঁজা বিক্রি করে কিছু বাঁধা খরিদ্দারের কাছে। নিজেও টানে গাঁজা। ব্যাপারটা সবাই জানে। আকবর চেয়ারম্যান কয়েকবার তাকে শাসিয়েছে। সে শোনে না। বয়স্ক মানুষ। গায়ে তো হাত দেওয়া যায় না। তাই বাজারের মধ্যে একবার নাকে খত দিইয়েছে! তাতেও কাজ হয়নি। উল্টো সাজু আকবর চেয়ারম্যানের বংশ লতিকা ওলোট-পালোট করেছে! সাজু প্রায়ই মারে রহমতকে। মেরে ঘর থেকে বের করে দেয়। ভর-দুপুরে বঁটি হাতে নিয়ে দাবড়ায়। বংশলতিকা তো পাল্টে দেয়ই! কিন্তু অন্য কেউ রহমতকে কিছু বললে তার গায়ে সয় না। এমনকি কেউ তার সামনে রহমতকে মাজাভাঙা বললেও সে ক্ষেপে যায়। গলার শিরা টান করে বলে, ‘আমার ভাতার আমি খাওয়াবো, আমি মারবো, আবার আমিই আদর করবো। তাতে তোগের কী লো ছিনালের বাচ্চারা, তোগের কী? তোগের মার কোলে বসে খায় নাহি? তোরা মাজাভাঙা কোস, ঘরজামাই কোস!’

আজ আবার সকাল বেলায়-ই সাজুর মাথা বিগড়ে দিয়েছে কেউ। ওর গলা পাওয়া মাত্র নীলু ঝাঁটা ফেলে ঘরে চলে এলো ওকে এড়াতে। খিস্তি-খেউড় করতে করতে সে যখন যায় বা আসে, পথে কারো সঙ্গে দেখা হলেই তার কাছে বিচার দেয়। উক্ত ব্যক্তি শুনতে চাক বা না চাক সে জোর করেই তাকে দাঁড় করিয়ে বৃত্তান্ত শোনায়। তারপর প্রশ্ন ছুড়ে দেয় উক্ত ব্যক্তির দিকে, ‘আমার দোষ কী কন? খারাপ কী কইছি কন তো?’ এরপর ভ্রু আর নাক-মুখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে উত্তরের আশায়, সে ব্যক্তিকে কিছু একটা বলতেই হয়। নইলে তারও রেহাই নেই! কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর উত্তর না পেলে কোমরে দুই হাত রেখে, ভ্রু আর নাক-মুখের ভাঁজ ভেঙে বলে, ‘কতা কন না ক্যা, মুখ ঠাপাইছে কিসি! নাকি ধোন মুহির মদি নিয়ে ঘুরতেছেন!’

ঘরে লুকিয়েও নীলু রেহাই পেলো না। ঘরের সামনে এসে সাজু ডাকতে লাগলো নীলুকে। নীলু বুঝলো লুকিয়ে থেকে লাভ নেই, সাড়া না দিলে ঘরে চলে আসবে সাজু। অগত্যা নীলুকে ঘর থেকে বের হতেই হলো। বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই সাজু তার মুখের দিকে তাকিয়ে দু-হাত দিয়ে পরিমাপ বুঝিয়ে বললো, ‘তুই ক মিনসে, ইট্টুক এক ধোনের নাহাল লাউ। দাম চায় কুড়ি টাহা। আমি দশ টাহা কইছি। খারাপ কী কইছি তুই ক?’

সাজু নীলুকে মিনসে বলে ডাকে। কেন ডাকে তা সে-ই জানে। তাকে পছন্দও করে খুব। সাজু প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে যথারীতি দু-হাত কোমরে রেখে নীলুর মুখের দিকে তাকালো উত্তরের অপেক্ষায়। পরিমাপ বুঝিয়ে কোমরে রাখার সময় তার দু-হাতের ছয়-সাতটি চুড়িতে মৃদু শব্দ হলো। লাউটাকে স্বচোক্ষে দেখতে না পেলেও সাজুর বোঝানো পরিমাপের ওপর নির্ভর করেই নীলুকে বলতে হলো, ‘ঠিকই তো। দশ টাকা না হোক, পনের টাকার বেশি হবারই পারে না! তুমি দশ টাকা কবারই পারো।’

সমর্থন পেয়ে খুশি হলো সাজু, ‘তয়! শালার বিটা ছিনালের বাচ্চা আমারে কয় কী জানিস? কয়, “লাউ আর খাওয়া নাগবেন না” তারপর আস্তে করে কয়, “বাড়ি যায়ে রহমতের শুটো বেগুন পুড়ায়ে ভর্তা করে খা গে।” ক’য়ে দাঁত বাইর করে ক্যালাতেছে। জারোর বাচ্চা মনে করছে কী আমি ওর কতা শুনি নেই! গিছিলাম লাউ দিয়ে মাতায় ঠাপাবার! ওর চৌদ্দগুষ্ঠির কপাল যে বাজারের মানষি আমারে ঠ্যাহালো। নইলে ঠাপা দিতাম আজ। বেজম্মার বাচ্চারা সব। তুই ক মিনষে মেজাক কী ঠিক থাহে? আমার কুনু দোষ আছে? আমি খদ্দের, আমার যা ইচ্ছে দাম কবারই পারি!’

নীলুকে আবার বলতে হলো, ‘তাতো ঠিকই। বড় অন্যায় কথা কইছে। তোমার কোনো দোষ নাই।’

সাজু মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, ‘তয়! আলো শালার বিটারা জানিস-ই তো আমি পাগলি-ছাগলি। খালি খালি আমার সাথে নাগবার আসিস ক্যা!’

নীলু জানে সে নিজে না সরলে সাজু সহজে যাবে না। খিস্তি-খেউড় করবে আর কিছুক্ষণ পরপর তার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেবে এবং সাজুকে সমর্থন করে তাকে কিছু একটা বলতে হবে। সাজুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে বললো, ‘তোমার কোনো দোষ নাই দিদি। মানুষ খালি খালি তোমার সাথে লাগে। তুমি এট্টু বসো দিদি। মাস্টার কাকা আমারে ডাকছে। আমি এট্টু শুনে আসি।’

সাজু বসবে না জেনেই নীলু কথাটা বলেছে। কারণ নীলু স্টেশন মাস্টারের বাড়ি থেকে কখন আসবে তারপর সাজু আবার বলতে শুরু করবে, অতো ধৈর্য সাজুর নেই! সে এখান থেকে গিয়ে আবার নতুন কারো কাছে একই প্যাচাল পারবে। চলবে দিন ভর।

সাজু বললো, ‘নারে মিনসে, বসপো না। আমার সব কাম পড়ে রইচে। সক্কালবেলা মাগির ছাওয়াল আমার মাতাডা খারাপ করে দিলো। যাইগে...’

‘আচ্ছা, তয় যাও।’

বলেই নীলু স্টেশন মাস্টারের বাড়ির দিকে যাবার ভান করে, নইলে যাইগে বলার পরও আরো অন্তত বিশটি বাক্য ব্যয় করবে সাজু। যেমনি এসেছিল তেমনি চিৎকার করতে করতে লাউওয়ালার বংশলতিকা আবার নতুন করে সাজাতে সাজাতে পশ্চিম দিকের প্ল্যাটফর্ম দিয়ে সাজু বেরিয়ে গেলে নীলুও ফিরে এসে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ঝাঁট দেওয়া শেষ হলে পুকুরের জলে হাত-মুখ ধুয়ে এসে মাটির হাঁড়ি থেকে গতরাতের পান্তাভাত থালায় বেড়ে বারান্দায় বসে পড়লো পিঁয়াজ-লবণ-কাঁচামরিচ আর কিঞ্চিৎ সরিষার তেল নিয়ে। শীত ফুরোতেই সকালে পান্তা খেতে শুরু করেছে সে, নইলে সকালে রান্নার ঝামেলা করতে গেলে গাওয়ালের দেরি হয়ে যায়। দুপুরে বাইরেই কোথাও ভাত কিংবা সিঙ্গারা-পুরি যেখানে যেমন পায় খেয়ে নেয়। এরপর বিকেল কিংবা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে রান্না করে ভাত খায় আর সকালের জন্য পান্তা রেখে দেয়। খাওয়া শেষ হলে পকুর থেকে থালা আর হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এসে জামা-প্যান্ট পরলো। তারপর ঘরে তালা দিয়ে গাঁটরি আর ছাতার বাঁটগুলো কাঁধে নিয়ে রেললাইন ধরে হাঁটতে লাগলো গাওয়ালের উদ্দেশে।

সে-ই যে দুই বছর আগে বাবার গাঁটরিটা কাঁধে নিয়ে কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে গাওয়ালে বেরিয়েছিল নীলু, তারপর নানান গ্রাম-হাঁট ঘুরে গাওয়াল করতে করতে সকলের সাথে এই এলাকায় এসেছিল সে। সবাই আলাদা হয়ে দিনভর গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছাতা বিক্রি এবং মেরামত করতো। তারপর সন্ধ্যায় সবাই ফিরে আসতো এখানকার হাইস্কুলে। স্কুলের মাঠের এককোনে ইট দিয়ে চুলা বানিয়ে দুটো চাল-ডাল ফুটিয়ে খেতো। রাতে স্কুলের বারান্দায় ঘুমাতো। তাদের মতো আরো অনেকেই ফরিদপুরের দক্ষিণাঞ্চল থেকে রাজবাড়ী জেলায় গাওয়ালে আসে। ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন আসে, তেমনি ভাঙ্গা-নগরকান্দার দিক থেকে মুসলমানরাও আসে। গাওয়াল শেষে কয়েকদিন পরেই আবার অন্য এলাকায় চলে যায় অথবা বাড়ি ফিরে যায়।

দিন কয়েক পরে প্রতিবেশীরা বাড়ি ফিরে গেলেও নীলু তাদের সাথে ফিরলো না। তাদের জানালো আরো কিছুদিন গাওয়াল করে তারপর সে বাড়ি ফিরবে। একা একা গ্রামে গ্রামে গাওয়াল করতো আর রাতে এসে স্কুলের বারান্দায় ঘুমাতো সে। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করতো না। বাড়ির জন্য কোনো টান অনুভব করতো না। অপমানে-অবহেলায় হৃদয়ের গোপন সুতোর মায়াফোঁড়টা আলগা হয়ে গিয়েছিল, তাই আপনজনের কাছে ফেরার চেয়ে সে বরং এই যাযাবর জীবনটাকেই উপভোগ করতে লাগলো।

রেললাইন ধরে হেঁটে গাওয়াল থেকে ফেরার পথে এই পরিত্যক্ত রেল স্টেশনটির সামনে এসে থমকে দাঁড়াতো নীলু। কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া লাইনে অনেকদিন ধরেই ট্রেন চলাচল বন্ধ। পাথরের সাথে জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ে জিতে এখন রেললাইনের ওপরের দখল নিয়েছে লম্বা লম্বা ঘাস। বছরের পর বছর অযত্ন অবহেলায় পড়ে থাকতে থাকতে বিবর্ণ আর জীর্ণ দশা স্টেশনটির, লতাপাতা-পোকামাকড়ের বাসস্থানে পরিণত হয়েছিল। স্টেশনটির প্ল্যাটফর্মে গরু-ছাগল বিচরণ করতো। পেট ভরলে স্টেশনের বারান্দায় উঠে দিবা-নিদ্রা দিতো। আবার যাবার সময় পেট হালকা করে যেতো! এক রকম বলা চলে স্টেশনের চত্বর আর বারান্দা গরু-ছাগলের বিশ্রামখানা-পায়খানা হয়ে গিয়েছিল। অথচ এই স্টেশনটিই একদা মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে থাকতো! সে-সব অন্য কথা, অন্য ইতিহাস।

ময়লা-আবর্জনা আর লতাপাতায় ভরপুর হলেও পরিত্যক্ত স্টেশনটি নীলুর খুব পছন্দ হলো। চারিদিকে বেশ নির্জন। স্টেশন ঘরের পূর্বদিক অর্থাৎ পিছনদিকে আর দক্ষিণ দিকে গাছপালায় ভরা, বেশিরভাগই হয়তো পাখ-পাখালির পুরীষ থেকে গজিয়ে এখন যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে। ঘরের উত্তর-পশ্চিমে একটা বিশাল শিমুল গাছ, আরো পশ্চিমে নানান জাতের গাছপালায় ভর্তি একেবারে ছায়া-সুনিবিড় পরিবেশ। সে ভাবলো থাকার জন্য ঘরটি মন্দ নয়। একটু পরিষ্কার-পরিছন্ন করে নিতে হবে এই যা। স্টেশনের দক্ষিণ দিকেই স্টেশন মাস্টারের বাড়ি। সে স্টেশন মাস্টারের কাছে গিয়ে তার আগ্রহের কথা জানালে স্টেশন মাস্টার বললেন, ‘অকেজো হয়ে পড়েই আছে। ঠিক আছে তোমার যখন পছন্দ থাকো।’

নীলু লতাপাতা, গরু-ছাগলের মলমূত্র পরিষ্কার করলো। ঘর খুলে দেখলো চড়ুই পাখির বাসা, চামচিকার আবাস, গোখরো সাপের একটা আস্ত কড়কড়ে খোসা, আরেকটা ছেঁড়া পলিথিনের টুকরোর মতো ছড়ানো-ছিটানো, দুটো চিকা, একটা মরা ইঁদুর, অসংখ্য মাকড়সার জাল, পিঁপড়েদের পুরনো নগর-সংসার-ডিম, আরো নানান পোকা-মাকড়ের বাসা। সব পরিষ্কার করলো সে। টিনের বেড়াগুলোতে মরচে ধরলেও বেশ শক্ত। বৃটিশ আমলের টিন বলে কথা! রঙ কিনে এনে টিনের বেড়াগুলোতে সাদা রঙ করলো। স্টেশন মাস্টারের বাড়ি থেকে কারেন্টের লাইন এনে দুটো বাতি জ্বালালো। একটা ঘরে, আরেকটা বারান্দায়।

স্টেশনের টয়লেট একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য। ধুলোবালি, শুকনো লতাপাতায় একেবারে বন্ধ। দুটো রিং আর একটা স্ল্যাব এনে ঘরের পিছনদিকে নতুন করে একটা টয়লেট বসিয়ে নিলো সে। ঘরের সামনের কাঁঠাল গাছের নিচে দু-খানা টিনের ছাউনি দিয়ে একটা চুলা কেটে বানালো রান্নার জায়গা। চারপাশটা খোলাই থাকলো। কেবল আলগা একখানা বেড়া বানিয়ে নিয়েছে, যখন যেদিক থেকে বাতাস আসে সেদিকে দাঁড় করিয়ে রাখে বেড়াখানা। আস্তে আস্তে নীলু এভাবেই সাজিয়ে নিয়েছে তার একলার সংসার। তারপর কোথা দিয়ে যেন কেটে গেছে দুটো বছর। এই দু-বছরে সে মাত্র দু-বার বাড়ি গিয়েছে, শেষবার গিয়েছিল এক বছর আগে। মাত্র তিনদিন পরই ফিরে এসেছিল বাড়ি থেকে, তারপর থেকে বাড়ির আর কোনো খবর জানে না সে!

এখানে নীলু ভালই আছে। কাছেই বাজার। সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। সোম ও শুক্রবার। হাটের দিন সে রেললাইনের ধারে দোকান খুলে বসে। রোজগার যা হয় তাতে তার একলার ভালমতোই চলে যায়, কিছু সঞ্চয়ও করে। হাটের দিন বাদে অন্য দিনগুলোতে সে গাওয়ালে বের হয়। এই এলাকার মানুষজন এখন তার পরিচিত। স্টেশন মাস্টারও তাকে খুব স্নেহ করেন। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। স্টেশন মাস্টারের ছেলে শোভনের সাথেও তার খুব খাতির। শোভন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে লেখাপড়া করে। মাঝে মাঝে বাড়িতে আসে। বাড়িতে এলে শোভন তার এখানেই বেশি সময় কাটায়, বারান্দায় বসে কতো কী আঁকে! শোভনের ছোট ভাই আর বোনও তার দারুণ ভক্ত! আর ওদের বাড়ির কুকুর ভুলু তো তার পরম বন্ধু! নিঃসঙ্গ মানুষের সকল কিছুর সঙ্গেই সঙ্গ! স্টেশনের পিঁপড়া থেকে শুরু করে ভুলু, ছোট্ট জামের চারা থেকে বৃহৎ শিমুলগাছ সবই তার সহচর, এমনকি রাতের জ্যোৎস্না কিংবা অন্ধকারও!

রামায়ণ-পালার গায়েন হবার স্বপ্ন ছিল তার, স্বপ্নের রেলগাড়িতে উঠে সুন্দর যাত্রা শুরু করার পর নবদ্বীপ গোঁসাইয়ের আকর্ষিক মৃত্যুতে থমকে গিয়েছিল সেই স্বপ্নযাত্রা। তবু তার স্বপ্নটা বেঁচে ছিল, তারপর একদিন সে নিজেই স্বপ্নটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে মহাকালের সরোবরে বয়ে চলা শম্বুকের রক্তে; গোপনে বুকের জমিনে কণিকাকে নিয়ে একটা স্বপ্নবৃক্ষ ডালপালা মেলতে শুরু করেছিল, অনাকাক্সিক্ষত হড়পায় সেই স্বপ্নবৃক্ষটিও উপড়ে ভেসে গেছে! এখন আর কোনো স্বপ্ন নেই তার, নেই জীবনের কোনো লক্ষ্য! জীবনের কাছে আর কোনো চাওয়া নেই, কোনো না পাওয়ার বেদনাও নেই। এখন কেউ দুঃখ দিলেও দুঃখকেই সে তার জীবনের স্বাভাবিক প্রাপ্তি বলে ধরে নেয়, আর এরই মাঝে মেঘলা আকাশের একফালি রোদের মতো কেউ একটু ভালবাসলে বা স্নেহ করলে সে যত্ন করে বুকের সিন্দুকে রেখে দেয় অমূল্য সম্পদ হিসেবে, হোক তা ধুনট গ্রামের পঞ্চমী মাসিমার স্নেহ, রামদিয়ার বন্ধু পরিমল পাল অথবা মিতে ডালিমের ভালবাসা কিংবা গায়ে গা ঘষে ভুলুর জিভচাটা আদর! জীবন নিয়ে এখন তার কোনো আফসোসও নেই, কেবল হাহাকার আছে কণিকার জন্য। রাতের অন্ধকার গাঢ় হলে মাঝে মাঝে বুকের ধু ধু প্রান্তর দিয়ে লু হাওয়া বয়ে যায়, কণিকা কুমার নদের পার দিয়ে হাঁটে, আর তখন সে সানাইটা নিয়ে সুর তোলে। শেষবার বাড়ি থেকে আসার সময় সানাইটা নিয়ে এসেছে। সানাইয়ে সুর তুলতে তুলতে মনের ভেতর কিছু শব্দের বুদবুদ তৈরি হয়। তখন সে গান লেখার চেষ্টা করে। নিজেই সুর দিয়ে গায়ও। কিন্তু সমস্যা একটাই, সবগুলো গানের কথা আর সুর একই রকম হয়ে যায় এবং কবিয়াল বিজয় সরকারের প্রভাব থাকে। পরে শব্দ বদলে কথা কিছুটা নিজের মতো করতে পারলেও সুর আর আলাদা করতে পারে না। সুর দেওয়ার পর দেখা যায় আগেরগুলোর সাথে বেশ মিল এবং বিজয় সরকারের সুর দ্বারা প্রভাবিত। এটা নিয়ে নিজের ওপর জোর খাটিয়ে খুব একটা কসরতও সে করে না, রামায়ণ-পালার গায়েন হবার জন্য যেমন করতো।

আজ হাটবার। গাওয়ালে যায়নি নীলু। কারণ দুপুরের পর পরই হাট জমতে শুরু করে। মধ্যাহ্নভোজ সেরে একটু বিশ্রাম নিয়েই হাটে চলে যায় সে। দুপুরের রান্নার আয়োজন করছে, সকালে বাজার থেকে পুঁটিমাছ এনেছে, আলু-বেগুন দিয়ে রান্না করবে এখন। সবে চুলায় চাল চড়িয়ে কুটনো কোটার জন্য বঁটিটা টেনে নিয়ে বসেছে, তাকে চমকে দিয়ে পিছন থেকে সুরেলা গলায় গাইতে শুরু করলো ডালিম-

‘বলি ও ননদী আর দু-মুঠো

চাল ফেলে দে হাঁড়িতে

ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে।’

কাছে এসে নীলুর হাত ধরে টেনে তুললো ডালিম। গান গাইতে গাইতে হাত ধরে ঘুরতে লাগলো দু’জন-

‘ইস্টিশনের বাবুর মতো

মিষ্টি পান খেয়ে

দ্যাখেন তোরে দেখতে কেমন

ড্যাবডেবিয়ে চেয়ে।

আমি তাইতো বলি চুল বেঁধে সাজ

হলুদ রাঙা শাড়িতে।

ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে....’

ডালিমের খোঁপায় একটা কাঠগোলাপ গোঁজা, আরেকটা ডান কানে; ঘুরতে ঘুরতে খোঁপা এলিয়ে পড়লো পিঠে আর খোঁপার কাঠগোলাপ ঝরে পড়লো মাটিতে। গান শেষ হতেই হাসিতে ফেঁটে পড়লো দু’জন, বেশ কিছুদিন পর দুই বান্ধবের একে অন্যকে কাছে পাবার আনন্দের হাসি। পরক্ষণেই নীলুর কপট অভিমান, ‘এতোদিনে মনে পড়লো মিতে?’

ডালিম মুচকি হেসে বললো, ‘মনে আবার পড়ে না, তুমি যে আমার রসের নাগর! মনেও পড়ে, মনও পোড়ে; বুঝছো ডার্লিং!’

বলেই নীলুর গাল টিপে দিলো ডালিম, নীলুর কপট অভিমান উবে গেল।

ডালিম আবার বললো, ‘তুমি কেমন আছো মিতে?’

‘আমার দিন চলে যাতেছে। বসো আসতেছি।’

নীলু ঘর থেকে আরেক পট চাল এনে ধুয়ে ভাতের হাঁড়িতে ঢেলে দিলো। তারপর চুলার পাড়ে পিঁড়িতে বসে বললো, ‘সেই যে পুজোর পরে গেলে আর মিতের দ্যাহা নাই! খালি ভাবি আজ মিতে আসপি কাল মিতে আসপি, কিন্তু মিতে আর আসে না!’

ডালিম কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা বারান্দায় রেখে নিজেই পিঁড়ি টেনে বসলো, ‘আসপো ক্যামবা, পিরায় মরেই তো গিছিলাম!’

‘ওমা! ক্যান?’ নীলুর গলায় দরদ মাখানো উদ্বেগ।

‘দুইদিন পরপরই রাত্তিরি রাত্তিরি জ্বর আসতো। আর তার সাথে প্যাটের বিদনা। শরীলের কোনো হাল ছিল নাকি! ফরেতপুর যায়ে ডাক্তার দ্যাহাইছি দুইবার, ওষুধ খাতেছি। শরীলডা আগের চেয়ে এট্টু ভাল অইচে, তয় এহনও বল পাইনে ঠিক মতোন। প্যাট তো আর শরীল খারাপ মানে না তাই আবার বাইর অইচি।’

নীলু ডালিমের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাল মতো দেখলো, ‘চোখ-মুখ তো এহনও কেমন বসা বাসা ভাব।’

‘ছাড়ান দ্যাও আমার কতা। কী রান্না করো?’

‘বাজারের তে কয়ডা পুঁটিমাছ আনছি। তাই আলু-বেগুন দিয়ে ঝোল করবো। তা তুমি যহন আইচো, এক পদ দিয়ে তোমারে খাবার দেই ক্যামনে! মচমচে করে কডা পুাঁটমাছ ভাজি আর দুডে আলু ভর্তা দেই।’

‘ইস! আমি য্যান নতুন কুটুম! আচ্ছা, ওঠো তুমি।’

নীলু দুটো আলু ধুয়ে ভাতের হাঁড়িতে ছেড়ে দিয়ে বললো, ‘তুমি জিরেও। রোদ্দুরির মদি কষ্ট করে আইচো। এট্টু জিরেয়ে চান করে আসো, তারপর ভর্তা মাহায়ে ভাত বাড়ে দিয়েনে।’

‘ওঠো তো তুমি।’

ডালিম উঠে নীলুর হাত ধরে টেনে তুলে চুলার দখল নিলো। ডালিম এসে যে ক’দিনই থাকুক সে-ই রান্না করে। রান্নার পর যত্ন করে নীলুর জন্য ভাত বেড়ে দেয়, নিজে বেড়ে খায়।

ভাত নামিয়ে ডালিম পুঁটিমাছ ভাজতে লাগলো। নীলু গল্পের ফাঁকে ফাঁকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো ডালিমকে, তার চোখে মিতেকে একটু রোগারোগা লাগছে; হালকা সবুজ ছাপার শাড়ি পরেছে ডালিম, মুখটা শুকনো দেখালেও তার চোখে সুন্দর লাগছে মিতেকে!

‘কদ্দিন পর তোমারে পাইচি, সহজে আর ছাড়তেছিনে। ইবার কিন্তু অনেকদিন থাকপা। আমি হাটের তে আসি, তারপর দুইজনে রাতভর গান-বাজনা করবো।’

নীলুুর কথায় ডালিম হাসলো। পুঁটিমাছের চোখ ফোটার শব্দ হলো কড়াইয়ে। বসন্তের বাতাসটা বড় এলোমেলো, এই দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আসে তো এই দক্ষিণ-পশ্চিম কোনাকুনি থেকে ধাওয়া করে। ধোঁয়ায় ডালিমের চোখে জল চলে এলো। নীলু উঠে বেড়াখানা পশ্চিমের দিকে একটু সরিয়ে দিলো।

এই নির্জন পরিত্যক্ত স্টেশনে নীলু একা একা থাকে। আপন মনে কথা বলে পাখির সাথে, বৃক্ষ-লতার সাথে, ভুলুর সাথেও। কখনো শব্দ-বাক্য প্রয়োগে আবার কখনো মৌন ভাষায় প্রকৃতির সাথে অবিরত কথা বলে সে। কিন্তু ডালিম এলে একঘেয়ে জীবনের আড় ভেঙে সে হয়ে ওঠে প্রাণোচ্ছল, তারই মতো গাছপালা-পাখিরাও যেন চঞ্চল হয় ডালিমের গানে। কতো গান যে ডালিম জানে তার হিসেব নেই! হিন্দী-বাংলা এমন কী উর্দু গজলও জানে কয়েকটা, অশ্লীল-চটুল গানেও কম যায় না, আর বারো জায়গায় ঘুরে ঘুরে বারোজনের মুখে শোনা চুটকির এক জীবন্ত সংগ্রহশালা সে! কথায়, সুরে আর চুটকিতে মুখরিত করে রাখে চারপাশ। কারো মন খারাপ থাকলে মন ভাল করে দেয়, গোমরা মুখেও হাসি ফোটায়। আর কী অদ্ভুত জীবনীশক্তি ডালিমের, কখনো যেন ক্লান্ত হয় না!

ডালিম নীলুর মতোই এক দুর্ভাগা! ডালিমের ডালিমগাছে ফুল হয় না, ফল হয় না। তবু কেউ কেউ পশুর মতো জিভ বাড়িয়ে ডালিমগাছের পাতা চিবোতে চায়, ছাল চেটে-কামড়ে খেতে চায়। ডালিমগাছের যন্ত্রণার চটফটানি এবং অন্তর্গত হাহাকার কেউ দেখতে বা শুনতে না পেলেও ডালিম গাছ ঝাঁকাতে অনেকেই ওস্তাদ! নীলু ডালিমের যন্ত্রণাকাতর ক্ষতস্থানে দৃষ্টি রাখে, কান পেতে ওর হাহাকার শোনে। নীলু যেমনি বামন, তাই সে নিজেকে পৃথিবীর অবাঞ্চিত অতিথি মনে করে, সকল ভোজে তার হয় না নিমন্ত্রণ। তেমনি ডালিমেরও একটা শরীর আছে, হাত-পা আছে, বুদ্ধি আছে, একটা বড় মন আছে; টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ পেয়েছে, তবু সে পৃথিবীর ভোজে অপাঙক্তেয়। ডালিম বৃহন্নলা।

ক্লাস টেনে উঠে পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছেলেদের পোশাক ছেড়ে মেয়েদের পোশাক পরতে শুরু করেছিল ডালিম। চুল কাটানোও বাদ দিয়েছিল। কেননা পরিবারের লোকে বুঝতে না চাইলেও সে বুঝে গিয়েছিল তার প্রকৃতি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক বৃদ্ধি ঘটলেও ছোট্ট কাঁচামরিচের মতো পুংলিঙ্গটি আর বাড়েনি। কৈশোরে পা দেবার পর থেকে লিঙ্গটিকে একটা অবাঞ্ছিত আপদ মনে হতো তার কাছে। মনে হতো এটা না থেকে যদি একটা যোনি থাকতো, তাহলে জীবনটা কী সুখেরই না হতো! মেয়েদের পোশাক পরা শুরু করলে লোকে প্রথম প্রথম খুব হাসাহাসি করতো তাকে নিয়ে।

ক্লাস টেনের প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় বাংলা দ্বিতীয়পত্রে প্রবন্ধ এসেছিল ‘আমার ছেলেবেলা’। একটা মেয়ে প্রতিবাদ করে স্যারকে বলেছিল, ‘স্যার, আমি “আমার ছেলেবেলা” কেন লিখবো? আমি লিখবো “আমার মেয়েবেলা”।’ স্যার বলেছিলেন, ‘ঠিক আছে, তুমি তোমার মেয়েবেলা-ই লেখ।’ দুষ্টু প্রকৃতির একটি ছেলে তখন বলেছিল, ‘স্যার, তাহলে হাসান কী লিখবে?’ ক্লাসের সবাই হেসে উঠেছিল। ক্ষণিকের জন্য বিব্রতবোধ করেছিল হাসান। কলম থেমে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্য। বিব্রত স্যার সেই দুষ্টু ছেলেকে ধমক দিয়েছিলেন আর নীরবে হাত বুলিয়েছিলেন হাসানের মাথায়। সেদিন হাসান সেই দুষ্টু ছেলেটির ওপর একটুও রাগ করেনি। কারণ সে উপলব্দি করেছিল, দুষ্টু ছেলেটি দুষ্টুমির ছলে বড় নির্মম সত্য কথাটাই বলেছে। ওর কোনো দোষ নেই। কিন্তু হাসানের অভিমান হয়েছিল ওর সৃষ্টিকর্তার ওপর। তাই সৃষ্টিকর্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কথা বলেছিল হাসানের কলম, হাসান সেদিন প্রবন্ধ লিখেছিল ‘আমার ছোটবেলা’!

নানা প্রতিকূলতায় হাসানের লেখাপড়া আর এগোয়নি। ক্লাস টেন পর্যন্তই শেষ। স্কুলের খাতায় হাসান নাম থাকলেও তখন অনেকে তাকে হাসিনা নামে ডাকতে শুরু করেছিল, হাসিনা নামে ডাকলে সেও খুশি হতো। কিন্তু দরিদ্র বাবা-মায়ের সন্তান হাসিনাকে পদে পদে প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো। ওদের গ্রামে মাঝে মাঝে ছল্লা করতে আসতো যে বৃহন্নলারা, তারা ওকে তাদের দলে যোগ দিতে বলতো, অনেক বোঝাতো। দারিদ্রতার কষ্ট আর গ্রামের প্রতিকূল পরিবেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে শেষে একদিন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল বৃহন্নলাদের হাত ধরে।

বৃহন্নলাদের খোলে আসার পর গুরুমার আদেশে তার ছিন্নি হয়েছে, মানে অপুষ্ট লিঙ্গটিকে কেটে ফেলতে হয়েছে। গুরুমা-ই নিয়ে গিয়েছিলেন এক কিনিকে। তারপর এক পূর্ণিমায় গুরুমা তাকে দীক্ষা দিয়েছেন। বিলমাগুরা গ্রামের মেঠোপথে ছুটতো যে হাসান, ছেলেদের খেলা বাদ দিয়ে গাবগাছতলায় মেয়েদের সঙ্গে দড়ি আর ইচিং-বিচিং খেলার মধ্যমণি ছিল যে হাসান, সাঁতরে বাবুদের দীঘি পাড়ি দিতো যে হাসান; সে আর কোথাও নেই! হাসান থেকে হাসিনা নয়, গুরুমা তার নতুন নাম দেন ডালিম। ডালিম এখন বাচ্চা নাচায়, গায়েহলুদে-বিয়েতে নাচে, রঙঢঙ করে মানুষের বিনোদন যোগায় পেটের জন্য!

নীলু এখানে আসার কিছুদিন পর থেকেই ডালিমের সাথে তার সখ্যতা গড়ে উঠেছে। তারপর থেকে এদিকে এলেই নীলুর এখানে থাকে ডালিম। দু-জন দু-জনকে মিতে বলে সম্বোধন করে। ডালিম মিতের কাছে প্রায়ই এসে চার-পাঁচদিন থাকে, আবার চলে যায়। দু-জনের মনের মিল খুব। ডালিম রান্না করে, নীলু এগিয়ে-যুগিয়ে দেয়। একে অপরের কাছে সুখ-দুঃখের কথা বলে, হাসে, গান গায়। আবার কাঁদেও!

রান্না শেষে খাবার ঘরে গুছিয়ে রেখে পুকুরে স্নান করতে গেল দু-জন। সূর্য এখন মাথার ওপর অবস্থান নিয়ে ঘাট থেকে সামান্য দূরে জলের আয়নায় হাসলেও ঘাটের নারকেল গাছের গুঁড়ির ওপর এখনো হেঁলে পড়া কাঁঠালগাছের ছায়া; সূর্য পশ্চিমে আরেকটু গা এলিয়ে দিলেই ছায়া ঠেঙিয়ে ঘাটের দখল নেবে রোদ। ঘাটের গুঁড়ির ওপর বসে গা ডলতে ডলতে গল্পে মাতলো ওরা। গল্প করতে করতে ডালিম তার নতুন শোনা চুটকির ভাণ্ডার কাত করে একটা ঢেলে দিলো তার মিতের কর্ণকুহরে। চুটকির রস আস্বাদন করে এবং ডালিমের বলার ধরন দেখে হাসতে হাসতে জলে গড়িয়ে পড়লো নীলু, ডালিম নিজেও হাসলো; দু-জনের হাসি যেন আর থামেই না! তাদের হাসির শব্দ শুনে কোথা থেকে ছুটে এলো ভুলু, হাসির রহস্য উৎঘাটন করতে না পেরে সে ঘাটপাড়ে পা ছড়িয়ে বসে একবার নীলুর মুখের দিকে, আরেকবার ডালিমের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

ডালিমের শরীরে এখন রোদ-ছায়ার আধিয়ারি। ছায়া তাড়িয়ে তার শাড়ি বেয়ে হাঁটুর ওপরে উঠে পড়েছে রোদ। টলটলে জলের ভেতর রোদে চকচক করছে ডালিমের ফর্সা নগ্ন দুটি পা। উঠে দাঁড়িয়ে আচমকা সে ঝাপিয়ে পড়লো জলে, ঢেউয়ে কিছুটা টলে উঠলো নীলু, কেঁপে উঠলো জলের বুকের সূর্য, পালিয়ে গেল জলপোকারা আর ডালিমের কানের কাঠগোলাপটি আগেই সে ভাসিয়ে দিয়েছিল জলে আচমকা ঢেউয়ে সেটি বেওয়ারিশ হয়ে দুলে দুলে ভাসতে লাগলো!

খেতে বসার সময় ডালিম তার ঝোলা থেকে চকচকে একটি কাঁসার গ্লাস বের করলো, ধুয়ে জল ভরে নীলুর আসনের কাছে রেখে বললো, ‘আমতলীর পরেশ কাকার নাতিরে নাচায়ে গিলাসটা পাইছি। তুমি জল খাইয়ো।’

নীলু বাঁধা দিয়ে বললো, ‘থাক মিতে। আমার তো গিলাস আছে। বেচলি তোমার দুডে পয়সা হবেনে।’

ম্লান হেসে ডালিম বললো, ‘পয়সা তো জীবনে কতোই কামাই। থাহে আর কই! তুমি ন্যাও। ভালবাসার দান ফিরাতি নাই।’

যত্ন করে নীলুর থালায় ভাত বেড়ে দিলো ডালিম, নিজেও বেড়ে নিলো। চকচকে নতুন গ্লাসের দিকে তাকিয়ে নীলুর চোখে মেঘ ভেসে উঠলো, বৃষ্টি নামলো হৃদয়ের উঠোনে।

খাওয়া শেষে থালা-বাসন ধুয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলো ডালিম। নীলু কিছুক্ষণ বসে থেকে গাঁটরি গোছাতে গোছাতে বললো, ‘তুমি ঘুম দ্যাও। আমি সন্ধের পরপরই ফিরবানে। আর ঐ দ্যাহ তকতার ওপর বয়ামে মুড়ির মোয়া আছে। ঘুমের তে উঠে খাইয়ো।’

‘আমার খাওয়া নিয়ে তুমি চিন্তে কোরো না মিতে। আমি কী কুটুমবাড়ি নাইওরে আইচি নাকি! আমি না তোমার ঘরের মানুষ!’

নীলু হাসলো। তারপর গাঁটরিটা কাঁধে তুলে নিলো, হাতে নিলো কয়েকটি ছাতা আর ছাতার বাঁটের বান্ডিল। বললো, ‘চললাম মিতে।’

‘আসোগে।’

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রেললাইনের পথ ধরলো নীলু আর ডালিমের চোখের পাতায় আদর বুলালো ঘুম।

পূর্ণচাঁদের রুপালি জ্যোৎস্না চারদিকে, শিমুলফুল আর পাতা ঝরা শাখার ফাঁক গলে ঘরের সামনে ছড়িয়ে আছে জ্যোৎস্না। উত্তরে রেললাইনের ওপারে কলাগাছের ঝাড়, নিপাট জ্যোৎস্নার কাঁথায় যেন তালিমারা কলাপাতার ছায়া! তার ওপাশে ধানক্ষেত, পুকুর, গৃহস্থবাড়ি। গাছ-গাছালি ছাপিয়ে লম্বা লম্বা নারকেল গাছগুলো ঋষির জটার মতো মাথা দুলিয়ে চলেছে দক্ষিণের বাতাসে। এপাশে স্টেশন মাস্টারের পুকুর-বাড়ি। পুবে-পশ্চিমে চিৎ হয়ে বুক পেতে শুয়ে আছে পরিত্যক্ত রেললাইন, কতোদিন হয়নি সঙ্গম দূরন্ত কামুক ট্রেনের সঙ্গে! এই দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে অবিরাম চলছে ঝিঁঝি পোকার আবহ সংগীত। থেকে থেকে দূরাগত জঙ্গলের শিয়ালের ডাক। ভুলুর হুঙ্কার, ছুটোছুটি। প্রহরে প্রহরে পাখ-পাখালির কিচির-মিচির। এমন রাতই তো গানের রাত, আসরের রাত!

ডালিম বারান্দায় পাটি পেতে বেড়ায় হেলান দিয়ে বসেছে। একটু পর মাটির হাঁড়িটা এনে ডালিমের মুখোমুখি বসলো নীলু। ডালিম দু-হাতে তাল ঠুকে শুরু করলো গান-

‘দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা

তারে ধরি ধরি মনে করি

ধরতে গেলেম আর পেলেম না...’

নীলু মাটির হাঁড়িতে আঙুল ঠুকে তাল দিচ্ছে। ডালিম এলেই এমন গানের আসর বসে; কখনো তারা দু’জন, আবার কখনো তাদের সাথে শ্রোতা হিসেবে যুক্ত হয় সাজু, সাজুর বর মাজাভাঙা রহমত, বাজারের মুদি দোকানদার গোবিন্দ কিংবা ধোপা সুবল। আগে গায়ক হিসেবে যোগ দিতেন অঘোর দাস, লোকসংগীত আর কীর্তন ভালো গাইতেন তিনি। গেল শীতে অঘোর দাস মারা গেছেন।

পরপর বেশ কয়েকটি গান গাইলো ডালিম, নীলও গাইলো। গানে আর কথায় পেরিয়ে যাচ্ছে সময়। ওদিকে চাঁদ পশ্চিমের আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়েছে, সেদিকে দু-জনের কারো খেয়াল নেই। থেকে থেকে বাজারের পাহাড়াদারদের ‘জাগো, জাগো’ চিৎকার ভেসে আসছে, নিরন্তর ডেকে চলেছে ঝিঁঝিপোকার দল। দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ডালিমের অনুরোধে নীলু ধরলো-

‘আমি মরিয়া হইবো শ্রীনন্দের নন্দন

তোমাকে বানাবো আধা

বানমালী তুমি পরজনমে হইয়ো রাধা....।’

এই গানটি ডালিমের খুব প্রিয়। প্রত্যেক আসরেই নীলুর কণ্ঠে এই গানটি শুনতে চায় সে। গানটি শুনলেই তার হৃদসাগরে উথাল-পাথাল ঢেউ ওঠে। ভেতরে ভেতরে কাঁদে কিন্তু নীলুকে বুঝতে দেয় না। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে ডালিম। তবে শ্রীনন্দের নন্দন হয়ে বৃন্দাবনে নয়, পরজনমে নারী হয়ে ফিরে আসতে চায় এই বাংলার বুকেই! বাংলার বালিকা হয়ে ধুলো-মাটি দিয়ে রান্নাবাটি খেলতে চায়, বাংলার কিশোরী হয়ে দস্যিপনা করতে যায়, বাংলার যুবতী হয়ে যুবকের সাথে লুকোচুরি প্রেম করতে চায়, বাংলার বধূ হয়ে বরের বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে চায়, বাংলার মা হয়ে সন্তান-সন্ততি নিয়ে সংসার করতে চায়!

রাত বাড়ছে, ডালিম পরজনমের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে, নীলু আপন মনে গেয়েই চলেছে-

‘তুমি আমারই মতন জ্বলিও জ্বলিও

বিরহ কুসুম হার গলেতে পরিও...’

(চলবে)

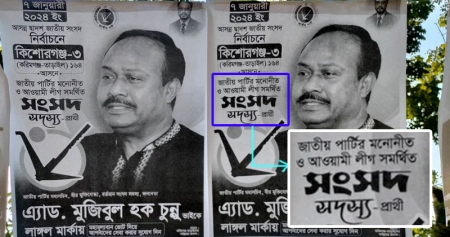

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।