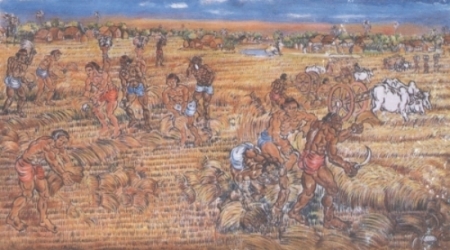

কৃষি মানব-জাতির একটি আদিম পেশা ৷ নব্য প্রস্তর-যুগের মাঝামাঝিতে কৃষির উদ্ভব ৷ এই যুগ টিকেছিল হাজার দশেক বছর ৷ তখন মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছে ৷ দশবিশ মিলে পাহাড়-জঙ্গলে প্রস্তর যুগের মতোই শিকার করে জীবিকা অর্জন করলেও, শিকারের যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ ঘটেছে, অস্ত্রশস্ত্রের আকার-প্রকারও বদলেছে ৷ এক কথায় বলতে গেলে তাদের কারিগরি প্রতিভা খানিকটা তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছে ৷ ঠিক সেই সময়েই প্রায় পাঁচ-সাত হাজার বছর পূর্বে, বর্বর মানুষ পেশা হিসেবে কৃষিকে আস্তে আস্তে গ্রহণ ও আয়ত্ত করতে শুরু করে ৷ মানব জাতির ইতিহাসে সে এক বৈপ্লবিক ঘটনা ৷ মানব সভ্যতা প্রথম পৈঠায় পা বাড়ালো ৷ এগ্রিকালচার তথা কৃষিকে ভিত্তি করে মানব সভ্যতা গগড়ে ওঠে বলেই সভ্যতার পরিভাষায় কালচার বা কৃষ্টিরূপে গৃহীত হয় ৷

কৃষি মানুষকে শেখালো কারিগরি, মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো, সৃষ্টি হলো কৌম, ফলতঃ রাজা আর রাজ্য ৷ যুদ্ধ আর যুদ্ধাস্ত্রের প্রশ্ন এলো, এলো সম্পদ আর মওজুদের কথা ৷ জীবনের প্রয়োজনীয়তা আপনা আপনি বেড়ে গেল ৷ দরকার হলো তার জমিজমা, ঘট, পাত্র, লাঙল-জোয়াল ইত্যাদির ৷ আস্তে দেখা দিল মালিকানা, সৃষ্টি হলো পেশাদার কারিগর, প্রকৃতি-নির্ভর কৃষির খাতিরে মানুষের জানার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগালো দুর্জ্ঞেয় প্রকৃতিকে ৷ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হলো বিভিন্ন প্রতিভার লোক ৷ ফলে, একাধিক পেশার সৃষ্টি হলো ৷ এভাবে মানব সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হলো ৷ এলো শ্রেষ্টত্ববোধ, এলো স্বার্থ সংঘাত, এলো আয়েশ- অলসতা, তার অনুষঙ্গী হলো শোষণ ৷ আবার বিভিন্ন শ্রেণীর উপর মানুষের পারস্পারিক নির্ভরতাও বেড়ে গেল ৷ সুতরাং বলা চলে, কারিগরি জ্ঞান, অধ্যাত্ববাদ, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি ইত্যাদি সব কিছুর মূলেই রয়েছে সেই আদিম মানব সমাজের কৃষির বৈপ্লবিক উদ্ভব ৷ প্রক্রিয়াটি শেষ হতে সময় লেগেছে কমসেকম পাঁচ-সাত হাজার বছর ৷

শিকারের পেশা পরিত্যাগ করেই মানুষ সরাসরি কৃষি কাজে প্রবেশ করেনি ৷ বন্য মাংস ভক্ষণ করে জীবন ধারণের জন্যই দুঃসাহসী বর্বর মানুষ কঠিন, আয়াস-সাধ্য ও বিপদ-সংকুল শিকারের ব্যবসা অবলম্বন করেছিল ৷ সহস্র সহস্র বছর যাবৎ অবরিত শিকারের ফলে সম্ভবত ভোজ্য জন্তু-জানোয়ারের অপ্রতুলতা দেখা দিয়েছিল ৷ মহামারিতেও বহু প্রাণীর মৃত্যু ঘটেছিল ৷ তখন, জীবন ধারণের বিকল্প পন্থা হিসেবে পূর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান মানব সমাজ অপেক্ষাকৃত শান্ত, অহিংস অথচ প্রয়োজনীয় জন্তু-জানোয়ারকে লালন-পালন করে তোলে এবং মানুষের রক্ষণাবেক্ষেণের নিরাপত্তায় তাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হতে থাকে ৷ গৃহপালিত পশুদের খাদ্যের জন্যে মানুষকে যাযাবর জীবন যাপন করতে হয়- দলে দলে পুনঃপুন স্থান ত্যাগ করতে হয় দূরদূরান্তের উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে ৷ পারিবারিক জিনিসপত্র স্থানান্তরের জন্যে প্রয়োজন হয় তাদের ভারবাহী জন্তুর—অশ্ব, উস্ট্র ইত্যাদির ৷ সুতরাং এসব জন্তুও তারা পোষণ করতে থাকে ৷ এ ভাবে মানুষ শিকারী জীবন বর্জন করে প্রথমে যে বিকল্প জীবনযাত্রা শুরু করেছিল, তা ছিল পশু-পালন ৷ এরূপ জীবন-যাত্রার সূদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ আবার বুঝতে পারে, অনুকূল আবহাওয়া পরিবেশ সংবলিত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করে কৃষিকাজ করা গেলে নিজেদের ও গৃহপালিত পশুদের খাদ্য সংস্থানের জন্যে দেশ-দেশান্তরে অহরহ হিজরত করতে হয় না, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার অধ্যুষিত অঞ্চল ও অরণ্যানি থেকে খাদ্য, শস্য ফল-মুলাদি আহরণ করতে হয় না অনিশ্চিত জীবনযাত্রা থেকেও রেহাই পাওয়া যায় ৷ সুতরাং শুরু হলো কৃষি ৷

সমগ্র মানব সমাজ যে, একই সময়ে কৃষি কাজ শুরু করেছিল, তা বলা যায় না ৷ সম্ভবত অনেকটা নির্ভর করেছিল বিভিন্ন গোত্রপতিদের বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও পরিবেশ- প্রতিবেশের উপর ৷ সুতরাং মানব সমাজে সমান্তরালভাবে পশুপালন ও কৃষি চলতে থাকে ৷ যারা প্রথমে কৃষির মহাত্ম্য উপলব্ধি করে, তারা সভ্যতার সুদীর্ঘ ও উত্তুঙ্গ সোপানে নিশ্চয়ই খানিকটা প্রাগ্রসর এবং এ জন্য তাদের অহংকারও কম নয় ৷ মিশর দেশে কৃষি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাইরে থেকে একদল পশু পালক মিশরের রাজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে সহানুভূতিশীল নরপতি উত্তর দিয়েছিলেন, মিশরের কৃষিজীবি জনগণ পশুপালকদের সহ্য করবে না, এবং তাদের জন্যে তিনি কোন এক মানবহীন পার্বত্যঞ্চল নির্দিষ্ট করে দেন ৷

মানব সমাজে এই আদি শ্রেণী বিভাগ, সংঘর্ষ ও হিংসা দূর করে খানিকটা সমন্বয় সাধনের জন্যে বহু পয়গম্বর অর্থাৎ গোত্রপতিরা স্বয়ং পশুপালন কার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন, মানব জাতির প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থাদিতে (যা মানব জাতির খানিকটা আদি ইতিহাসও) পাওয়া যায় ৷ যাহোক কালক্রমে প্রয়োজনের তাগিদেই পশু পালন ও কৃষি একই পেশায় পরিণতি লাভ করে স্রেফ পশু পালন আর কক্ষবদ্ধ পেশা হিসেবে টেকেনি ৷ পক্ষান্তরে কৃষিজীবিদেরও পশু পালনের একান্ত প্রয়োজন হয় ৷ সে ব্যবস্থা সভ্যতার কাঞ্চনজংঘার আরুঢ় বর্তমান সমাজেও চালু ৷ কৃষি বলতে আজ পশু পালনও বুঝায় ৷

নৈসর্গিক কারণে নীল নদের তীরে অর্থাৎ মিশরে, ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিসের কূলে অর্থাৎ আরবের সিন্ধু নদী ও তার বাইশটি শাখা নদীর ধারে ধারে অর্থাৎ বর্তমান পাকিস্থান এবং হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদী-বিধৌত উর্বর অঞ্চলে অর্থাৎ চীনে, মানুষ প্রথম গৃহস্থি শুরু করে ৷ মানব সভ্যতার এই অভিনব জয়যাত্রার ইতিহাস সমসাময়িক যদি নাও হয়ে থাকে, সময়ের ব্যবধান তেমন হবে না ৷ সুতরাং গোটা ভারতবর্ষে কৃষি সভ্যতার আবির্ভাব নিঃসন্দেহে সুপ্রাচীন ৷

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষ কবে গৃহস্থি পেশা শুরু করেছিল, তার সঠিক সময় জানা এক দূরূহ ব্যাপার ৷ তবে, এ কথা বলা চলে, যে নৈসর্গিক পরিবেশে মানব সমাজ গৃহস্থির প্রশান্ত পেশায় প্রথম উদবুদ্ধ হয়েছিল, তা সবই বংলাদেশে বর্তমান ছিল ৷ একদিকে সিন্ধু-গঙ্গা, অপর দিকে হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং এর তীরাঞ্চলে যখন কৃষির উদ্ভব ঘটেছে, সে ক্ষেত্রে, পদ্মা-যমুনা স্নাত বাংলাদেশের প্রশান্ত উর্বর ভূমিতে কৃষির উদ্ভব ঘটবে না, তা ভাবা যায় না ৷ যাযাবর জীবন বর্জন করে মানুষ যখন গৃহস্থি পেশা অবলম্বন করে, তখন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বদলে যায় ৷ যাযাবর জীবনের চারিত্রিক কাঠিন্য ও রূঢ়তা শান্তিপ্রিয় গৃহস্থদের মধ্যে দেখা যায় না ৷ বাঙালি জাতির সর্ব সর্ব স্বীকৃত প্রশান্ত স্বভাবে নিশ্চয় একটি সুপ্রাচীন কৃষি সভ্যতার নিদর্শন নিহিত আছে ৷ বঙ্গদেশের উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল অতিপ্রাচীন ৷ নব্য প্রস্তর যুগের মনুষ্য নির্মিত ও ব্যবহৃত শিকারের নানাবিধ আয়ুধ প্রহরণ, বল্লা (ভল্লা), বর্শা ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে বঙ্গদেশের সুপ্রাচিনতার প্রমাণ নিঃসন্দেহে সাবুদ হয়েছে ৷ [১] বঙ্গদেশের ‘বঙ্গ’ শিরোনামটিতেই স্থানটির প্রাচীনতার সাক্ষ্য বর্তমান ৷ ‘বং’ শব্দটি থেকেই ‘বঙ্গ’ শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয় করা যায়, যা একটি সুপ্রাচীন চীনা শব্দ বলে অনুমিত ৷ চীনা ভাষায় শব্দটির অর্থ জলাশয় ৷ এ শব্দটির প্রাচীনত্ব প্রায় পাঁচ হাজার বছর ৷ আর্যদের প্রাচীনতম শান্ত ‘ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যক’ খণ্ডেও শব্দটি ‘বঙ্গ’ রূপে পাওয়া যায় ৷ ঋগ্বেদের বয়সও প্রায় অনুরূপ ৷

কৃষি যে বাংলাদেশের একটি আদি পেশা ছিল সে প্রমাণও পাওয়া যায় ৷ এ সম্পর্কে এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচিত ‘বাংলা ও বাঙালী’ শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নিম্নে একটি উদ্ধৃতি: “যখন লোকে লোহার ব্যবহার করিতে জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙালীরা নানা দেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত, সে নৌকার নাম ছিল ‘বালাম নৌকা’ ৷ তাই, সে নৌকায় যে চাউল আসিত তাহার নাম বালাম চাউল হয়েছে, বালাম বলিয়া কোন ভাষায় কথা আছে কিনা জানি না, কিন্তু তাহা সংস্কৃতিমূলক নহে ৷” আস্ত গাছ খোঁদে যে কোন্দা নৌকা বাঙালিরা আজো তৈরী করে তা নব্য প্রস্তর যুগের নিদর্শন বহন করছে ৷ [২] রঘু বংশে লিখিত আছে যে, এ দেশের লোকেরা নৌকায় বসবাস করতো ও ধানের চাষাবাদ করতো ৷ এ কথা যে বঙ্গের আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য তা বুঝতে দেরী হয় না ৷ সম্ভবত নৌকায় বসবাসকারী বাংলাদেশের বর্তমান বেদেজাতি এখানকার সেই আদিম অধিবাসীদের বংশধর ৷

উপরের উদ্ধতি থেকে জানা যায়, সে যুগের মানব সমাজ লোহার ব্যবহার জানতো না, তখন বাংলাদেশের ধান চাষের ব্যবসা হতো ৷ অর্থাৎ কৃষি তথা ধানের চাষ নব্য প্রস্তর যুগের ভাগ থেকেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল ৷ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে, বঙ্গদেশে নব্য প্রস্তরযুগের শিকারের যে সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে শস্য পেষণের মুষল ইত্যাদিও পাওয়া গিয়েছে ৷ এ দ্বারা এই প্রমানিত হয় যে, নব্য প্রস্তর যুগেও বাংলাদেশে গৃহস্থি পেশা প্রচলিত হয়েছিল ৷ মানে, বাংলাদেশের কৃষি-ঐতিহ্য উত্তর আফ্রিকা মধ্য এশিয়া ও চীন দেশের প্রায় সমসাময়িক ৷ ধান চাষের ইতিহাস সম্পর্কে পণ্ডিতদের ধারণা, ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে কোন এক হ্রদের ধারে প্রথমত জংলী ঘাসের মতো ধান জন্মিত ৷ এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে, চীন-সম্রাট চিনসিং যুবরাজগণকে নিয়ে মাঠে স্বয়ং ধান্য বপন করে সারাদেশব্যাপি একটি ধানোৎসব প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন ৷ চীনের প্রতিবেশী দেশ জাপানেও অতি প্রাচীনকাল থেকে মহা ধুমধামের সঙ্গে নবান্ন উৎসব পালন উদযাপন হয়ে থাকে এবং উক্ত উৎসব উপলক্ষে জাপানে আপিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বন্ধ থাকে ৷ এই নবান্ন উৎসবটি অনার্য বাঙালিরা আদিম কাল থেকেই উৎযাপন করতো ৷ তথাকথিত সভ্য আর্যরা এদেশে এসে যেমন অনার্যদের সংস্কৃতির বারো আনাই মেনে নিয়েছিল, তেমনি নবান্ন উৎসবটিও তারা বাদ দেয়নি, যার রেশ আজও চলমান ৷

দাক্ষিণাত্যে ধানের আদি জন্ম, এ তথ্য যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে তা পাঁচ হাজার বছর পূর্বেরই ইতিহাস ৷ বাংলাদেশে ধান চাষের ইতিহাসও অনুরূপ প্রাচীন হবে বলে অনুমান করা যেতে পারে ৷

মাদ্রাজের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি সম্পর্ক প্রত্ন-প্রস্তর যুগ থেকেই ছিল বলে মনে হয় ৷ মাদ্রাজ, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশেও প্রত্ন-প্রস্তর যুগের আবিস্কৃত অস্ত্রসমূহের আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখে পণ্ডিতদের ধারণা, প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানবগণ দাক্ষিণাত্য থেকে বাংলাদেশে এসব অস্ত্র-শস্ত্র এনেছিল ৷ এশিয়ার নানা জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এবং ভারতবর্ষে আর্যোপনিবেশ স্থাপনের পূর্বে বঙ্গোপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত, এই বিশাল ভূখণ্ড, বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড় বা ডমিল বা দমিল নামক এক জাতির অধিকার ভুক্ত হয়েছিল ৷

প্রতিদ্বন্দ্বী আর্যগণ তাদেরকেই ঋগ্বেদে দস্যু জাতি এবং ঐতরেয় আরণ্যক খণ্ডে পক্ষী জাতি বলে অভিহিত করেছে ৷ সম্ভবত এই জাতি উদ্ভূত কোন বাঙালি নরপতিই ৬০০ খ্রি. পূর্বাব্দে সিংহলে রাজত্ব করতেন ৷ এই সব কারণেই বোধ করি, সিংহলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার অনেক মিল দেখা যায় ৷ দাক্ষিণাত্যের তামিল ভাষা প্রাগুক্ত বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী দমিল জাতির ভাষা বলে অনুমান করা যেতে পারে ৷ তামিল, তেলেগু, মলয়ালম, কানাড়ি প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার উপাদানগত মিল আজও কিছু কিছু লক্ষিত হয় ৷ বাংলাদেশে যে সাঁওতাল নামে একটি উপজাতি আছে, তা সম্ভবত দক্ষিণা-পথে আজও বর্তমান সান্তাল নামক জাতির স্বগোত্র ৷

আর্য সাঁওতাল ভাষায়, রেড়ির নাম এড়ণ্ডম; বাঙালি কৃষকেরা তাকে ভেরেণ্ডা বলে ৷ মগধীতে অরণ্ড, অনার্য ভাষা তামিল ও তেলেগুতে বলা হয় যথাক্রমে এরামন্ড ও এরেন্ডি ৷ এ শব্দগুলো যে পরস্পর স্বগোত্র, তা বুঝা যায় অথচ তা আর্যভাষা হতে আগত নয় ৷ রেড়ী ভারতবর্ষের একটি অতি প্রাচীন ফসল; সুতরাং রেড়ীর প্রাগুক্ত নামগুলোও অতি প্রাচীন হবে, তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয় ৷ এসব শব্দাদির মাধ্যমে নৃ-তাত্ত্বিক তথ্যও প্রকাশিত ৷ প্রসঙ্গক্রমে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ৷ গোলমরিচের আদি জন্মস্থান মাদ্রাজ ৷ কালক্রমে গোলমরিচের ব্যবহার বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্ব থেকে মাদ্রাজের মালাবার উপকূল হতে সারা বিশ্বে তা রপ্তানি হতো ৷ পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে বনেজঙ্গলে তা পিপুল লতার মতো স্বতঃই জন্মিত ৷ দাক্ষিণাত্যের অনার্য ভাষা তেগুতে এর নাম মিরিযুল ৷ বাংলা ভাষায় যে মরিচ (গোল বলে গোল মরিচ) বলে, তা মিলিযুলেরই রূপান্তর ৷ এর পেছনেও নৃ-তাত্ত্বিক কারণ থাকতে পারে ৷ সংস্কৃতিতে গোল মরিচের নাম ঊষণ, কৌল, বল্লীজ, যবনেস্ট, বেনুজ, কটুক এবং বৃত্ত বলে ৷ এগুলোর কোনটা থেকেই মরিচ শব্দটি আগত নয় ৷

যাহোক, দ্রাবিড় জাতি যদি বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী হয়ে থাকে, তবে আদিম কাল থেকে দ্রাবিড় অধ্যুষিত দক্ষিণাপথ হতে ধান একই সময়ে বাংলাদেশে আমদানী করা হয়েছিল, তা বিশ্বাস করা সহজ ৷ উল্লেখ্য যে, বঙ্গদেশ ও দক্ষিণাপথ বহু প্রাচীন কাল থেকে অন্নভোজী ৷ প্রাচীন গ্রন্থ রামচরিতে বাংলাদেশে বহুবিধ ধান জন্মিত বলে উল্লেখ পাওয়া যায় ৷ [৩]

উপরোক্ত তথ্যাদি থেকে এই সত্য উদঘাটিত হয় যে, বাংলাদেশে কৃষি শুরু হয়েছিল নব্য প্রস্তর যুগের শেষ দিক থেকেই ৷

এ জন্যেই বাংলাদেশের কৃষি সংক্রান্ত, কৃষকদের ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের বারো আনাই অনার্য উৎ-জাত ৷ এসব শব্দাদির পেছনে রয়েছে পাঁচ হাজার বছরের অপরিজ্ঞাত ও অবগুণ্ঠিত ইতিহাস ৷

পূর্ববঙ্গ আমের আদিস্থান বলে কোন কোন উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর অভিমত ৷ বিখ্যাত উদ্ভিত বিশেষজ্ঞ পোপিনোর মতেও, পূর্ব ভারতই আমের আদি উৎপত্তিস্থল ৷ বেদে এক পবিত্র ফল হিসেবে আম্র ফলের উল্লেখ আছে ৷ চীনা পরিব্রাজক হিয়ো-এন-সাং আমকে বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম জনপ্রিয় করে তোলেন ৷ ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তেও আমের উল্লেখ আছে ৷ প্রখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডি. কনডোলেনের মতে চার হাজার বছর পূর্বেও এ দেশে আমের চাষ হতো ৷ পার্বত্য চট্টগ্রামের জংগলে আজও এক প্রকার জংগী আম জন্মাতে দেখা যায় ৷ বাংলা প্রবাদের পাওয়া যায় - ফলের মধ্যে আম্র ফল, জলের মধ্যে গংগাজল ৷ অন্যত্র – ফলের মধ্যে আম, মানুষের মধ্যে শ্যাম ৷ এসব প্রবাদ বাক্যের ভাষা আধুনিক হলেও, তাদের জন্মকাল বহুপ্রাচীন ৷ সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে প্রথম এসব মৌখিক প্রবাদ-প্রবচন ও ছড়ায় জন্ম নিয়েছিল ৷ কালের সাথে সাথে ভাষার খোলস বদলাতে বদলাতে এ সব প্রবাদ-প্রবচন রূপান্তর লাভ করে ৷ কিন্তু তার বিষয়বস্তুতে প্রচীনত্ব থেকে যায় ৷ কেহ কেহ অনুমান করে যে, স্মরণাতীত কাল হতেই ভারতবর্ষে ভুট্টা জন্মিত ৷ কিন্তু একমাত্র খনার বচন ছাড়া ভারতবর্ষে অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে ভুট্টার নাম উল্লেখ পর্যন্ত নেই ৷ খনার বচনে আছে - যদি থাকে টাকার গো, চৈত্র মাসে ভুট্টা রো ৷ বাংলাদেশ হতেই তা ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ৷

কমলা বাংলাদেশের একটি প্রিয় ও প্রাচীন ফল ৷ আর্য ভাষায় ‘কমলা’ নামটি দৃষ্ট হয় না ৷ সংস্কৃত ভাষায় কমলাকে নাগ-রঙ্গ বলা হয় ৷ নাগ অর্থাৎ পাহাড়কে রঞ্জিত করে রাখে বলেই কমলার নামকরণ নাগরঙ্গ করা হয়েছে ৷ এটা যে ফলটির নাম নয়, একটি গুণবাচক সংজ্ঞা মাত্র, স্পষ্টতঃ বুঝা যায় ৷ তা এদেশে কমলা চাষের প্রাচীনত্ব জ্ঞাপক ৷ কমলার আদি জন্মস্থান আসাম হলেও, এতদঞ্চলের তৎকালীন বাণিজ্যকেন্দ্র কমলাকে (বর্তমানে কুমিল্লা) বন্দরের মাধ্যমে তা ইউরোপ ও এশিয়ার নানা স্থানে রপ্তানি হতো বলে এই সুন্দর ফলটির নাম কমলা রাখা হয়েছিল ৷ এককালে কুমিল্লাকে কমলার শহরও বলা হতো ৷ যাহোক, কুমিল্লা থেকে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হতো, এর মানে হচ্ছে, বঙ্গোপসাগর তখন কুমিল্লার দ্বারদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল অর্থাৎ বাংলাদেশের মধ্যদক্ষিণাঞ্চল তখনও সমুদ্র গর্ভে ৷ এ ইতিহাস নিঃসন্দেহে অন্ততঃ চার-পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন কথা ৷

উত্তরবঙ্গকে অনার্য ভাষায় বলা হতো পৌণ্ড্র ৷ পৌণ্ড্র মানে কৃষকজাতি ৷ তা থেকেই বুঝা যায় এখানকার কৃষি সভ্যতা কত প্রাচীন ৷ একটি জাতির নামকরণ হয়েছে কৃষির নামে ৷ উত্তরবঙ্গে যে অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচুর পরিমানে আখ উৎপাদিত হতো, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় ৷ বিদেশীদের নিকট প্রাচীনকালে আখের গাছ মধু-গাছ নামে অভিহিত ছিল ৷ আখ যে তখনও বিদেশীদের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল, এ তারই প্রমাণ ৷ বর্তমান ইংরেজিতে যে আখের নাম, সুগার কেইন পাই, তা কখনও একটি মৌলিক নাম হতে পারে না ৷ ভাবার্থক একটি শব্দ তৈরী করে আভিধানিক অভাব পূরণ করা হয়েছে মাত্র ৷ প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে আখকে উত্তরবঙ্গের ফসল বলে বর্ণনা করা হয়েছে ৷

ডালিমের আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষে; সেখান থেকে তা আরব ও আফগানিস্থানে নীত হয় ৷ ভারতবর্ষের কোন জায়গা ডালিমের আদি জন্মস্থান, তার হদিশ পাওয়া যায় না ৷ বাংলাদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ডালিমের বিদ্যমানতা দেখা যায় ৷ তদুপরি, ডালিম শব্দটাও বাংলাদেশের আদিম অধিবাসী অনার্যদের ভাষার একটি শব্দ ৷ এতে বুঝা যায়, ডালিম ফলটির আদি জন্মস্থান ভারত উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল ৷

অতি প্রাচীনকালে হিমালয়ের পাদদেশে ব্যাপকভাবে কতগুলো ফসলের চাষ হতো, যার চাষ বাঙালি জাতি আজ বিলকুল ভুলেই গিয়েছে ৷ বিভিন্ন জাতীয় টক ফল, মহুয়া, খেঁজুর, ডুমুর ইত্যাদি অতি প্রাচীনকালেই জন্মিত ৷ ময়মনসিংহ গীতিকায় মহুয়ার উল্লেখ আছে ৷

নানা তথ্য থেকে জানা যায়, সুপারী, তাল, নারিকেল ইত্যাদির চাষ বাংলাদেশের অষ্টম শতকের মধ্যেই অত্যন্ত ব্যাপক আকারে হতো ৷ কিন্তু তার চাষের ইতিকথা আরও পুরান ৷ তাল গাছ খোদে বাংলাদেশে যে ‘ডোংগা’ (অনার্যশব্দ) বা কোন্দা তৈরী করার প্রচলন এবং তা দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করার কথা, সম্ভবত তা নব্য প্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য বহন করে ৷ দীর্ঘায়ু তাল গাছ আদিম যুগের একটি বৃক্ষ বলে অনুমিত হয় ৷ বাংলাদেশে সরিষা চাষের কথাও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় ৷

পূর্ব ভারতে ধান, পান, কলা, সুপারী, নারিকেল, হলুদ ইত্যাদি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদিতে অপরিহার্য ও মূল্যবান বস্তু হিসেবে আর্য আগমনের বহ পূর্ব থেকেই অনার্যরা ব্যবহার করতো ৷ আর্য-আগমনের পরেও এসব অনার্য আচার অনুষ্ঠানাদির উচ্ছেদ ঘটেনি ৷ বরং তার গতিধারা সেদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল ৷ কিংবা আজও আছে, বলা চলে ৷ সুতরাং পূর্ব ভারত তথা বাংলাদেশের কৃষ্টিধারা যেমনি আদিম, তেমনি নবীনও ৷ তার বিবর্তন ঘটলেও, আদল বদলায়নি ৷ কৃষিজাত দ্রব্যাদি নিয়ে যে এদেশের আদিম অধিবাসীরা আচার অনুষ্ঠান ও সামাজিকতা করতো, তা এদেশের আদিম কৃষি সভ্যতার পরিচায়ক ৷ এ সভ্যতাকে গ্রহণ করে আর্যরা এ দেশে ঠাঁই করে নিয়েছিল ৷ অনার্য কৃষি দেবতা শিবকেও অনার্য দেবী মনসাকে বরণ করতে হয়েছিল তথাকথিত সত্য আর্যদের ৷ দুর্গাপূজা বাংলাদেশের নিজস্ব এবং বাংলাদেশের বাইরে ভারতের কোথাও তার অস্তিত্ব নেই ৷ এ ক্ষেত্রে ভিন্নমতও রয়েছে ৷ দুর্গা কৃষিদেবতা শিবের স্ত্রী, তার অপর নাম অন্নদা, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি ৷ দুর্গা অন্নদা অন্নপূর্ণা বলেই কৃষিজীবি আদিম অনার্য বাঙালিরা দুর্গাপূজা করতো এবং নবাগত আর্যরা তা মেনে নিয়েছে ৷ দুর্গাপূজার বাজনা বাদ্যযন্ত্র ভারতীয় নয় – তার মিল রয়েছে আদিম যুগ হতে কৃষি–সভ্য দেশ চীনের সঙ্গে ৷ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রক্ষণশীল চীনা জাতি সে বাদ্যযন্ত্র ও বাজনা অনুষ্ঠানাদিতে আজও পুরোদমে ব্যবহার করে থাকে ৷ খ্রিস্টপূর্ব যুগে, বঙ্গদেশে কৃষি-ধর্ম বই অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না ৷ প্রাচীনকালে, আধ্যাত্মবাদী ধর্ম প্রচারকেরা ধর্ম প্রচার করতে এসে এদেশে নাজেহাল হয়েছেন, ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয় ৷

ধান ও পানের গুরুত্ব বাঙালি জাতির নিকট আদিম যুগ থেকেই সমভাবে বিদ্যমান ছিল ৷ গাছের পাতা কাঁচা ভক্ষণ করার মাঝে একটি আদিম আদতের আভাস রয়েছে ৷ সম্ভবত শিকারের যুগে অপরিপক্ক মাংস ভক্ষণের সমসাময়িক হবে বাঙালির এ অভ্যেস ৷ অপক্ক মাংস ভক্ষণের পর হজমী হিসেবে পান ব্যবহার করা হতো ৷ আদিম বন্য মানুষ দেখেছে, বড়ো বড়ো আজদাহঅজগর আস্ত জন্তু জানোয়ার গিলে গাছের ছাল ঠুকরিয়ে খেয়েছে ৷ এতে তাদের ধারণা জন্মেছে, বিশেষ বিশেষ গাছের পাতা ও ছালের মধ্যে দারুণ হজমীগুণ রয়েছে যা দ্বারা কাঁচা মাংসও সহজপাচ্য হয় ৷ পানের সাথে সুপারীর সংযোজন প্রাচীন হলেও তা অপেক্ষাকৃত পরের অভিজ্ঞতা ৷

অনার্য দেবতার ভোগ ও বাঙালির অতি প্রিয় ফল কলার কথা এখন থেকে অন্যূন দেড় হাজার বছর পূর্বের বৌদ্ধ ইতিহাসে পাওয়া যায় ৷ ফলটির প্রাচীনত্ব আরও অনেক বেশি ৷ কলা অনার্য ভাষায় আর একটি শব্দ ৷ একথা সম্ভবত সত্য যে, বাংলাদেশে কলার চাষ ভারতবর্ষের অন্য কোন জায়গা থেকে পরবর্তী নয় ৷ বঙ্গের পার্বত্যাঞ্চলে আজও এক প্রকার জংগী কলা আপনা আপনি হতে দেখা যায় ৷ তা এ কথাই প্রমাণ করে যে, কোন এক অনির্ণেয় অতীতে বাংলাদেশের বনে জংগলে কলা জন্মিত ৷

বাংলদেশের কৃষকদের মাঝে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে -

“গাছের পাতা খেয়ে পোকা,

ঢেলে দেয় সোনার টাকা ৷”

রেশমের চাষ সম্পর্কে এ-প্রবাদ ৷ ময়মনসিংহ গীতিকায় পাটের শাড়ির উল্লেখ আছে ৷ প্রাচীন বিবর্তিত পাটের শাড়ি মানে রেশমি শাড়ি ৷ শব্দটি মূলত আসামী ৷ আসামী ভাষায় পাট মানে রেশম ৷ বহুকাল পূর্বেই বাংলার রেশমি বস্ত্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও পাশ্চাত্য জগতে রপ্তানি হতো বলে জানা যায় ৷ মালদহ, মুর্শিদাবাদ, রাজাশাহী, বগুড়া ও বীরভূম জেলায় অতি প্রাচীনকাল হতেই ব্যাপক আকারে রেশমের চাষ হতো ৷ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন পর্যন্ত বাংলাদেশে রেশমের চাষ পুরোদমে হতো ৷ অতঃপর ইংরেজদের কৃষি ও বাণিজ্যনীতির ফলে আস্তে আস্তে তা ক্ষয় পেতে থাকে ৷

দশম শতাব্দিতে ঢাকা, সোনারগাঁও, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ নগর ও বন্দর হতে পট্টবস্ত্র রপ্তানীর ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় ৷ তৎপূর্বে, ভারতের অন্যত্র রেশমের চাষ প্রায় অপরিজ্ঞাতই ছিল ৷ তাতে মনে হয়, ভারত উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম রেশমের চাষ হয় ৷ কিন্তু তা কত প্রাচীন, নির্ধারণ করা কঠিন ৷ জাপানের একটি কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, যে কোন এক ভারতীয় রাজকন্যা দ্বারা জাপানে সর্বপ্রথম রেশমকীট নীত হয়েছিল ৷ জাপানে রেশমের চাষ শুরু ৪৭২ সালে হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় ৷ সুতরাং এ দেশে রেশমের চাষ তৎপূর্বেও হবে, অনেকের মতে চীন দেশেই রেশমের আদি জন্মস্থান ৷ এখন থেকে অন্যূন সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে সম্রাট হোয়ান্তির আমলে চীন দেশে রেশমকীট পালন প্রথা প্রচলিত ছিল এবং অন্যূন সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে রেশম সূত্র ইউরোপে রপ্তানি হতো এবং তা ইউরোপের সম্রাটের নিকট সোনার ওজনে বিক্রি হতো ৷ রোমের রাজপরিবারে রেশমী বস্ত্রের খুব সমাদর ছিল ৷ বহু শতাব্দি যাবৎ রেশমে চীনের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল ৷ রেশম শিল্পে চীন আজও জগৎবিখ্যাত ৷ আরব্য বণিকদের দ্বারাই চীন থেকে সর্বপ্রথম রেশম-কীট ইউরোপ ও আফ্রিকায় নীত হয় ৷ অপর একটি কিংবদন্তী আছে যে, একজন চীনা রাজকুমারী দ্বারা এদেশে সর্বপ্রথম রেশম-কীট আনীত হয়েছিল ৷ এসব গল্পগুজব এদেশের রেশমের চাষ সম্পর্কে প্রাচীনত্ব জ্ঞাপন করে ৷ এদেশে রেশমশিল্প যে অতিশয় প্রাচীন ছিল তা বুঝা যায়, মহাকবি কালিদাসের অমরকাব্য ‘শকুন্তলা’য় ‘চীনাংসুক’ শব্দটির উল্লেখ দেখে; চীনাংসুক মানে রেশম ৷ সম্ভবত শব্দটি চীন দেশের সঙ্গে রেশমের সম্পর্ক জ্ঞাপকও ৷ রামায়ণ মহাভারত এবং মনুসংহিতায় কৌষিক বস্ত্রের উল্লেখ আছে ৷ বাংলাদেশে পাটের আঁশকে আজও কোষ বলা হয় ৷ সম্ভবত বাঙালিরা রেশমের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে পাটের আঁশকেও কোষ বলতে অভ্যস্ত হয়েছিল ৷ মোট কথা, বাংলাদেশে রেশম চাষের সময় সঠিকভাবে জানা না গেলেও তার চাষ যে এদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই চালু হয়েছিল, সে বুঝাতে অসুবিধে হয় না ৷

বাংলাদেশে তুলা চাষেরও ইতিহাস এবং ঐতিহ্য প্রাচীন ৷ কার্পাস শব্দটিই একটি অনার্য শব্দ ৷ আর্যদের আগমনের বহু পূর্বেই এদেশে কার্পাসের চাষ ও ব্যবহার হতো ৷ বাংলাদেশের বাইরে ভারতের বিভিন্ন স্থানেও ব্যপকভাবে তুলাচাষ হতো ৷ খ্রিস্টপূর্ব যুগের গ্রিক ইতিহাসবেত্তা হিরোডোটাস লিখেছেন, ভারতবর্যে এক আশ্চর্য উদ্ভিদ আছে, যার ফল থেকে পশম উৎপন্ন হয় ৷ তা তুলার কাই বলা হয়েছিল ৷ সে যুগের আও দুইজন লেখকের গ্রন্থে ভারতবর্যে কার্পাস চাষের বিস্তৃত বিবরণ আছে ৷ যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখন বাংলাদেশ, ভারত, ইরান এবং চীন দেশেই শুধু তুলা উৎপন্ন হতো ৷ তখন থেকেই বাংলাদেশ ও দক্ষিণাত্যে মসলিন প্রস্তুত হতো জানা যায় ৷

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে গারো, বাংগী ও ব্রাহ্মণী এই তিন প্রকার তুলা চাষ হতো ৷ গারো পাহাড় ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলে গারো তুলা উৎপন্ন হতো ৷ এখনও সেখানে এই তুলার চাষ হয় ৷ বঙ্গ দেশের সর্বত্রই যে তুলার চাষ হতো তার নাম ছিল বাঙ্গী তুলা ৷ বঙ্গ শব্দ থেকে বাঙ্গী শব্দের উৎপত্তি ৷ এ তুলা দিয়েই জগৎবিখ্যাত ঢাকাই মসলিন প্রস্তুত হতো ৷ এই তুলার সূত্র দ্বারা প্রস্তুত তিন দঙ্গী যজ্ঞোপবতী একটি ছোট এলাচির খোষার ভিতরে সামলানো যেতো ৷ প্রতিটি গৃহস্থের বাড়িতেই এর দু-চারটি চারা দেখা যেতো ৷ নিজস্ব উৎপাদিত বঙ্গী তুলা পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট তুলারূপে বিবেচিত হতো ৷ ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, পাবনা, চন্দননগর ও শান্তিপুরে প্রচুর পরিমাণে কাপড় প্রস্তুত হতো ৷ ময়নামতি, ঢাকা, টাঙ্গাইল ও পাবনায় আজও সে ঐতিহ্যের রেশ বিদ্যমান ৷ প্রাচীনকালে কিশোরগঞ্জ তাঞ্জেব নামে এক প্রকার কাপড় প্রস্তুত হতো ৷ উল্লেখ্য যে, ইউরোপে তখনও পশম ও লিনের কাপড় ছাড়া কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হতো না এবং রাজা মহারাজা ছাড়া তুলাবস্ত্র পরিধানের স্বপ্নও কেউ দেখতো না ৷ আরও পরবর্তীকালে, বাংলাদেশের তুলাবস্ত্র সংগ্রহ করার জন্যে বাংলাদেশ নানাস্থানে ইংরেজ বণিকগণ কুঠী স্থাপন করেছিল ৷

উপরে যে দুই জাতের কার্পোসের কথা বলা হলো, তার গাছ দুই তিন বছর স্থায়ী হতো ৷ কিন্তু তৃতীয় জাত ব্রাহ্মণী তুলার এক-একটি গাছ দশ-বারো বছর পর্যন্ত বারো মাসই ফসল দিত ৷ গৃহস্থ মহিলাগণ সে তুলা হতে চড়কা দ্বারা সূতা প্রস্তুত করে জুগী, তাঁতী ও জোলাদ্বারা ‘আজুরার’ (পরিশ্রমিক) বিনিময়ে কাপড় প্রস্তুত করে এনে পরিবারের চাহিদা মেটাতেন ৷ তুলা হতে বীজ ছাড়াবার জন্যে মহিলাগণ কাষ্ঠ নির্মিত ‘কেরকী’ নামক যন্ত্র ব্যবহার করতেন ৷

ইংরেজ আমলে তাদের কৃষি ও বানিজ্যনীতির ফলে বাংলাদেশ হতে তুলার চাষ প্রায় নির্বংশ হয়েছে ৷ আমাদের তথা ভারতবর্ষের কৃষির অবনতির একটি প্রধান কারণ এদেশে শতাব্দী শতাব্দী বছর যাবৎ উপনিবেশিক শাসন ৷ প্রাচীনকাল হতে বাংলাদেশ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণও এখানকার কৃষি অনুকূল আবহাওয়া ও নৈসর্গিক অবস্থা ৷ প্রাচীনকাল থেকে হাল আমল পর্যন্ত, মধ্যপ্রাচ্য হতে দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত, বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে বহু জনস্রোত বাংলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছে ৷ এভাবে, একদিকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে বাঙালি বহুযৌগিক শঙ্কর জাতিতে পরিণত হয়েছে ৷ সপ্তম খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই সমগ্র বাংলাদেশে বাঙালির জাতীয় পেশা হয়ে উঠে গৃহস্থি এবং জনসংখ্যা ও বিরাট আকার ধারণ করে ৷ তার জের বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ৷ সম্রাট আকবরের আমলে অনুষ্ঠিত মাথাগন্তিতে দেখা যায়, সমগ্র মোঘল সাম্রাজের লোকসংখ্যা যখন সাড়ে তিন কোটি, তখন একমাত্র সুবে বাংলার লোক সংখ্যাই ছিলো দেড় কোটি ৷

বেদ-উপনিষদের পরে, এখন থেকে অন্যূন দু’হাজার বছর পূর্বে, সে কালের অদ্বিতীয় মহাপণ্ডিত চানক্যের শ্লোকেও কৃষির মহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে, যেমন, “যে কৃষকের ঘরে অন্নভাব নেই, ধনধান্যে ভাণ্ডার ভরপুর এবং স্বামীস্ত্রীতে কলহ নেই, সেখানে লক্ষী বিরাজ করে ৷” ডাক ও খনার বচনের মতো ঘাঘ, ‘টংক’ ও ‘বড্ডরী’ রচিত কৃষি প্রবাদ সমগ্র উত্তর বিহার, উত্তর প্রবেশ ও রাজস্থানে স্থানীয় প্রাচীন ভাষায় শতাব্দি শতাব্দি-কাল যাবৎ প্রচলিত আছে ৷ দক্ষিণ ভারতের সব প্রাদেশিক ভাষাগুলোতেই সহস্র সহস্র কৃষি প্রবাদ পরিলক্ষিত হয় ৷ সেগুলো এত প্রাচীন যে, তার বয়স নির্ধারণ করাও অত্যন্ত কঠিন ৷ শুধু তেলেগু ভাষাতেই অন্তত দুহাজার কৃষি প্রবাদ আজও বর্তমান ৷ এসব প্রবাদ সংগ্রহ সম্প্রতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ৷ তেলেগু ভাষায় এগুলোর নাম ‘ব্যবসায় সামেতলু’ ৷ ‘ব্যবসায়’ মানে কৃষি ৷ শব্দটি সম্ভবত পেশা অর্থে বাংলা ‘ব্যবসা’ শব্দের সমগোত্র ৷

সম্ভবত দক্ষিণ ভারতে, এককালে পেশা বলতে একমাত্র কৃষিকেই বুঝতো ৷ তা তদঞ্চলে কৃষির সুপ্রাচীনতার লক্ষণ ৷ পাঞ্জাবী ভাষায় প্রচুর সংখ্যক কৃষি প্রবাদ আজও প্রচলিত দেখা যায় ৷ ১৯২০ সালে লাহোর থেকে পাঞ্জাবী ভাষায় সানুবাদ একটি কৃষি প্রবাদ সংগ্রহ ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে ৷ সংগ্রাহক অবসরপ্রাপ্ত প্রকোশলী রায় বাহাদুর গংগারাম ৷ ডাক পুরুষের বচন আসামী ভাষায়ও আছে এবং আসামীরা তা তাদের নিজস্ব বলে দাবি করে ৷ ১৮৯০ সালে দিল্লী থেকে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত পাঞ্জাবী কৃষি প্রবাদ আর ম্যাকোনাচি কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল ৷ সিন্দী ভাষাতেও স্বল্প সংখ্যক কৃষি প্রবাদ মানুষের মুখে মুখে আজও প্রচলিত আছে ৷

বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে, মুসলিম যুগ পর্যন্ত শ্লোকে ছড়ায়, প্রবাদ প্রবচনে ও কাব্যেমহাকাব্যে কৃষির যে মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিধৃত হয়ে আছে, তাতে কৃষির প্রতি মানুষের মূল্যবোধ ও আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং একটি কৃষি অভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ ফলে, কৃষির প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয় ৷

মহা পণ্ডিত চাণক্য বংশ পরম্পনায় কৃষক পরিবারভুক্ত ছিলেন বে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ৷ কৃষির এই আভিজাত্য মাত্র সেদিন পর্যন্ত স্বীকৃত ছিল ৷ খনার বচনের আরও পরে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী কবি কংকণ মুকুন্দরাম বিখ্যাত চণ্ডীমংগল কাব্যে তাঁর নিজের সম্পর্কে লিখেছেন-

সকল নতুন শস্য অগ্রহায়ন মাসে ৷

ধান চালু যুগ মাস পুরিব আওয়াসে ৷৷

বাজারে কহিয়া দিব শতেক খামার ৷

ধান্য চালু সরিষাতে পুরিব হামার ৷৷

ধন্য অগ্রহায়ণ মাস ধন্য অগ্রহায়ণ মাস ৷

বিফল জনম তার নাহি যার চাষ ৷৷

অভিজাত বংশোদ্ভূত কবি নিজের বংশ-পরিচয় দিতে বলেছেন-

সহর সেলিমাবাজ – তাহাতে সজ্জন রাজ

নিবসে নিযোগী গোপী নাথ

তাহার তালুকে বসি – দামুন্যায় চাষ চষি ৷

নিবাস পুরুষ ছয়-সাত ৷

কৃষি কত অভিজাত্য পেশা ছিল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘চণ্ডীমংগল’ কাব্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভিব্যক্ত ৷ উল্লেখ্য, মুকুন্দরাম এখন থেকে পাঁচ শতাধিক বছর পূর্বের কবি ৷ কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে মুসলিম আমল পর্যন্ত ধন-ধান্যে ভরা অগ্রহায়ণ মাসটিই ছিল বাঙালির বছর গণনার প্রথম মাস ৷ ফসলের সঙ্গে মিল রেখেই বাংলা সালের হিসেব ৷ এ জন্যই বাংলা সালকে ফসলী সাল বলা হতো ৷ [৪] এসব কৃষি-কৃষ্টিরই অভিব্যক্তি ৷

ঋণঃ

[১] সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাকূলে ফারাক্কার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে বাঙালি সভ্যতার প্রাচীনত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৷ অনুরূপ আরও কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সম্প্রতি বাংলাদেশে ঘটেছে ৷

[২] বৌদ্ধ গান থেকে শুরু করে বহু কাব্যে নৌকা, খেয়া, সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায় ৷

[৩] প্রাচীন বাংলা কাব্যে প্রায় দু’শ প্রকার ধানের নাম পাওয়া যায় যেগুলো আজ অপরিচিত ৷ ধানের খেতে যে সব আগাছা জন্মিত বলে জানা যায়, সে সব শব্দাদি বাংলা ভাষায় আজ আর দৃষ্ট হয় না ৷ তা ধান চাষের প্রাচীনত্ব জ্ঞাপক ৷ বর্তমানে ভারতবর্ষে দশ সহস্রাধিক প্রকার ধান বর্তমান ৷

[৪] আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী ৷

সাফাইঃ

০ ফোকলোর-লোকসংস্কৃতির কথকতা- সম্পা. ড আনোয়ারুল করীম ৷

০ ধান খেতে মানুষ – এস এম সুলতান ৷

সর্বশেষ এডিট : ০৭ ই ডিসেম্বর, ২০১৫ রাত ২:০৮

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।