সীমান্ত শহরে কাটানো আমার কৈশোরবেলায় পরিচিতবলয়ের অনেকেই ‘রিফুজি’ হিসেবে পরিচিত ছিলো। এই পরিচয়ের সুলুক সন্ধান করাটা আমাদের কিশোরদের কাছে দরকারি মনে হয়নি সে সময়। বড়দের মনোভাব কেমন ছিলো, বলতে পারবো না কিন্তু ‘রিফুজি’ শব্দের প্রয়োগের মধ্যেই এক ধরনের শ্রেণীকরণ ছিলো। এটা মেনে নিয়ে এ দেশের জল-হাওয়ায় বড় হলেও ভারত থেকে আসা এই মানুষদের প্রথম বা দ্বিতীয় প্রজন্ম মনের ভেতরে বয়ে বেরিয়েছি এক দগদগে ঘা; যার শুরু হয়েছিলো সাতচল্লিশের দেশভাগের পর থেকে।

আমরা যারা এ মাটিতেই সাত পুরুষ ধরে আছি, তারা আসলে বুঝতেই পারবো না ঠিক কি ধরণের এক দুর্বোধ্য কষ্ট তাঁরা বয়ে চলেছেন অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে। অনেক পরে এসে এ ধরনের তারকাচিহ্নিত একটা পরিবারের মেয়ের সাথে যখন আমার বিয়ে হলো, তাঁদের কথায়, গল্পে আমি একটু একটু বুঝতে পারতাম সে হাহাকার।

ঊনিশশ সাতচল্লিশ এভাবেই বিপুলসংখ্যক মানুষকে শিকড়হীন করে দিয়েছে, নিজের জন্মভূমীকে করে দিয়েছে এক নীলস্মৃতি। যদিও তাসলিমা নাসরিন ‘অস্বীকার’ কবিতায় বলছেন- সাতচল্লিশ শব্দটিকে আমি রবার দিয়ে মুছে ফেলতে চাই/ সাতচল্লিশের কালিকে আমি জল সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতে চাই/ সাতচল্লিশ নামের কাঁটা গলায় বিঁধছে, এই কাঁটা আমি গিলতে চাই না....। কিন্তু ভারতবর্ষ জুড়ে ছেচল্লিশের জাতিগত দাঙ্গাসহ রাজনৈতিক বিবিধ প্রেক্ষাপটে বিভক্তিকরণ অনেকটা অনিবার্যই হয়ে পড়েছিলো বলেই মনে হয়।

আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য দেশভাগ হয়ে যাওয়াটা ইতিবাচক হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। তানভীর মোকাম্মেল তার প্রামাণ্যচিত্র সীমান্তরেখা ১৯৪৭- এ বলেছেন দেশভাগ না হলে পূর্ববাংলার মানুষের জীবনযাত্রা কেমন হতো তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদের মুসলিমদের দেখলে।

এই দেশভাগের বিষয়ে জানতে গিয়ে একটা তথ্য দেখে রীতিমত আঁতকে উঠলাম! আরেকটু হলেই আমাকেও আজ হয় আমার বউয়ের মতই রিফুজি পরিবারের ছেলে হিসেবেই বেড়ে উঠতে হতো, না হয় ভারতীয় হতে হতো!! র্যাডক্লিফের প্রথম পরিকল্পনায় মুসলীম সংখ্যাগরীষ্ঠ মুর্শিদাবাদ পূর্বপাকিস্তানের সংগে এবং হিন্দু সংখ্যাগরীষ্ট খুলনা অঞ্চল পশ্চিম বাংলার সাথে যুক্ত ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে সে পরিকল্পনা সংশোধন করা হয় এবং খুলনাকে পূর্ব পাকিস্তান এবং মুর্শিদাবাদকে পশ্চিম বাংলার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। তাই উপরোক্ত কোনটি হওয়া থেকে আমি বেঁচে গিয়েছি।

আমার কানের পাশ গিয়ে গুলি চলে গেলেও বাঁচতে পারেনি সিলেটের লাগোয়া করিমগঞ্জ।

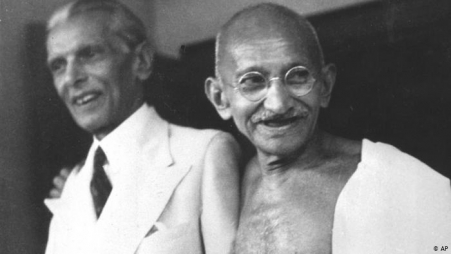

সাতচল্লিশে ইংরেজ রাজের নিয়োগকৃত এই আইনজীবি, সিরিল র্যাডক্লিফ এই দেশকে ভাগ করার জন্য আসেন এবং মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই ভারতবর্ষকে ভাগ করে ফেলেন। এই দূরহ কাজ তিনি মোটামুটি ভালোভাবেই সম্পাদন করলেও সমস্যা সৃষ্টি হয় পাঞ্জাব প্রদেশ ও বাংলা প্রেসিডেন্সীকে নিয়ে; কারণ এ দুই যায়গাতে হিন্দু মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় সমান ছিলো। ফলে একই ভাষাভাষী হওয়া সত্বেও এই দুই এলাকাকে ভাগ করতে হয়।

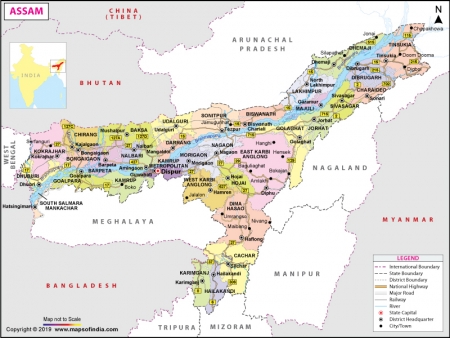

সে হিসেবে আসামের অংশ সিলেট বা করিমগঞ্জ পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মুসলীম প্রধান এলাকা হওয়ায় এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সমর্থনে এই এলাকার মানুষ পাকিস্তানে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সাতচল্লিশের মধ্য আগস্টে সিলেট ও করিমগঞ্জের মানুষ তাই পাকিস্তানি পতাকা উঠিয়ে দেয়। যেহেতু ভারত ভাগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিলো, তাই আসামের একটা অংশ সিলেট ও করিমগঞ্জ পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত হতে চাওয়াটা একটা ব্যতিক্রমী সমস্যা হিসেবে দাড়িয়ে যায়, যা শেষ পর্যন্ত গণভোটের মধ্য দিয়ে নিরসন হয়।

১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই গণভোট হয়। বঙ্গবন্ধুসহ সেসময়ের মুসলীমলীগের নেতারা প্রায় ৫০০ কর্মী নিয়ে সে সময় ভেটের জন্য সিলেট এসেছিলেন। এই ভোটে ৭৭ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছিলো। যার ভেতরে প্রায় ৫৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতে সিলেট ও করিমগঞ্জের মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু গণভোটের রায় না মেনে করিমগঞ্জকে ভারতের সাথে যুক্ত করে দেন র্যাডক্লিফ। যদিও অন্য এক যায়গায় দেখা গেছে যে গণভোটের আগে ১৮ আগস্টেই এটা পয়েন্ট অব রেজুলেশন হিসেবে যুক্ত করা হয়েছিলো যে, গণভোটে যদি সমগ্র সিলেট পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ও, তবু বাফার জোন হিসেবে ত্রিপুরার সাথে আসাম তথা বাকি ভারতের মসৃণ যোগাযোগ রক্ষার খাতিরে করিমগঞ্জ ভারতের অংশ হবে। এ কারণে আগস্টের ১৪ থেকে ১৭ পর্যন্ত করিমগঞ্জে পাকিস্তানের পতাকা উড়লেও ১৮ তারিখে আবার ভারতের পতাকা উড্ডীন করা হয়।

এখানে একটা বিষয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। শত বছর ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে এমন কোন সম্প্রদায়কে একটা লাইন টেনে বিভক্ত করা যেতোনা এবং র্যাডক্লিফ নিজেও জানতেন যে এটা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছিলো ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার কয়েকদিন পর। এতে করে অসংখ্য মানুষ স্বাধীনতার আনন্দ উদযাপন শুরু করে দিলেও তারা নিজেরাই জানতোনা যে তারা ঠিক কোন দেশের অধিবাসী হতে যাচ্ছেন। এ কারণে ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় এলাকাভিত্তিক সমর্থনের ভিত্তিতে দু দেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিলো। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বশিরহাটেও প্রথম দুদিন পাকিস্তানি পতাকা উড়েছিলো।

কলকাতার পেটের ভেতরে থেকে বশিরহাটের পাকিস্তানে যুক্ত হওয়া সম্ভব ছিলো না, উচিৎও ছিলো না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জ হতে পারতো আমাদেরই অংশ, যৌক্তিকও ছিলো সেটাই যেহেতু গণভোটের মাধ্যমে তাঁরা সে রায়ই দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য করিমগঞ্জের, যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়ে তারা যুক্ত হতে পারেনি আমাদের সাথে, ধরে রাখতে পারেনি ভাষার স্বকীয়তা। অনেকেই হয়তো জানেন না যে ১৯৬১ সালে আসামে রাজ্যভাষা হিসেবে অসমীয়াকে চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে বাংলাভাষীরা আন্দোলন করেছিলো, যে আন্দোলনে ১১জন শহিদও হয়েছিলেন।

একবার জকিগঞ্জ গিয়ে কুশিয়ারা নদীর এ পাড়ে দাড়িয়ে ওপাড়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মন খুব আদ্র হয়ে উঠেছিলো।

আমাদের ভাষা আন্দোলনের সাথে আসামের বাংলাভাষীদের ভাষা আন্দোলনের অত্যন্ত মিল রয়েছে। ওরাও শহিদ হয়েছে। এই তথ্যটি আমাদের দেশের অনেকেরই অজানা। তাই সবার জানার সুবিধার্থে ব্লগার রাকু হাসান নিচের মন্তব্য ঘরে সুন্দর করে সে ইতিহাসের সারসংক্ষেপ বলেছেন, এখানে সেটা আমি জুড়ে দিচ্ছি।

রফিক-সালামদের সাথে আসামের বাংলা ভাষাবাসীদের যেন এক আত্মীক সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে দিনটি বাঙালিদের জন্য অবশ্যই স্মরণীয়। ভাষার জন্য একবার প্রাণ দেওয়ার ইতিহাস আমি দেখিনি একমাত্র বাঙালি ছাড়া। সেখানে আমরা দুইবার প্রাণ দিলাম। ইতিহাস হয়তো মনে করেনি বাঙালির কোলঘেঁষে আসামের শিলচর আবারও রক্তস্নান করবে। ঢাকা-টু -শিলচর। দেখেন কিভাবে ইতিহাস মিলে যায়। ১৯৬১ সালে ৩রা মার্চ বিমলা প্রসাদ অসমিয়াকে আসামের রাষ্ট্রভাষার ঘোষণা দেওয়াতেই বাঁধে বিপত্তি। ইতিহাস মনে রাখবে চপলাকান্তকেও। তিনিই নিখিল আসাম বাঙ্গালা ভাষা সম্মেলন আয়োজন করেছিলেন শিলচরে। এই সম্মালেনটিই অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে।

সূত্র: বাংলাপিডিয়া, উইকিপিডিয়া, বিবিসি বাংলা, ডয়েচেভেলে, ইন্ডিয়াটাইমস এবং প্রামাণ্যচিত্র সীমান্তরেখা

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।