ফেইক নিউজ বর্তমান সময়ের একটা বড় সমস্যা। বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য, যেখানে সাংবাদিকদের মধ্যে প্রফেশনালিজম নাই বললেই চলে। ইন্টারনেটে কোন জায়গায় কোন একটা আর্টিকেল পেলেই হল, সেটার সত্যতা যাচাইয়ের কোন দরকার নাই, ছাপিয়ে দেওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা। সাংবাদিক এবং ওয়েব পোর্টালগুলোর অ্যাডমিনদেরই যখন এই অবস্থা, তখন সাধারণ মানুষকে আসলে দোষ দিয়ে খুব একটা লাভ নাই।

তাই এই সিরিজটা শুরু করছি। এখানে বিভিন্ন ফেইক নিউজ, সেটাকে কেন ফেইক নিউজ হিসেবে সন্দেহ করতে হবে, কিভাবে ফ্যাক্ট চেক করতে হবে, এসব বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা আছে। প্রথম কয়েকটা পর্ব বহুল শেয়ারকৃত ডাম্ব ফেইক নিউজ নিয়ে লিখব, যেগুলোর মূল উদ্দেশ্য থাকে লাইক অর্জন। এগুলো পড়লেই বোঝা যায় যে এগুলো ফেইক। কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে আরো জটিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ফেইক নিউজ নিয়ে লেখারও ইচ্ছা আছে, যেগুলোর ফ্যাক্ট চেকিং একটু কঠিন।

আশা করি যারা পড়ছেন, তারাও বিভিন্ন ফেইক নিউজের লিংক দিয়ে সাহায্য করবেন। যেহেতু পোস্টটার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে সচেতন করা, তাই সবার কাছে অনুরোধ রইল, পোস্টটি শেয়ার করে সবাইকে জানিয়ে দিন যেন সবাই ফেইক নিউজের খপ্পর থেকে বাঁচতে পারে

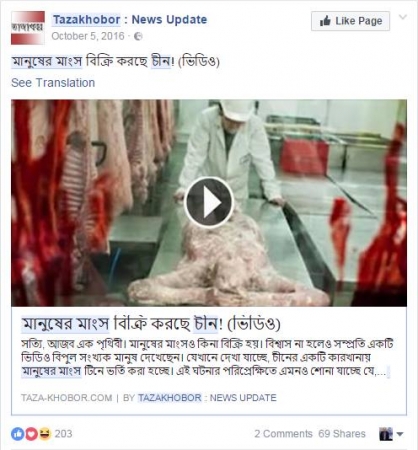

ফ্যাক্ট চেক ১: মানুষের মাংস বিক্রি করছে চীন!

এই নিউজটা এক সময় বেশ ভাইরাল হয়েছিল। খুব কম বাংলা নিউজ সাইট আছে, যারা এই গুজব প্রচার করেনি। এই নিউজ অনুযায়ী চীন নাকি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মানুষের মাংস রপ্তানি করছে।

কেন সন্দেহ করবেন: একবিংশ শতাব্দিতে এসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে ক্যানিবালিজম সম্ভব হলেও বাণিজ্যিকভাবে মানুষের মাংস রপ্তানি করার ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য না।

তাছাড়া যেভাবে প্রমাণ সহ (মানুষের মৃতদেহের ছবি) দেখা যাচ্ছে, তাতে এটা যদি সত্য হয়, তাহলে পুরা দুনিয়া তোলপাড় হয়ে যাওয়ার কথা। বিবিসি, সিএনএন, আল-জাজিরা ছাড়াও দেশীয় সব টিভি চ্যানেলও এটা ব্রেকিং নিউজ হিসেবে প্রচার করার কথা। সেটা না হয়ে শুধুমাত্র অনলাইনে কিছু বাংলা নিউজ সাইটে এই সংবাদ পাওয়া গেলে সেটা সত্য না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

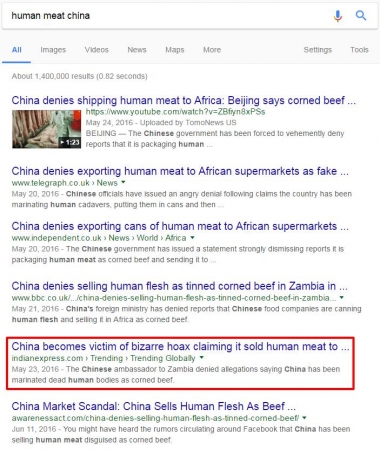

কিভাবে নিশ্চিত হবেন: প্রথমেই গুগল সার্চ করুন। কঠিন কিছু না, গুগলে গিয়ে Human Meat China লিখে সার্চ দিন। প্রথম পাতাতেই দেখবেন সবগুলো লিংক আসছে এরকম - China denies selling human flesh. বিবিসি, টেলিগ্রাফ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো বটেই, বিতর্কিত নিউজসাইট ডেইলিমেইলও দেখবেন লিখেছে যে, চীন মানুষের মাংস রপ্তানির দাবি অস্বীকার করেছে। অর্থাত্ প্রাথমিকভাবে আপনি বুঝতে পারলেন যে, এটা প্রমাণিত কোন সত্য নিউজ না। কিছু একটা অভিযোগ উঠেছিল, কিন্তু চীন সেটা অস্বীকার করেছে।

আরেকটু ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখতে পাবেন একটা শিরোণামে বলছে, China becomes victim of bizarre hoax claiming it sold ... অর্থাত্ এই মানুষের মাংস বিক্রয় করার নিউজটা একটা হোক্স তথা ভুয়া নিউজ। আপনি ইচ্ছে করলে আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য ভেতরে গিয়ে বিস্তারিত পড়তে পারেন, কারণ শিরোণাম এবং ভেতরের বিষয়বস্তু এক নাও হতে পারে।

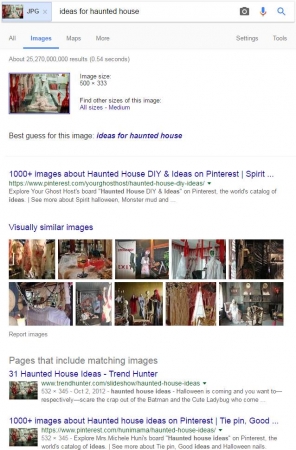

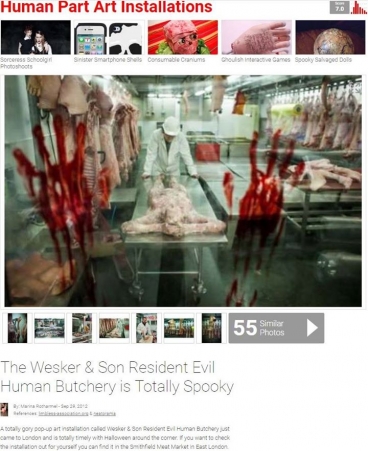

এখন কথা হচ্ছে, নিউজটা যদি সত্য নাই হয়, তাহরে মানুষের লাশ কাটাকাটির ছবিগুলো কোথা থেকে এসেছে? ঠিক ধরেছেন, সম্ভবত ছবিটাও ভুয়া। নিশ্চিত হওয়ার জন্য গুগল ইমেজে গিয়ে ছবিটা সার্চ করুন। এর জন্য প্রথমে ছবিটা সেভ করে নিন। এরপর images.google.com এ গিয়ে সার্চবক্সের পাশে ক্যামেরা আইকনের উপর ক্লিক করে ছবিটা আপলোড করে দিন। তাহলেই গুগল এই জাতীয় ছবি নেটে আর কোথায় কোথায় আছে, সেটা খুঁজে বের করে দিবে।

রেজাল্ট আসার পরেই দেখতে পাবেন গুগল এই ছবিটার নাম সাজেস্ট করছে ideas for haunted house এবং এটা সহ এই জাতীয় আরো হাজার হাজার ছবি দেখাচ্ছে। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কাহিনীটা কী?

বিভিন্ন শো এবং সিনেমার শ্যূটিং এর জন্য থার্ড পার্টি প্রোডাকশন ডিজাইনাররা চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন লোকেশন সেট তৈরি করে। এটা হচ্ছে সেরকমই কোন একটা হরর মুভির সেট, যে সিনেমাতে মানুষ কাটাকাটির দৃশ্য আছে। আর এটাকেই কেউ একজন মানুষের মাংস বিক্রির ভুয়া নিউজের সাথে জুড়ে দিয়ে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিয়েছে।

একটু খুঁজলেই আসল ছবিটা পেয়ে যাবেন, যেটা মূলত রেসিডেন্ট এভিল মুভির সেটের আদলে তৈরি করা হয়েছিল একটি প্রদর্শনীর জন্য। এই পেজের তারিখটা লক্ষ করুন, 2012 সাল। আর চীনের মাংসের নিউজটা ভাইরাল হয়েছিল 2016 সালে। বুঝতেই পারছেন, এটাই আসল ছবি।

শিক্ষা: গুগল সার্চের ফলাফলগুলো যদি লক্ষ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন ইংলিশ সাইটগুলোর মধ্যে যেগুলো বিখ্যাত, যেমন মিরর, টেলিগ্রাফ, বিবিসি, তারা সবাই সঠিকভাবে নিউজ করেছে (অর্থাত্ গুজব ছড়িয়েছে এবং চীন অস্বীকার করেছে) এবং শিরোণামও সঠিকভাবেই দিয়েছে। কিন্তু এর বাইরে অপরিচিত কিছু সাইট ভেতরে সঠিক নিউজ করলেও শিরোণাম এমনভাবে দিয়েছে, যাতে মনে হয় চীন সত্যিই মানুষের মাংস রপ্তানি করেছে।

উল্টোদিকে বাংলায় সার্চ করে দেখুন, জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেল থেকে শুরু করে প্রায় কেউই সঠিক নিউজ দেয় নি। আর শিরোণাম কেউই সঠিকভাবে দেয় নি। এই তালিকায় আছে এনটিভি, এটিএননিউজ, চ্যানেল আই, বাংলাদেশ প্রতিদিন, কালের কণ্ঠ, আমাদের সময়, তাজাখবর, আমাদের কণ্ঠস্বর, সময়ের কন্ঠস্বর সহ হাজার হাজার অনলাইন পত্রিকা। এরমধ্যে একমাত্র বিডিনিউজ24কে দেখলাম বিবিসির বরাত দিয়ে সঠিক শিরোণাম দিয়েছে।

সুতরাং এই ফেইক নিউজ এবং এর ফ্যাক্ট চেক থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি:

১। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত পত্রিকা বা টিভি চ্যানেল ছাড়া অন্যান্য অপরিচিত অনলাইন সাইটের শিরোণাম বিভ্রান্তিমূলক হতে পারে। সেগুলো বিশ্বাস না করাই ভালো।

২। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নাম না জানা অনলাইন 24.com টাইপের সাইটের সাথে গুজব ছড়ানোর ব্যাপারে জাতীয় দৈনিক বা টিভি চ্যানেলগুলোর ওয়েবসাইট বা ফেসবুক পেজের খুব বেশি পার্থক্য নাই। অল্প কিছু স্বনামধন্য পত্রিকা এবং সাইট বাদে অধিকাংশই গুজব ছড়ায় বা বিভ্রান্তিমূলক শিরোণাম ব্যবহার করে।

৩। আন্তর্জাতিক নিউজের ক্ষেত্রে বাংলা পত্রিকা যত বিখ্যাতই হোক, তার নিউজ শেয়ার করার আগে গুগলে চেক করে নেওয়া ভালো।

শুধু শিরোণাম দেখেই বিভ্রান্ত হওয়া বা তাড়াতাড়ি করে শেয়ার দেওয়ার দরকার নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শিরোণাম সাথে ভেতরের নিউজের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ফ্যাক্ট নিউজের ২য় পর্ব (সৌদি মুফতির স্ত্রীকে কেটে খাওয়ার ফতোয়া) সম্পর্কে পড়তে পারেন এখান থেকে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।