শিকারী সমাজ থেকে দাসব্যবস্থার সমাজ সেখান থেকে সামন্তসমাজ এই হচ্ছে মানুষের ইতিহাসের বেশীরভাগ সময়। সামন্ত সমাজে রাষ্ট্র সরাসরি ধর্মের অধীনে আসে। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে প্রার্থনাগার খুব জরুরি ভুমিকা পালন করতে থাকে। এই সময়টাই কিন্তু মানবেতিহাসের দীর্ঘতম সময়। মানুষে মানুষে যোগাযোগ, উৎপাদন বন্টন সবই সীমিত পর্যায়ে ছিল। সামাজিক অসমতা ছিল। লোভও ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদের মতো বড় দাগে ছিল না। সেইসময়কার সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে ধর্ম। ধর্মের মাধ্যমে নৈতিকতা শক্তিশালী হয়েছে। তখনকার সমাজনিয়ন্ত্রকরা নিজেরা বিশ্বাস করে অনুশীলন করে একেকটা ধর্মমত গ্রহণ করেছেন। ধর্মের পথে চলা না চলা নিয়ে হয়ে গেছে যুদ্ধের পরে যুদ্ধ। ধর্মমতের সংঘর্ষেও যুদ্ধ হয়েছে অনেক। তবে সবার উপরে একটা কথাই ছিল। সেটা হচ্ছে যত যুদ্ধই হোক যত রাজনীতিই হোক, রাজা শেষ পর্যন্ত ধর্মের অধীন। কোন না কোনভাবে ধর্মের পথে তাকে থাকতে হবে।

যে সময়টাকে রেনেসাঁ বলা হয়, সেসময় আসলে ইউরোপে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছিল। বিজ্ঞান বলা ভুল হবে কারণ বিজ্ঞানের চর্চা সেসময় করেছেন মুসলমানেরা। ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বিজ্ঞানের কিছু ধারনাকে ব্যবহার করে ইউরোপে সেসময় উৎপাদন প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আরো মুনাফা। এই বাড়তি মুনাফার ব্যাপারে তখনকার চার্চ বাধা হয়ে দাড়ায়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কথা বলা হলেও আসলে মুনাফাখোরদের চাপেই জন্ম হয় এভাঙ্গেলিকিজমের, তাঁদের চাপেই চার্চ থেকে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র আলাদা হয়। মুনাফা আর প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম একটা আরেকটার পরিপূরক। ম্যাক্স ওয়েবারের "প্রটেস্ট্যান্ট এথিকস অ্যান্ড স্পিরিট অফ ক্যাপিটালিজমে" সেই কথাই বর্ননা করা হয়েছে।

শেষের প্রক্রিয়াটি ঘটেছে খুব দ্রুত এবং প্রচুর রক্তপাতের বিনিময়ে। আর এই ঘটনাটি ঘটেছে শুধুমাত্র ইউরোপে। পৃথিবীর বাকি অংশে কিন্তু ঘটেনি। তারা জানতোও না কাকে বলে রেনেসা কাকে বলে শিল্পবিপ্লব। বেনিয়ারা শোষনের স্বার্থে পৃথিবীর বাকি এলাকায় উপনিবেশ করে সেখানে শোষনের সাথে সাথে নিজেদের অভিজ্ঞতার সমাজবিজ্ঞান গিলিয়ে দিয়ে এসেছে। এতে করে পুঁজির স্বার্থে নাস্তিকতা উৎসাহিত হয়েছে।

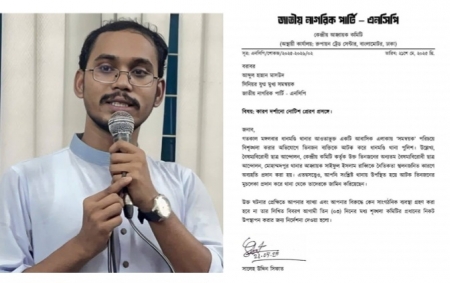

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।