১৯৭০ এর নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের কাজে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকসরকার অস্বীকৃতি জানালে দেশের রাজনীতিসহ সামগ্রিক পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। ১৯৭১-এর শুরু থেকেই পাকসরকার একের পর প্রতিশ্র“তি ভঙ্গ এবং এর প্রতিবাদ করায় ঢাকাসহ সারাদেশের প্রতিবাদী মানুষের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করলে মার্চ মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত কয়েকশত মানুষ নিহত হয়। অন্যদিকে ফেব্র“য়ারির শুরু থেকে বিমান ও জাহাজযোগে বিপুলসংখ্যক সেনা ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম এনে জড়ো করতে থাকে পাকিস্তানী শাসকবর্গ। এতে এদেশের মানুষের আর বুঝতে বাকি থাকেনা যে স্বাধীনতা অর্জনে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া আর বিকল্প নেই। এরই অংশ হিসেবে ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়ে ক্রমান্বয়ে দেশের জেলাশহরগুলোসহ বিভিন্ন মহকুমাতেও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু হয়। ২৩ শে মার্চ নওগাঁর তৎকালীন বার ভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। শুরু হয়ে যায় অঘোষিত স্বাধীনতা সংগ্রাম। মেজর নজমূল তাঁর অধিনস্থ ইপিআর জওয়ান ও অন্যান্য বাঙালি অফিসারদের সহযোগিতায় নওগাঁয় অবস্থানরত অবাঙালি অফিসার ও জওয়ানদের নিরস্ত্র ও বন্দি করেন। একইসঙ্গে বন্দি করেন নওগাঁর তৎকালীন পাঞ্জাবি মহকুমা প্রশাসক নিসারুল হামিদকে। ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্স)-এর নাম বদলে রাখা হয় বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেল্স)। ২৪ মার্চ পার্শ্ববর্তী শান্তাহারে সশস্ত্র অবাঙালি বিহারীরা স্থানীয় বাঙালিদের নিধন করতে প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করলে খবর পেয়ে ইপিআর উইং কমান্ডার মেজর নজমূল হক তাঁর সেকেন্ড ইন কমান্ড ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দিনকে নিয়ে ইপিআর জওয়ান, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে সেদিন রাতেই এক সফল অপারেশন সম্পন্ন করেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার সশস্ত্র বিহারীদের কৌশলে নিরস্ত্র করে স্থানীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও রেলজংশনের মধ্যে বন্দি করে রাখেন। এতে বিহারীদের পূর্বপরিকল্পিত বাঙালি নিধনের চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায়। ২৫ মার্চ যখন ঢাকাসহ সারাদেশে পাকসেনারা অপারেশন সার্চ লাইটের নামে বর্বর গণহত্যা শুরু করে তখন মেজর নজমূল তাঁর নওগাঁকে শত্র“মুক্ত স্বাধীন বাংলার অংশ বলে ঘোষণা করেন। ২৬ মার্চ ভোরবেলা তিনি পাকসেনা কর্তৃক ঢাকাসহ সারাদেশে গণহত্যার কথা জানতে পেরে স্থানীয় বিদ্রোহী জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রতিরোধ-পরিকল্পনা গড়ে তোলেন। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনি সম্বিলিতভাবে বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন : স্থানীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে ছাত্র-কৃষক-শ্রমিকজনতার মধ্য থেকে বেছে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উইং-অস্ত্রাগার থেকে সরিয়ে অন্যত্র সরিয়ে রাখা এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেওয়া, উইং হেডকোয়ার্টারকে অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠা, হেডকোয়ার্টারের চারপাশে ডিফেন্সের ব্যবস্থা করে টহল জোরদার করা, বিভিন্ন ইপিআর উইং এবং পুলিশ-এর খবরাখবর ওয়ারলেসে মনিটরিং, বগুড়াসহ অন্যান্য সড়ক যা দিয়ে পাকসেনারা আগমন করতে পারে সেগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, সমস্ত গাড়ি-বাস-ট্রাক ইত্যাদি রিকুইজশন করা ইত্যাদি।

একইসঙ্গে কমান্ডার নজমূল দুটি ফ্রন্ট চালু করেন, একটি বগুড়ায় যেখানে পাকসেনাদের আর্টিলারি রেজিমেন্টের বেশ কিছু সেনা ছিল এবং অপরটি রাজশাহী শহরে। তাঁর সিদ্ধান্ত মোতাবেক সহকারী কমান্ডার গিয়াস উদ্দিন ২৮ মার্চ তাঁর ইপিআর-আনসার-ছাত্র-জনতার সমন্বয়ে গঠিত দল নিয়ে বগুড়া গমন করেন এবং ২৯ ও ৩০ মার্চ অ্যামবুশের মাধ্যমে ২৩ জন পাকসেনা হত্যা, ৩টি গাড়ি ধ্বংস এবং বিপুল গোলাবারুদ উদ্ধার করেন। একইভাবে ৩০ ও ৩১ মার্চ অ্যামবুশের মাধ্যমে গোপালপুর থেকে রাজশাহী হেডকোয়ার্টারের দিকে পলায়নরত ২৫তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ৩০ জন সেনাকে হত্যা ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেন। ২ এপ্রিল তাঁর বাহিনীর দ্বিমুখী আক্রমণে রাজশাহী ক্যান্টনমেন্টে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হানাদাররা। দিনাজপুরের ধনধনিয়াপাড়ায় ১৮ জুন বড় রকমের এক যুদ্ধের পর ওই এলাকা মেজর নাজমুলের বাহিনীর দখলে আসে। এতে ১৪ জন পাকিস্তানি সেনা মারা যায়।

মেজর নজমূল কর্তৃক গৃহিত এ দ্বিমুখী পরিকল্পনার কারণে পাকসেনারা নওগাঁ থেকে নাটোর হয়ে রাজশাহী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে নাটোর হয়ে রাজশাহী সেনানিবাসে অবরূদ্ধ হয়ে পড়লে পাকবাহিনীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ঢাকা থেকে রাজশাহী অভিমুখে আসা পাকসেনাদের বিশাল বাহিনী ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রের সমুখে টিকতে না পেরে তাঁর বাহিনী নওগাঁ ফিরে আসে। ২২ এপ্রিল যশোর সেনানিবাস থেকে পাকসেনারা উত্তরবঙ্গ অভিযানে নামলে এবং রাজশাহীতে বিমান হামলা শুরু করলে মেজর নজমূল হক তাঁর সহযোদ্ধাদের নিয়ে রাজশাহীর সীমান্ত লাগোয়া ভারতের বালুরঘাটে চলে যান এবং সেখানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ শিবির চালু করেন। আবাস হিসেবে বেছে নেন ক্যাম্পের সন্নিকটে এক গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেড়ার ঘর। পরবর্তীতে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত হয়েও তিনি এ অনাড়ম্বর জীবন-যাপনই অব্যাহত রেখেছেন।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী খঞ্জনপুর ক্যাম্প থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দূরে প্যারিলা ক্যাম্প। প্রাথমিকভাবে ইপিআর জওয়ানরা প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও পরবর্তীতে মেজর নজমূল হক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং ভারতীয় সেনা-কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ভারতীয় সেনাকর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিলিগুড়ি, দেরাদুন, পতিরাম ও রায়গঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে ৩-৪ সপ্তাহের এ সকল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাসহ সারাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ৬ হাজারের বেশি তরুণ যুবক এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রায় ৫ শত মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পরপরই মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয়। এ ক্যাম্প থেকে মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য অপারেশন সম্পন্ন করেন, যেমন- সাপাহার অপারেশন, মধুইল অপারেশন, আগ্রাদ্বিগুন অপারেশন ইত্যাদি। রাজশাহী পুলিশ লাইন যেখানে রাজাকারদের ট্রেনিং হতো- স্বয়ং আক্রমণ করেছেন নাজমুল তার বাহিনী নিয়ে। ২৯ মে হারিতকাডাঙায় এক যুদ্ধে নিজে আক্রমনে লিড দিয়েছেন, ১১ জন মুক্তিযোদ্ধার বিনিময়ে প্রাণ নিয়েছেন ১৮ জন পাকিস্তানীর। দখল করেছেন দুটো ভারী ও চারটি মাঝারি মেশিনগানসহ প্রচুর অস্ত্র।

১৭ ও ১৮ জুন দিনাজপুরের ঠনঠনিয়াপাড়া নামক স্থানে এক কোম্পানী লোকবল নিয়ে শক্তিশালী পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে ১৫ জন পাকসেনা খতম এবং ২০ জনকে আহত করেন। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর পক্ষে শহীদ হন ১ জন এবং আহত হন ২ জন। ৪ ও ৫ জুলাই তাঁর কমান্ডে মুক্তিবাহিনীর একটি দল কাঞ্চন সেতুর ওপর পাকসেনাদের সঙ্গে এক প্রচন্ড সংঘর্ষে লিপ্ত হন। প্রায় আড়াই ঘন্টা যুদ্ধ করেও শক্তিশালী পাকসেনাদের অত্যন্ত সুদৃঢ় এ ঘাঁটি থেকে সরানো যায়নি। তরুণ মেজর নজমূলের কর্মচাঞ্চল্য, সাগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং বীরত্বের প্রতি মুগ্ধ হয়ে মার্কিন পত্রিকা নিউজ ইউক-এর সাংবাদিক মিলার কিউবিক তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন যা একাত্তরের ১০ মে ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মিলান কিউবিক লেখেন, “চলে আসার সময় হক (মেজর নজমূল হক) বললেন, চার মাস পর যদি আবার আসেন, তখন আপনাকে কিছু অ্যাকশন দেখাব। আমার বিশ্বাস, তিনি এটা ঠিকই করতে পারবেন।”

নজমূল হক সবসময়ই মনে করতেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হবে গণযুদ্ধ এবং এজন্যই মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে নিজেকে ছাত্র, কৃষক, ইপিআর ও অন্যান্য সদস্যদের মতো একই পর্যায়ে নির্ণয় করতেন। সত্যিকার অর্থেই সেসময় তিনি মুক্তির প্রবল মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন তাঁর সহযোদ্ধাদের। মেজর নজমূল হকের মতে, 'কারো দয়ায় বা দান-অনুদানে স্বল্প সময়ে দেশ স্বাধীন হলে জাতি স্বল্পমেয়াদী স্বাধীনতার মূল্য বুঝবে না। যে স্বাধীনতা অর্জনে গোটা জাতির স¤পৃক্ততা, জনগণের দীর্ঘমেয়াদী ত্যাগ-তিতীক্ষা, আত্মত্যাগ, দুঃখ-কষ্ট, অশ্র“ বিসর্জন জড়িত থাকবে সেই কষ্টার্জিত ও প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতাই হবে অর্থবহ। এজন্য দীর্ঘমেয়াদী গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে ফসল উৎপাদন করে দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষ এবং শত্র“র মোকাবেলা করে ত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে দেশকে মুক্ত করার জন্য জনগণকে উদ্ধুদ্ধ করতেন মেজর নজমূল হক।

মেজর নাজমুল হকের ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় মুক্তাঞ্চলগুলোতে। মেজর হকের ধ্যান-ধারনা এবং রণকৌশল ও উৎপাদনে আশাব্যঞ্জক সাড়া দিয়ে শাহাপার এলাকার হাজার হাজার কৃষক ক্ষেত-খামারে ফসল উৎপাদনে মনোনিবেশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই। এক্ষেত্রে হকের যুক্তি ছিল- 'আপনারা যদি সবাই জান বাঁচাতে ভারতে পলায়ন করেন, তবে সেক্ষেত্রে এলাকার কৃষিজমি পতিত পড়ে থাকবে। তখন দেখা দেবে খাদ্য সংকট। তাই ভবিষ্যতের স্বার্থে ফসল উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে হবে এবং সেই সাথে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। মেজর হকের এ উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে কৃষক-জনতা তাদের ঘরে তৈরি করা বাংলাদেশের রক্তলাল সবুজ পতাকা উঁচিয়ে কৃষিকাজে লেগে পড়ে।

১২ জুলাই ১৯৭১ আনুষ্ঠানিকভাবে ৭ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব সঁপা হয় নাজমুল হককে। তরঙ্গপুরকে সদরদপ্তর বানিয়ে তার ওপর ভার পড়ে রাজশাহী-পাবনা-বগুড়া ও দিনাজপুরের দক্ষিনাঞ্চল শত্র“মুক্ত করার। এর আগে সেক্টর কমান্ডারদের অধিবেশনে নাজমুল নজর কাড়েন দুটো বিশেষ সিদ্ধান্তের উপর জোর দিয়ে : মুক্তিযোদ্ধাদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা এবং সেনা-ইপিআর-পুলিশ নির্বিশেষে অস্ত্রের একত্রিকরণ।

সীমান্ত-লাগোয়া এ প্যারিলা ক্যাম্প বিভিন্ন কারণে পাকবাহিনীর কাছে অত্যন্ত আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ালে পাকসেনারা ১০ থেকে ১২ বার এ ক্যাম্প ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ পরিচালনা করে এবং প্রতিবারই মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহিসকতা ও বীরত্বের কাছে পরাভূত হয়। মেজর নজমূল এঁর ওপর ভার ছিল ক্যাম্পের প্রশাসন ও ইন্সট্রাকশনের। তবে তিনি তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠিত প্যারিলা ক্যাম্প ছাড়াও নিকটবর্তী অন্যান্য ক্যাম্পে নিয়মিত পরিদর্শন করতেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করতেন। গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধের কলাকৌশল কেবল নয়, মুুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অক্ষুন্ন রাখতেও তিনি বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক বক্তব্য প্রদান করতেন। নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, যুদ্ধরসদ, খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি সকল বিষয় নিয়ে নিজেকে সবসময় ব্যস্ত রাখলেও সময় সুযোগ পেলে গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে নিজেই মটর শেল বহন করে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে জানা যায়- তিনি যুদ্ধচলাকালের পুরোটা সময় কখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমানোর সুযোগ থেকেও নিজেকে বঞ্চিত রেখেছেন। তাঁর গভীর দেশপ্রেম ও উপস্থিত বুুদ্ধিমত্তা সহযোদ্ধাদের আকৃষ্ট করলেও দেশের স্বার্থ নিয়ে মাঝেমধ্যেই কোনো কোনো সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ এবং ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মনোমালিন্য হতো। ভারতের সেনা-গোয়েন্দা শাখার আপত্তির কারণে যুদ্ধের এক পর্যায়ে তাঁকে সেক্টর কমান্ডারের পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে স্টান্ড-বাই ও স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টে নিযুক্ত করা হয়। তবুও কোনো হতাশা বা আক্ষেপের কাছে নিজেকে সঁপে না দিয়ে তিনি দেশের স্বার্থে নিজের অর্পিত দায়িত্বের পাশাপাশি অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন। এভাবেই ৭ নং সেক্টরের প্রায় ৯০ ভাগ দায়িত্ব তিনি সম্পন্ন করেছেন বলে দাবি করেন তাঁর সহযোদ্ধাগণ। কিন্তু ইতিহাসের এক নির্মম পরিহাস- মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিণতির প্রাক্কালে সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখে শিলিগুড়িতে মিত্রবাহিনীর সঙ্গে কনফারেন্স শেষে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় না-ফেরার দেশে চলে যান মেজর নজমূল হক। এ মর্মান্তিক দুঃসংবাদে সকল ৭নংসহ সকল সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ যোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ-সংগঠক এবং সীমান্ত শিবিরগুলোতে অবস্থানরত প্রশিক্ষণরত তরুণ-যুবকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ ও সেক্টরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে গোসলসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য তরঙ্গপুর (৭ নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার) সার্কিট হাউসে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের প্রশাসন নিতান্ত ধর্মীয় সংস্কারের কারণে কোনোভাবেই মেজর নজমূল হকের মরদেহ সার্কিট হাউসে নিতে দেবেনা বলে জানায়। মেজর নজমূলকে এ ধরনের অমর্যাদা প্রদর্শন মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ-সংগঠকদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। অতপর : বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঐতিহাসিক ছোট সোনামসজিদ প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় সম্মানের মধ্য দিয়ে সমাহিত করা হয়, যেখানে পরবর্তী ১৪ ডিসেম্বর মেজর নজমূলের সাবসেক্টর কমান্ডার শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরকেও সমাহিত করা হয়। বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন মেজর নাজমুল হকের খুবই ঘনিষ্ঠ ও অনুসারী। তাঁর আশা ছিল যুদ্ধে মৃত্যু হলে তাঁকে যেন প্রিয় নজমুল হকের পাশে শায়িত করা হয়। সহযোদ্ধারা তাঁর কথা রেখেছেন।

অথচ যে রাতে তার মৃত্যু হয় সেদিন ফিরে ১ হাজার ৮০০ জনের গেরিলা দলকে ব্রিফিং দেওয়ার কথা ছিলো তার। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় সেনা সদরের জরুরী তলবে মালদহ গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তাঁর ম্যাপ রিডিংয়ে মুগ্ধ ভারতীয় জেনারেল মোহনলাল বলেছিলেন- নাজমুল গো এহেড, আই এম উইথ ইউ। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ আর হয়নি মেজর নজমূল হকের। অন্যদিকে, মুক্তিযুদ্ধকালে সম্মুখযুদ্ধ, গেরিলাযুদ্ধ, প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অনেকগুলো অসামান্য সফলতার জনক হয়েও, এমনকি দায়িত্বরত থাকা অবস্থাতে মৃত্যুবরণ করার পরেও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে একমাত্র সেক্টর কমান্ডার মেজর নজমূল যাঁকে কোনো সম্মানজনক উপাধি প্রদান করা হয়নি।

এমনকি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থেও তাঁকে সমান উপক্ষো করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনেক ওয়েবসাইটে উল্লিখিত ৭ নম্বর সেক্টরের খতিয়ানে নজমূল হকের দায়িত্ব সীমা লেখা আছে ১৪ আগস্ট ১৯৭১ পর্যন্ত ! তাঁর মানে দাঁড়ায় কি? হি লস্ট হিজ কমান্ড! এএসএম সামসুল আরেফীনের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান বইটিকে নথিপত্রের বিচারে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়, সেখানেও নজমুল হকের নামের শেষে শহীদ আগস্ট ৭১ লেখা। অথচ তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ২৭ সেপ্টেম্বর। মেজর নজমূলের অধীনস্থ সাব-সেক্টর এবং পরবর্তীতে সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামান তাঁর সাক্ষাৎকারে মেজর হকের শাহাদাৎবরনের সময়কে অক্টোবর বলে উল্লেখ করেছেন। মুনতাসীর মামুন স¤পাদিত মুক্তিযুদ্ধ কোষ-এ আরো করুণ দশা। ক্যাপ্টেন আনোয়ার আর সুবেদার রব নাকি সেখানে সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন, পরে মুজিবনগর সরকার তাঁকে দায়িত্ব দেয়, আর মুজিবনগর থেকে ফেরার পথে তিনি গাড়ী দূর্ঘটনায় মারা যান !

মুক্তিযুদ্ধকালে দেশমাতার মুক্তির জন্য ঐকান্তিক প্রয়াস ও জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেও একদিকে যথোপযুক্ত সম্মান থেকে বঞ্চিত থেকেছেন, অন্যদিকে বিকৃত ইতিহাসে ভুলভাবে মূল্যায়িত হয়েছেন ৭নং সেক্টর কমান্ডার মেজর নজমূল হক ভূঁইয়া।

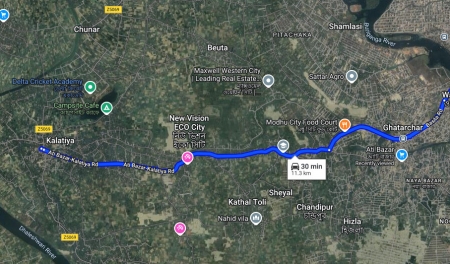

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।