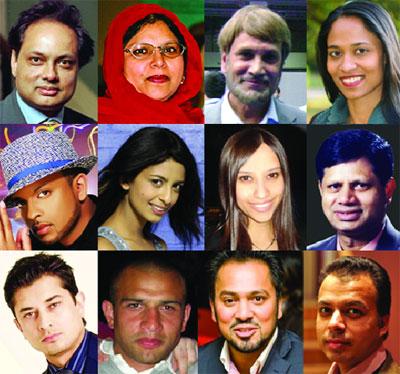

হ্যানসেন ক্লার্ক, আনোয়ার চৌধুরী, সালমান খান, লুৎফর রহমান, রোশনারা আলী, মনজিলা পলা উদ্দিন, সায়রা খান- এরকম একগুচ্ছ নাম। তারা বিদেশ বিভুইয়ে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করছেন। কেউ যুক্তরাষ্ট্রে, কেউ বৃটেনে, কেউ নরওয়েতে- এভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন অনেক বাংলাদেশী। তাদের কারণে বিদেশের বুকে বাংলাদেশ ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। এই প্রতিবেদনে তাদের কাজের ফিরিস্তি আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমেই বৃটেনে বসবাসরত কৃতী বাংলাদেশীদের প্রসঙ্গ। বৃটেনে বসবাসকারী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূতদেরকে বৃটিশ বাংলাদেশী বলা হয়ে থাকে। এরা বাংলাদশে থেকে অভিবাসী হয়ে বৃটেনে গেছেন। এরপর সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। এরা বৃটিশ বাঙালি বলেও পরিচিত। বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ অভিবাসী হয়ে বৃটেনে পাড়ি জমালেও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সিলেট জেলার লোকজনই সেখানে বেশি অভিবাসী হয়েছেন। ১৯৭০-এর দশকে সিলেটের অনেকেই সেখানে উন্নত জীবনের আশায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। বৃটেন প্রবাসী বাংলাদেশীদের বেশির ভাগই লন্ডনের বাসিন্দা। বিশেষ করে পূর্ব লন্ডনে তাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। আর টাওয়ার হ্যামলেটে অভিবাসী বাংলাদেশীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। লন্ডনে বাংলাদেশীদের অবস্থানের কারণে সেখানকার বাংলাদেশীদেরকে লন্ডনি বলেও উল্লেখ করা হয়। এছাড়া বৃটেনের বার্মিংহাম, ওল্ডহাম, লুটন এবং ব্রাডফোর্ডেও বাংলাদেশীদের সংখ্যা উল্লেখ করার মতো। ম্যানচেস্টার, নিউক্যাসল, রোচডেল, কারডিফ এবং সান্ডারল্যান্ডের গুটি কয়েক বাংলাদেশীর উপস্থিতি রয়েছে। বৃটেনে যেসব দেশের অভিবাসীদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বৃটেনে খুব দ্রুত তরুণ বাংলাদেশী সমপ্রদায়ের প্রসার ঘটছে। গত কয়েক বছরে বৃটেনে বাংলাদেশীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাজ্যের ২০০১ সালের জনসংখ্যা জরিপে দেখা গিয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত অভিবাসীর সংখ্যা ১৫৪৩৬২ জন। এর মধ্যে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮৩০৬৩ জনে। ২০০৭ সাল নাগাদ কেবল ইংল্যান্ডে বসবাসকারী বাংলাদেশীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫৩৯০০ জনে। এখন ধারণা করা হয়, বৃটেনে বসবাসকারী বাংলাদেশীর সংখ্যা ৫০০০০০। বাংলাদেশীদের মধ্যে মিশ্র প্রজাতির মানুষের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এদের মধ্যে সাধারণত বেকারত্বের হার বেশ উঁচু। বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে এক স্থানে গাদাগাদি করে অবস্থান করার প্রবণতা রয়েছে। এছাড়া তাদের স্বাস্থ্যগত নানা সমস্যাও রয়েছে। বৃটেনে বর্তমান প্রজন্মের বাংলাদেশীরা সেখানকার মূলধারা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজনীতিতে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বৃটেনে তাদের স্থায়ী অবস্থানের বিষয়টি বেশ পুরনো না হলেও দক্ষিণ এশিয়ার সমাজে তারা বেশ ভালভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে বৃটেনে প্রথম বাঙালিদের উপস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তৎকালীন বৃটিশ ভারতের সিলেট থেকে বাঙালিরা প্রথম বৃটেনে কুক হিসেবে গিয়েছিল বলে রেকর্ড রয়েছে। ১৮৭৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অংশ হিসেবে সিলেটের বাসিন্দারা জাহাজের লস্কর হিসেবে প্রথম লন্ডনে পদার্পণ করে। পরে তারা সেখানকার রেস্টুরেন্টগুলোতে কাজ করতে শুরু করেন। বাংলাদেশের সিলেট থেকেই বৃটেনে প্রথম ‘চেইন মাইগ্রেশন’ শুরু হয়। এরপর এদের সূত্র ধরে সেখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকজন বৃটেনে যেতে শুরু করেন। এদের মাধ্যমেই বৃটেনের সঙ্গে বাংলাদেশে অবস্থানকারী আত্মীয়স্বজনদের যাতায়াতের সূত্রপাত ঘটে। দেশের নানা সমস্যা সঙ্কট থেকে রেহাই পেতে উন্নত ভবিষ্যৎ আর কাজের আশাতেই শুধু সিলেট থেকে লোকজন বৃটেনে পাড়ি জমিয়েছিল। দেশ ভাগ এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির আগে ১৯৫০ এবং ৬০-এর দশকে সিলেটের অধিবাসীরা মূলত কাজের সন্ধানেই লন্ডনে অভিবাসিত হয়েছে। এদের বেশির ভাগই টাওয়ার হ্যামলেট এবং এর আশপাশে আবাস গেড়েছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সিলেটের অনেকে যুদ্ধে অংশ নিলেও অনেকে আবার দেশ ছেড়ে বৃটেনে পাড়ি জমিয়েছেন।

১৯৭০ এর দশকে বৃটেনের অভিবাসন আইনে পরিবর্তন আসায় বৃটেনে বাংলাদেশীদের অভিবাসনের নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে সেখানে কাজের সুযোগ বেশ কম ছিল। অদক্ষ এবং সামান্য দক্ষ লোকজন তখন বৃটেনের ছোট ছোট কারখানা এবং টেক্সটাইল খাতে কাজ করা ছিল খুব সাধারণ ঘটনা। এরপর সেখানে ভারতীয় রেস্টুরেন্ট কালচার জনপ্রিয় শুরু হওয়ায় সিলেটের কিছু প্রবাসী সেখানে ক্যাফে ব্যবসা শুরু করেন। একে কেন্দ্র করেই ব্রিকলেন ও এর চারপাশে বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট, দোকানপাট এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বাংলাদেশী সংস্কৃতি এবং এর বিস্তার পূর্ব লন্ডনের অন্যান্য এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

প্রথমদিকে বৃটেনে আসা বাংলাদেশী অভিবাসীরা টাওয়ার হ্যামলেটের আশপাশের এলাকাতে ছোটখাটো কাজ করতেন। এসব অভিাবাসীর বেশির ভাগই ছিলেন অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত এবং তারা ইংরেজিও ভাল জানতেন না। এর ফলে তারা ইংরেজি ভাষী লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন না এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন না।

ইহুদিদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় ১৯৭০ দশকের শেষের দিকে ব্রিকলেনে আস্তে আস্তে বাংলাদেশীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেখানে ক্রমশ বাংলাদেশীদের সংখ্যা বাড়া অব্যাহত থাকায় সেখানকার অবশিষ্ট ইহুদিরা লন্ডনের বিভিন্ন স্থানে চলে যায় এবং তারা বৃটিশদের সঙ্গে মিশে যায়। ব্রিকলেনের ইহুদিদের বেকারিগুলোপরিণত হয় বাংলাদেশীদের কারি হাউসে আর জুয়েলারি দোকানগুলো পরিণত হয় শাড়ির দোকানে। আর ইহুদিদের সিনাগগ হয়ে যায় কাপড়ের কারখানা। ব্রিকলেনের ফ্রন্টিয়ার্স স্ট্রিটের কর্নারের সিনাগগটি রূপান্তরিত হয় জামে মসজিদে। ওই মসজিদটি এখনও সেখানকার বাঙালিদের এখন গ্রেট লন্ডন মস্ক নামে পরিচিতি পেয়েছে। এ ভবনটি আসলে বিভিন্ন সময়ে বৃটেনে আসা অভিবাসী সমপ্রদায়ের ঐতিহ্য বহন করছে। ১৭৪৩ সালে এটি প্রথমে ফরাসিরা প্রটেস্ট্যান্ড গির্জা হিসেবে নির্মাণ করেছিল। ১৮১৯ সালে এটা পরিণত হয়েছিল মেথোডিস্ট চ্যাপেলে। আর ১৯৯৮ সালে একে করা হয়েছিল সিনাগগ। অবশেষে সেটি পরিবর্তিত হয়ে জামে মসজিদে পরিণত হয়েছে। ওই এলাকাতে ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মাত্রাও বেড়ে গিয়েছিল। অভিবাসন বিরোধী বেথনাল গ্রীন তখন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তারা তখন অভিবাসন বিরোধী লিফলেট বিতরণ করতো এবং সভা-সমাবেশও করতো। ‘স্কিনহেড’ বলে পরিচিত শ্বেতাঙ্গরা তখন ব্রিকলেনের ভাঙচুর করতো, বাঙালি শিশুদের লক্ষ্য করে থুথু ছিটাতো আর নারীদের নিগৃহ করতো। এদের ভয়ে বাঙালি শিশুরা আগেভাগেই স্কুল থেকে বেরিয়ে যেতো আর নারীরা জোট বেঁধে হাঁটা-চলা এবং কাজকর্ম করতেন। বাবা-মায়েরা নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই সন্তানদের ওপর এক ধরনের কারফিউ জারি করে রাখতেন। আর বাড়িঘরকে অগ্নিসংযোগের হাত থেকে রক্ষা করতে আগুন প্রতিরোধী লেটারবক্স স্থাপন করতেন। ১৯৭৮ সালের ৭ই মে কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে আলতাব আলী নামের ২৫ বছরের এক তরুণকে তিন কিশোর হত্যা করে। একে জাতিগত উন্মাদনার ফল হিসেবেই ধরে নেয়া হয়। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে সেখানকার বাঙালি সমাজ একত্রিত হয়ে এ ধরনের হামলার প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়। ন্যাশনাল ফ্রন্টের বিরুদ্ধে ব্রিকলেনে বাঙালিরা প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এর ফলশ্রুতিতেই বাংলাদেশ ইয়ুথ মুভমেন্ট নামের সংগঠনের উৎপত্তি হয়। ১৪ই মে ৭০০০-এর বেশি বাঙালি আলতাব আলির কফিন নিয়ে হাইড পার্কে জাতিগত সহিংসতার বিরুদ্ধে এক বিক্ষোভে অংশ নেয়। অনেক বাঙালি তরুণ আবার স্থানীয়ভাবে সংঘটিত হয়ে স্কিনহেডদের ওপর চড়াও হতে শুরু করে।

বৃটেনে বর্ণবাদী আন্দোলনের সঙ্গে আলতাব আলীর নাম জড়িয়ে আছে। আর এখনও সেটা বৃটেনের মানবাধিকার আন্দেলনে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। তার হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই স্থানীয় বাংলাদেশীরা প্রথমবারের মতো বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক প্রতিবাদ করতে শুরু করে। আজকের টাওয়ার হ্যামলেটে বৃটিশ বাংলাদেশীরা নিজেদের অস্তিত্বের জন্য ওই আন্দোলনের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আলতাব আলীকে যে রাস্তায় হত্যা করা হয়েছিল সেই রাস্তার পাশের একটি পার্ক তার নামে নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে অভিবাসন বিরোধী বৃটিশ ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি) জাতিগত সহিংসতা শুরু করে। এতে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশী শিক্ষার্থী আহত হয়। কিন্তু বাংলাদেশীরা এর প্রতিবাদের বিক্ষোভ করার পরিকল্পনা করায় বিএনপির তৎপরতা থেমে গিয়েছিল।

বৃটেনে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে বয়সে নবীন। এদের অধিকাংশই লন্ডনের ভেতরের বিভিন্ন এলাকাতে বসবাস করেন। ২০০১ সালে জনসংখ্যা জরিপ অনুযায়ী বৃটেনে বসবাসকারী বাংলাদেশীর সংখ্যা ২৮৩০৬৩ জন। এ সংখ্যা বৃটেনের মোট জনগোষ্ঠীর ০.৫%। ২০০৬ সালের বৃটেনের জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের সর্বশেষ হিসেবে অনুযায়ী ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে বসবাসকারী বাংলাদেশীর সংখ্যা ৩৩৮৩০০ জন। তবে ধারণা করা হয়, বৃটেনে প্রায় পাঁচ লাখ বাংলাদেশী রয়েছেন।

কর্মসংস্থান ও শিক্ষা

কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশীরা বৃটেনে এখন বিপণন, হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট শিল্পে বেশি নিয়োজিত। ২০০১ এবং ২০০২ সালে বৃটেনে বেকারত্বের হারের মধ্যে বাংলাদেশীদের হারই সবচেয়ে বেশি ছিল। এ হার পুরুষদের ক্ষেত্রে ২০% এবং নারীদের ক্ষেত্রে ২৪%-এ দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশীদের মধ্যে ২৫ বছরের নিচে বয়সীদের বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছিল ৪০%। টাওয়ার হ্যামলেটে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী ৩২ শতাংশই বেকার ছিল। তখন প্রতি সপ্তাহে বাংলাদেশীদের গড় আয় ছিল ১৫০ পাউন্ড। নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশীরা বিভিন্ন পেশাদার কর্মক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়েন। তারাও ডাক্তারি, আইটি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, শিক্ষকতা এবং ব্যবসার নানা ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিতে শুরু করেছেন।

স্বাস্থ্য ও বাসস্থান

২০০১ সালে বৃটেনের বাংলাদেশীদের মধ্যে অসুস্থতার হার ছিল সবচেয়ে বেশি। সাধারণ জনগণের তুলনায় বাংলাদেশী পুরুষরা তিনগুণ বেশি ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছেন। বাংলাদেশীদের মধ্যে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের সংখ্যাও খুব বেশি। অন্য যে কোন জাতি গোষ্ঠীর তুলনার এদের মধ্যেই ধূমপায়ীর সংখ্যা বেশি। তবে বাংলাদেশী নারীরা সাংস্কৃতিক রীতির অংশ হিসেবেই খুব একটা ধূমপান করেন না। বাংলাদেশী আবাসস্থলের মধ্যে গড়ে ৪.৮ জন করে মানুষ বাস করেন। এদিক থেকে অন্য যে কোন জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে বাংলাদেশীরা এগিয়ে আছেন। বাংলাদেশীদের মধ্যে একা বসবাসকারীর সংখ্যা হচ্ছে ৯%। বিবাহিত দম্পতি অবস্থান করা বাড়ির সংখ্যা ৫৪%। লন্ডনে পেনশন ভোগকারী মানুষের সংখ্যা মাত্র ২ শতাংশ হলেও তাদের বসবাস অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ বাড়িতে।

আদি নিবাস

বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে বেশির ভাগেরই (৯৫%) আদি নিবাস উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সিলেট অঞ্চলে। বেশির ভাগ পরিবারের লোকজনই এসেছেন সিলেটের বিভিন্ন উপজেলা বা থানা থেকে। এসব জেলার মধ্যে রয়েছে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার। উপজেলার মধ্যে রয়েছে জগন্নাথপুর, ছাতক, বিয়ানীবাজার এবং বিশ্বনাথ। সিলেটের বাইরে থেকে বেশির ভাগ বাংলাদেশীর মধ্যে রযেছে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং খুলনার অধিবাসী। অন্যান্য জেলার বৃটিশ বাংলাদেশীর সংখ্যা খুব কম। বৃটেনে বসবাসকারী বেশির ভাগ বাংলাদেশীই সিলেটি ভাষা ব্যবহার করেন। এ ভাষাকে অনেকে অবশ্য বাংলার আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে এর কোন লিখিত রূপ নেই। অনেকে আবার বলে থাকেন বাইরের কাউকে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে জানাতে চান না বলেই তারা বাংলাতে কথা বলেন। লন্ডনে ইংরেজির পর বাংলা/সিলেটি ভাষাতেই বেশির ভাগ বাংলাদেশী কথা বলে থাকেন। গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষার্থী ভিসায় বৃটেনে বাংলাদেশী ছাত্র পড়াশোনা করতে যাওয়ায় সেখানে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। ঢাকা এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে বৃটেন যাওয়া এসব বাংলাদেশীরা পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটিতেই অবস্থান করেন।

সংস্কৃতি

বৃটিশ বাংলাদেশীদের অনেকেই বাংলাদেশকে তাদের মাতৃভূমি হিসেবে বিবেচনা করেন। অবশ্য জরিপে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে বৃটিশ সমাজের অংশীদার হিসেবে নিজেকে দাবির করার প্রবণতা বেশ প্রবল বলে লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশে যেসব সাংস্কৃতি আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় বৃটেনেও ব্যাপকভাবে সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করা হয়। বৃটেনে বাংলা বা সিলেটি ভাষাকে বড় ধরনের সাংস্কৃতিক পরিচয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাবা মায়েরা তাই ছোট সন্তানদের বাংলা শেখার স্কুলে ভর্তি করানোর বেশি আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। বৃটেনে অবশ্য বাংলা শেখার বিষয়টা বেশ কঠিন বলেই অনেকে মনে করেন। ভাইবোন বা বাড়ির বাইরে ইংরেজিতে ভাবের আদান-প্রদান করা হলেও বাবা-মায়ের সঙ্গে ছেলে মেয়েরা বাংলা বা সিলেটি ভাষাতেই ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশী সমপ্রদায়ের মধ্যে অবশ্য পারিবারিকভাবে বাঙালি সংস্কৃতির লালন করার তাগিদ লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশীদের অবদান

বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে স্থানীয় পর্যায়ে অবদান বেশি রাখলেও অনেকে জাতীয়ভাবেও বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত রোশনারা আলীই প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বৃটেনে ২০১০ সালের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টির পক্ষ থেকে বেথনাল গ্রীন ও বো থেকে ১০,০০০ ভোটের বেশি ব্যবধানে পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে জয়লাভ করেছেন। ব্যারোনেস মনজিলা পলা উদ্দিন প্রথম বাংলাদেশী মুসলমান নারী হিসেবে হাউস অব লর্ডসে প্রবেশ করেছেন। তিনি নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ীই শপথ নিয়েছেন। আনোয়ার চৌধুরী ২০০৪ সালে বাংলাদেশে বৃটিশ হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম অশ্বেতাঙ্গ হিসেবে কূটনীতিক পদে নিয়োগ পেয়েছেন। লুৎফর রহমান প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে সরাসরি ভোটে টাওয়ার হ্যামলেটের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। বৃটেনের সবচেয়ে বড় মুসলিম সংগঠন মুসলিম কাউন্সিল অব বৃটেনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী। আর মুরাদ কুরেইশি লেবার রাজনীতিবিদ হিসেবে গ্রেটার লন্ডন অ্যাসেম্বলিতে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া আরও অনেকেই বৃটেনে মিডিয়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। বিবিসিতে শিশুদের জন্য নির্মিত ব্লু পিটার অনুষ্ঠানে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে নারী উপস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন কোনি হক। এছাড়া আরও উল্লেখযোগ্য টেলিভিশন উপস্থাপিকার মধ্যে রয়েছেন স্কাই নিউজের লিসা আজিজ, আইটিভি ও বিবিসি লন্ডনের নিনা হোসাইন, বিবিসি নিউজের তাসমিন লুসিয়া খান। শেফালি চৌধুরী এবং আফসানা আজাদ দু’জনেই হ্যারি পটার ছবিতে পার্বতী এবং পদ্ম পাতিলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে আর এন্ড বি ও হিপহপ সংগীতশিল্পী মুমজি একক অ্যালবাম প্রকাশ করছেন। সাঈদ আহমেদ একজন ব্যবসায়ী ও টেলিভিশন তারকা হিসেবে পরিচিত। এছাড়া আরও অনেক বাংলাদেশী উদ্যোক্তা রয়েছেন। এদের মধ্যে প্রয়াত আব্দুল লতিফ তার ‘কারি হল’-এর জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। ইকবাল আহমেদ ২০০৬ সালে সানডে টাইমসে ধনীদের তালিকাতে ৫১১তম স্থান করে নিয়েছিলেন। আর বিশেষ সেলিব্রেটি শেফ টমি মিয়া তো আছেনই। রিজওয়ান হোসাইন বাংলাদেশী কমিউনিটিতে সম্প্রচারিত চ্যানেল এস এবং ইসলাম চ্যানেলে ইসলামিক টেলিভিশন অনুষ্ঠান এবং চ্যারিটি শোর জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। শিল্পী এবং কোরিওগ্রাফারের মধ্যে রয়েছেন আকরাম খান, পিয়ানো বাদক জোয়ি রহমান, কণ্ঠশিল্পী সোহিনি আলম এবং ফ্লিম এন্ড ফটোগ্রাফার রুনা ইসলাম। খেলাধুলায় ইংল্যান্ডে একমাত্র পেশাদার বাংলাদেশী ফুটবলার হচ্ছেন আনোয়ার উদ্দিন। লেখকদের মধ্যে সমালোচনা এবং প্রশংসার যোগ্য রয়েছে ইদ হোসাইন। তিনি দি ইসলামিস্ট লিখে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন। বাংলাদেশী নারীদের ভিত্তি করে ব্রিকলেন লিখে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন মনিকা আলী। আর লাইফ, লাভ এন্ড অ্যাসিমিলেশন লিখে খ্যাতি পেয়েছেন কিয়া আব্দুল্লাহ।

আনন্দ উৎসব

বাংলাদেশি কমিউনিটিতে বার্ষিকভাবে বিভিন্ন বাঙালি উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বৈশাখী মেলা বেশ ধুমধাম করে উদযাপন করা হয়ে থাকে। লন্ডনের বাংলা টাউনে ১৯৯৭ সাল থেকে প্রতি বছর এপ্রিল মে মাসে এ উৎসব উদযাপন করা হয়ে থাকে। ইউরোপের মধ্যে এ পহেলা বৈশাখ উদযাপনকে সবচেয়ে বড় বাঙালি উৎসব বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বাইরে এ উৎসবকে কেন্দ্র করেই সবচেয়ে বড় বাঙালিদের মিলনমেলার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের পহেলা বৈশাখ বলে পরিচিত এ উৎসব বেশ কয়েকটি মহাদেশের বাঙালি কমিউনিটিতে টেলিভিশনের মাধ্যমে সরাসরি সমপ্রচার করা হয়ে থাকে। এ উৎসবে আনন্দমেলা ও মঞ্চে নাচ গানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। মানুষজন নানা বর্ণিল ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পোশাক পরে উৎসবে অংশ নেন। বৃটেনের বাঙালিদের এ উৎসবের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ব্রিকলেন। সেখানে দিনভর বাংলাদেশীদের নানা ঐতিহ্যবাহী খাবার পাওয়া যায়। ২০০৯ সালের নিহেস অনুযায়ী টাওয়ার হ্যামলেটের উদ্যোগে আয়োজিত বৈশাখী মেলায় ৯৫০০০ মানুষ যোগ দিয়েছিল। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনপ্রিয় ফোক শিল্পী মমতাজ বেগম, নকুল কুমার বিশ্বাসের মতো শিল্পীবৃন্দও যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালের বাংলাভাষার দাবিতে আন্দোলনের স্মরণের মাতৃভাষা দিবস লন্ডনে প্রতি বছর বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। টাওয়ার হ্যামলেটের আলতাব আলী পার্কে ১৯৯৯ সালে ভাষা শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে। ২০শে ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে বাঙালি কমিউনিটির সদস্যরা শহীদ মিনারের বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে ৫২’র ভাষা শহীদদেরকে স্মরণ করেন। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আলতাব আলী পার্কের শহীদ মিনারে প্রায় ২৫০০ মানুষ ফুল দিয়ে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

বিয়ে

বৃটেনে বাংলাদেশীদের বিয়েতে বাঙালি এবং মুসলমান ঐতিহ্য অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন রক্ষা এবং দৃঢ় করা হয়। লন্ডনে বসবাসকারী বাংলাদেশী বা লন্ডনিদের সঙ্গে অনেক সময়ই বাংলাদেশে বংশোদ্ভূত তরুণ-তরুণীর বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। অনেক সময় বৃটিশ বাংলাদেশী পুরুষরা বিয়ের জন্য দেশে আসেন। আর বছরের পর বছর ধরেই বৃটিশ বাংলাদেশী মেয়েদেরকে বাংলাদেশে এনেই বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বিয়ের ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনদের ভেতরে বিয়ের ব্যবস্থা খুবই সাধারণ বিষয়। নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের ভেতর সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যেই মূলত এ পদক্ষেপ নেয়া হয়ে থাকে। অবশ্য বৃটিশ বাংলাদেশীদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম বৃটেনের রীতিনীতি অনুসরণ করে সেখানেই বিয়ে করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে করে দেখা যাচ্ছে, পারিবারিকভাবে আয়োজিত বিয়ের চেয়ে এখন তরুণ প্রজন্ম নিজের পছন্দে বিয়ে করাটাকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। বৃটেনের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বিয়ের ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৬০ হাজার পাউন্ড ব্যয় হয়ে থাকে। এ খরচের মধ্যে বিয়ের আনুষ্ঠানিক সাজসজ্জা, স্থান, খাবার, পোশাক এবং মোটরযাত্রা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশী কমিউনিটিতে জোর করে বিয়ে দেয়ার ঘটনা নেই বললেই চলে। তবে বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে বৃটিশ হাইকমিশনকেও হস্তক্ষেপের মতো ঘটনা ঘটে। ২০০৭ সালের এপ্রিল থেকে ২০০৮ সালের মার্চ পর্যন্ত বৃটিশ হাইকমিশন এ ধরনের ৫৬টি ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেছে বলে জানা গেছে।

মিডিয়া

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বৃটেনে এটিএন বাংলা, বাংলা টিভি, চ্যানেল আই, চ্যানেল এস এবং এনটিভি সমপ্রচার করা হয়। পাঁচটি চ্যানেলের মধ্যে চ্যানেল এস এবং বাংলা টিভি চ্যানেল দুটি বৃটেন থেকেই সমপ্রচার করা হয়ে থাকে। এ দুটি চ্যানেলের মধ্যেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বাংলা সংবাদপত্রের সংখ্যাও ধীরে ধীরে বাড়ছে। এর মধ্যে সুরমা নিউজ গ্রুপের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। স্থানীয় পত্রিকা দি ইস্ট এন্ড লাইফের একটি অংশও বাঙালি পাঠকদের বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বৃটিশ বাংলাদেশীদের জীবন কাহিনী নিয়ে মনিকা আলীর লেখা উপন্যাস ব্রিকলেন নিয়ে ২০০৭ সালে নির্মাণ করা হয়েছে ব্রিকলেন চলচ্চিত্রটি। উপন্যাসটি নিয়ে যথেষ্ট প্রশংসা থাকলেও সিনেমাটি নিয়ে বৃটেনের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বেশ সমালোচনা রয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

বৃটেনের কারি শিল্পকে ঘিরে প্রতি বছর ৪০০ কোটি পাউন্ডের লেনদেন হয়ে থাকে। দি বাংলাদেশী কারি অ্যাওয়ার্ড প্রদানের মাধ্যমে একে বাংলাদেশীদের সাফল্যের স্মারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বাঙলাটাউন নামে পরিচিত ব্রিকলেনকেই বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টের উৎপত্তিস্থল হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। আর একেই এখন লন্ডনের ‘কারি ক্যাপিটাল’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এসব রেস্টুরেন্ট মাছ, চাটনিসহ অন্যান্য হালাল খাবারের কারি পরিবেশন করা হয় বলে প্রতিদিন সেখানে হাজার হাজার মানুষ এর স্বাদ নিতে আসেন। রেস্টুরেন্ট ব্যবসা বৃটিশ বাংলাদেশীদের প্রধান ব্যবসা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশীদের অনেকেই গ্রোসরি শপ ব্যবসাতে নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়া ট্রাভেল এজেন্টের ব্যবসার সঙ্গে অনেকে জড়িয়ে পড়েছেন। ইস্ট এন্ডে অনেকেই সিলেটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছেন। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিক সিলেটের ডাক বা সিলেট স্টোরগুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে অর্থ পাঠানোর জন্যও অনেক কোম্পানি গড়ে উঠেছে।

বৃটেনে বাংলাদেশীদের মধ্যে অনেকে বেশ কষ্টে দিন কাটালেও প্রবাসী অনেকেই নিজের দেশে বিলাসবহুল বাড়ি ঘর নির্মাণের জন্য বাংলাদেশে অর্থ পাঠিয়ে থাকেন। সিলেটের অনেক গ্রামেই বিভিন্ন এলাকাতে বিলাসবহুল বাড়ি নির্মাণের বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসব বাড়ি নির্মাণের বেশির ভাগ অর্থই এসেছে বৃটেন থেকে। বৃটেন থেকে সিলেটে ফিরে এসে বিলাসবহুল বাড়ি ঘর নির্মাণ করায় সেখানে হোটেল রেস্টুরেন্ট এবং লন্ডনের আদলে নানা ভবন নির্মাণের প্রবণতা বেড়ে গেছে। বৃটেন প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে ফিরে যাওয়ার ফলে সিলেটে লন্ডনি মধ্যবিত্তের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে তারা লন্ডনের আদলে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তবে বৃটিশ বাংলাদেশী ও তাদের বাংলাদেশী আত্মীয়স্বজনদের মধ্যকার আর্থিক সম্পর্কের পরিবর্তন এসেছে। ১৯৯৫ সালের হিসেব অনুযায়ী পূর্ব লন্ডনের মাত্র ২০ ভাগ বাংলাদেশী পরিবার থেকে বাংলাদেশে অর্থ পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। অথচ ১৯৬০-৭০ এর দশকে এ সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৫ শতাংশ। বৃটেনে বসবাসকারী অনেক বাংলাদেশী পরিবারকেই এখন জীবন যাত্রার ব্যয়, বাসস্থান বা সন্তানদের শিক্ষা খাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। তাই বাংলাদেশে অবস্থানকারী আত্মীয়স্বজনদেরকে তারা আর আগের মতো নিয়মিত বা বিপুল পরিমাণ অর্থ পাঠাতে পারছেন না। এছাড়া বৃটেনে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া, দেশের জমিজমা নিয়ে নিকট আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে এ সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এসব সঙ্গত কারণে সিলেটেও এখন বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক কমে এসেছে। দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আসা কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে বৃটিশ বাংলাদেশীদের মধ্যে দ্বিতীয় এবং তুতীয় প্রজন্মের উত্থানও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে যারা খ্যাতিমান

যুক্তরাষ্ট্রে খ্যাতিমান বাংলাদেশী বংশোদভূতদের মধ্যে আছেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান হ্যানসেন এইচ. ক্লার্ক, সালমান খান, আবু হেনা সাইফুল ইসলাম, সায়রা খান, জাবেদ করিম প্রমুখ। কেমন তাদের জীবনধারা, কিভাবে তারা খ্যাতির আসনে বসেছেন, তা এ প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো-

হ্যানসেন এইচ ক্লার্ক

তার জন্ম ১৯৫৭ সালের ২রা মার্চ। প্রথম আফ্রিকান বংশোদভূত প্রেসিডেন্ট হিসেবে বারাক ওবামা গত নির্বাচনে যখন চমক সৃষ্টি করেন, তখনই হ্যানসেন ক্লার্কও ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী বংশোদভূত মার্কিন কংগ্রেসম্যান। তিনি বারাক ওবামার ডেমক্রেট দল থেকে মিশিগানের ১৩তম কংগ্রেশনাল জেলার একজন কংগ্রেসম্যান। তার পিতার নাম মোজাফ্ফর আলী হাশিম। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের নাগরিক। বিয়ে করেছিলেন আফ্রিকান এক নারী থেলমা ক্লার্ককে। তাদের ঔরসে হ্যানসেন ক্লার্ক জন্ম নেয়ার পর তিনি বেড়ে ওঠেন শহরের পূর্ব প্রান্তে। হ্যানসেন ক্লার্ক শিশু থাকা অবস্থায় তার পিতা মারা যান। মা পরিবারকে সামাল দিতে কাজ নেন একটি ছোটখাট কাজ নেন। হ্যানসেন ক্লার্ক পড়াশোনা করেন কেস টেকনিক্যাল হাই স্কুলে। পরেতিনি ম্যাচাচুসেটসের বর্ডিং স্কুল গভর্নর ডুমার একাডেমি থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। পরে কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিয়ে তিনি ফাইন আর্টসে অর্জন করেন গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি। এখানে পড়াশোনাকালে তিনি জনসেবায় ও নির্বাচনী রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে পড়েন। কর্নেল ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টিস এবং কুইল এন্ড ড্যাগারে ‘স্টুডেন্ট সিট’-এ নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৮৭ সালে জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি ল’ সেন্টার থেকে আইনে ডিগ্রি অর্জন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য জন কোয়ার্স-এর চিফ অব স্টাফ হিসেবে কাজ করেন তিনি। এর পর বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন হ্যানসেন ক্লার্ক। হ্যানসেন ক্লার্ক ১৯৯০ সালে প্রথম মিশিগান থেকে প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালের ডেমক্রেটিক দলের জোই ইয়ং জুনিয়রের কাছে তিনি পরাজিত হন। ফলে মাত্র এক দফা তিনি ওই দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন। ১৯৯৮ এবং ২০০০ সালে ফের তিনি মিশিগান হাউজের সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০২ সালে তিনি নির্বাচিত হন মিশিগান সিনেটে। ওই সময় তিনি তখনকার ক্ষমতাসীন সিনেটর রে মারফিকে হারিয়ে দেন। ২০০৬ সালে তিনি ফের সিনেটর নির্বাচিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত। তার স্ত্রী কোই পামস-কোহেন। ২০০৭ সালের মধ্যভাগে তাদের সাক্ষাত। তারপর প্রেমের এক ঝড়ো ৩ সপ্তাহের ইনিংস শেষে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হ্যানসেন ক্লার্ক বেড়ে উঠেছিলেন মুসলিম হিসেবে। কিন্তু পরে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে ক্যাথলিজম বেছে নেন।

ড. রায়ান আলী

আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে কোন কিছুই অসম্ভব নয়- এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯৯২ সালে আমেরিকায় পাড়ি জমানো ড. রায়ান সাদী (৪৭) সারাবিশ্বে চিকিৎসা বিজ্ঞান জগতে ১০০ সেরা ব্যক্তিত্বের একজনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। লাইফ-সায়েন্স (জীন-বিজ্ঞান) ব্যবস্থাপনায় বিশেষ পারদর্শিতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ক্যাথলিন সেবিলিয়াসের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য পদ লাভ করেছেন এবং তিনিই একমাত্র বাংলাদেশী-আমেরিকান যিনি এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। চলমান মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য-চিকিৎসা খাতে বিপুল অর্থ হ্রাসের যে পরিকল্পনা ওবামা প্রশাসন ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে, তা নিয়ে এখন ভীষণ ব্যস্ত ড. রায়ান সাদী। কারণ, হঠাৎ করে বাজেট-বরাদ্দ কমিয়ে দিলে চিকিৎসা ব্যবস্থায় সঙ্কটের পাশাপাশি প্রবীণ ও দরিদ্র আমেরিকানদের মেডিকেইড সুবিধা বাতিলের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এরই মাঝে সারাবিশ্বে খ্যাতনামা কর্পোরেশন এবং শিল্প কারখানার শীর্ষ কর্মকর্তা ফোরামের মুখপাত্র ‘ফার্মা ভয়েস’ ১০০ জন সেরা উদ্দীপ্তের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে গত বছর- সেখানে রয়েছেন ড. রায়ান সাদী। ড. সাদী কাজ করছেন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত জনসন অ্যান্ড জনসন কোম্পানির কর্ডিস কর্পোরেশনের হেল্্থ ইকনোমিক্স, রিইমবার্সমেন্ট অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক প্রাইসিং বিষয়ক ওয়ার্ল্ডওয়াইড ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে। ধারণা করা হচ্ছে, এত বড় কোন পদে তিনিই প্রথম বাংলাদেশী-আমেরিকান। পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার শাহাপুর গ্রামের প্রিন্সিপাল তৈয়ব হোসেন এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা আসমা বেগমের একমাত্র পুত্র রায়ান সাদী কুষ্টিয়া জেলা স্কুল ও কুষ্টিয়া কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এসএসসি ও এইচএসসি পাসের পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস (কে-৪০) পাস করেন। এরপর স্বাস্থ্যনীতি, স্বাস্থ্য-অর্থনীতি এবং এপিডিমিওলজিতে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে কানেকটিকাটের ইয়েল ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনে ভর্তি হন। সেখান থেকে ডিগ্রি নেয়ার পর নেভাদায় হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় চাকরিতে যোগ দেন। সেখানকার ফ্যালোন সিটিতে চার্চিল হাসপাতালে ডিপার্টমেন্ট অব এপিডিমিওলজি, পাবলিক হেল্্থ অ্যান্ড মেডিক্যাল কেয়ার কো-অর্ডিনেশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তার মধ্যে কৌতূহল জাগে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে। ড. সাদী ব্যবস্থাপনা সেক্টরের অভিজ্ঞতা গ্রহণের পর চলে যান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ব্যবস্থাপনা সেক্টরে। অর্থাৎ আমেরিকানদের চিকিৎসা সেবায় সরকারি ও বেসরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনায়। আর অভিজ্ঞতার লক্ষ্যে তিনি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানেও কাজ করেছেন এরই মধ্যে। তিনি কয়েক বছর কাজ করেন লন্ডন ও প্যারিসে।

ড. সাদী বলেন, এ সময়ে শিক্ষাগুরু হিসেবে আমাকে সার্বিক সহায়তা দেন ড. ব্রুস কুপার, ড. জর্জেস জিমায়েল, রেমন্ড সুয়েনহোলজ ও জেফরি ফাইক। এসব দায়িত্ব পালনকালে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সকল পর্যায়ের লোকজনের সংস্পর্শে আসা সম্ভব হয়। ফার্মাসিউটিক্যাল, বায়োটেকনোলজি এবং মেডিক্যাল ডিভাইস প্রতিটি সেক্টরে উচ্চতর ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।

ড. সাদীর স্ত্রী জুডি আকতার, একজন ডেন্টিস্ট। নিউজার্সির এডিসনে তারা বাস করেন সপরিবারে। তাদের একমাত্র সন্তান এমিলি সেপ্টেম্বরের নতুন শিক্ষাবর্ষে নবম গ্রেডে যাবে। এডিসনে ১৫০ বছরের পুরনো একটি প্রাইভেট স্কুলে সে পড়বে। এজন্যই এ দম্পতি সেখানে বাড়ি কিনে বসতি গড়েছেন। এ চিকিৎসক দম্পতির একটি ক্লিনিক রয়েছে সেখানেই। তার নাম প্রিস্টিন ডেন্টিস্ট্রি। এর ব্যবস্থাপনা ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দৃষ্টি কেড়েছে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিখ্যাত ডেন্টাল ক্লিনিকের পরিচিতি পেয়েছে। ড. সাদী আশা করছেন, স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় আগত প্রতিটি বাংলাদেশী নিজ প্রতিভাবলে বিশাল এ দেশে নিজ নিজ অবস্থানকে সংহত করবেন এবং তার মাধ্যমে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের ইমেজ বৃদ্ধি করবেন।

মনিকা ইউনুস

নোবেল জয়ী মোহাম্মদ ইউনুসের বড় কন্যা মনিকা ইউনুসের জন্ম ১৯৭৯ সালে চট্টগ্রামে। বাংলাদেশি-রাশিয়ান-আমেরিকান মনিকা বিশ্বের প্রখ্যাত সব অপেরাতে সঙ্গীত পরিবেশনকারি হিসেবে বিশেষ ভাবে খ্যাত। ড. ইউনুসের সাবেক স্ত্রী ভেরা ফরোসটেনকোর কন্যা মনিকার আরেকজন সৎবোন রয়েছে দিনা ইউনুস। ড. ইউনুস ভ্যানডারবিল্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার সময় ভেরা ফরোসটেনকোর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল। এরপর ১৯৭০ সালে সালে তাদের বিয়ে হয়। মনিকার জন্মের কয়েক মাস পরেই তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর ভেরা ফরোসটেনকো মেয়েকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান। ভেরা ফরোসটেনকো বাবা ছিলেন রাশিয়া থেকে নিউ জার্সিতে এসে বসবাসকারি অভিবাসী। তিনি তাদের সঙ্গে মেয়েকে নিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। নিউ জাসিতে নানানানির স্নেহে মনিকা বেড়ে উঠেছেন। তিনি ছোট বেলা থেকেই ইংরেজির পাশাপাশি রাশিয়ান এবং অন্যান্য শ্লোভিক ভাষায় লেখা ও পড়া রপ্ত করেন। এর পাশপাশি তিনি অনর্গল ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা্ বলতে পারেন। সঙ্গীতে তাকে আগ্রহী করে তুলতে তার নানীর বেশ জোড়ালো অবদান রয়েছে। বেশ ছোট বেলাতেই তিনি তাকে রাশিয়ান অর্থোডক্স গীর্জায় কোরাস গাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে মনিকা ক্লাসিক্যাল মিউজিকের প্রেমে পড়ে যান। ১১ বছর বয়সে মনিকার মা তাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কণ্ঠশীলনের সুযোগ করে দেন। এর পরপরই তিনি বেশ কয়েক বছরের জন্য মেট্রাপলিটান অপেরার সদস্য হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। ১৩ বছর বয়সে তিনি ম্যাসাচুসেটসের প্রখ্যাত ট্যাঙ্গেলউড মিউজিক সেন্টারে ভর্তি হন। সেখানেই তিনি পেশাদার অপেরা শিল্পী হিসেবে পরিচিতি পান। ১৫ বছরের শুরুতে তিনি পাচটি গ্রীষ্ম অ্যাসপেন মিউজিক ফ্যাস্টিভ্যালে কাটান। সেখানে তিনি বিশ্বের প্রখ্যাত সব সঙ্গীত শিক্ষকদের সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯৯৭ সালে প্রখ্যাত লরেন্সভিল স্কুলে ভর্তি হবার পর তিনি জুলিয়ার্ড স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকেই তিনি ভোকাল পারফরমেন্সে স্নাতক ডিগ্রী অর্জণ করেন। তখন তিনি বেশ কিছু পেশাদারি অপেরাতে কন্ঠ দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এরপর তিনি বার্কশেয়ার অপেরার ইয়ং আর্টিস্ট প্রোগ্রামের সদস্য হন। ২০০২ সালে জুলিয়ার্ড স্কুল থেকেই তিনি ভোকাল পারফরমেন্সে মাস্টার ডিগ্রী অর্জণ করেন। ছোট বেলা থেকে বাবাকে না দেখলেও মনিকা ২০০৪ সালে ড. ইউনুসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ২০০৫ সালে তিনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে বাংলাদেশে বেড়াতে আসেন। চার মাস বছর বয়সে প্রথম দেখার পর ড. ইউনুস তখনই প্রথম মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করার সুযোগ পান। মনিকা ইউনুস আরেক অপেরা শিল্পী ব্রান্ডন রেনল্ডসকে বিয়ে করেছেন। জুলিয়ার্ড স্কুলে পড়াশোনার সময় থেকে তারা একে ওপরকে চিনতেন। বর্তমানে নিউইয়র্কের বাসিন্দা মনিকা ইউনুস মানবিক সহযোগিতার জন্য তহবিল সংগ্রহকারি সিং ফর হোপের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

সালমান খান

সালমান খান। না, বলিউডের অভিনেতা সালমান খান নন। তিনি বাংলাদেশী বংশোদভূত মার্কিনি। টাইম ম্যাগাজিন নির্বাচিত বিশ্বের প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি অনলাইন ফ্রি লাইব্রেরি খুলে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তার লাইব্রেরির নাম দিয়েছেন খান একাডেমি। এই খান একাডেমিই তাকে এনে দিয়েছে জগতজোড়া খ্যাতি। তার জন্ম ১৯৭৬ সালে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী সালমান খান নিজের বাসায় বসে একটি ছোট্ট অফিস খুলেছিলেন। সেই অফিস এখন খান একাডেমিতে রূপ নিয়েছে। এই একাডেমিকে আছে ৩ হাজারেরও উপরে ফ্রি শিক্ষামূলক ভিডিও। তাতে আছে অংক। আছে বিজ্ঞান। এ বছরের জুলাই মাসেই ইউটিউবের মাধ্যমে তার খান একাডেমি চ্যানেলে ঢুঁ মেরেছেন ৩ লাখ ৫৫ হাজার দর্শনার্থী। সালমান খানের জন্ম লুইজিয়ানার নিউ অরলিন্সে। তার পিতার আদি নিবাস বরিশালে। সালমানের মা কলকাতার। সালমান খান নিউ অরলিন্সে তার মায়ের কাছে বড় হতে থাকেন। হার্ভার্ড থেকে এমবিএ সম্পন্ন করেছেন। ২০০৪ সালের দিকে তিনি তার কাজিন নাদিয়াকে অংক পড়ানো শুরু করেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এতে তিনি ব্যবহার করেন ইয়াহুর ডুডল নোটপ্যাড। এতে তিনি বেশ সফলতা দেখান। তা দেখে তার অন্য আত্মীয় ও বন্ধুরা তাকে তাদের সন্তানকে পড়ানোর আহ্বান জানান। এ অবস্থায় তিনি আরও বেশি বেশি নোট করা শুরু করেন এবং তা ছেড়ে দেন ইউটিউবে। এই ইউটিউবে তিনি ২০০৬ সালের ১৬ই নভেম্বর একটি একাউন্ট খুলেছেন। এতে তিনি এত সাড়া পান যে তাকে ২০০৯ সালের শেষের দিকে হেজ ফান্ড এনালিস্টের চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি ইউটিউবে খান একাডেমি নামে একটি চ্যানেল খোলেন। এতে তাকে সহায়তা করেন তার দীর্ঘদিনের বন্ধু জোস গেফনার। গড়ে ওই চ্যানেলে সালমানের ভিডিও হিট হতে থাকে ২০ হাজার বারের বেশি। সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীরা খান একাডেমির ভক্ত হয়ে ওঠে। তিনি টাইম ম্যাগাজিনের প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির একজন নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত। তার স্ত্রী মেডিকেল স্পেশালিস্ট। তাদের রয়েছে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তাদের বসবাস ক্যালিফোর্নিয়ায়।

সায়রা খান

নরওয়েতে খ্যাতি কুড়িয়েছেন বাংলাদেশী সায়রা খান। তিনিই প্রথম নরওয়ের পার্লামেন্টের বাংলাদেশী সদস্য। তিনি লেবার পার্টি থেকে ২০০৫ সালে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন। তা নিয়ে বাংলাদেশীরা গর্ব করতেই পারেন। তার পর পর আখতার চৌধুরী নামে আরেক বাংলাদেশী সেখানকার পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

আবু হেনা সাইফুল ইসলাম

যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনীতে প্রথম বাংলাদেশী ইমাম আবু হেনা সাইফুল ইসলাম। তার জন্ম ১৯৬৩ সালে। জন্মসূত্রে তিনি বাংলাদেশী। উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি ১৯৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যান। পড়াশোনা করেন সাউদার্ন নিউ হ্যাম্পশায়ার ইউনিভার্সিটিতে। ১৯৯২ সালে অর্জন করেন এমবিএ ডিগ্রি। একই বছর তিনি যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন কোরে। আগেভাগেই তিনি ডিভি লটারিতে আবেদন করেছিলেন। তাকে ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দেয়া হয়। তখন তিনি যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীতে নিয়োজিত। নাগরিকত্ব পাওয়ার পর তিনি নেভি চ্যাপলাইন কোরের ইমাম হওয়ার মিশন শুরু করেন। এ জন্য সেখানে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স করতে হয়। সাইফুল ইসলাম সেই কোর্স শেষ করেন দু’বছরে। ১৯৯৮ সালে তার সামনে সুযোগ আসে। তিনি এ বছর কমিশন লাভ করেন। এ সময় তার প্রধান কাজ ছিল ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের খুব আনুগত্য পেয়েছিলেন

মানবজমিন থেকে শেয়ার করা।

লিনক

Click This Link

আলোচিত ব্লগ

ছবি ব্লগঃ প্রকৃতি

কিছুক্ষণ আগে পাতায় পাতায় গড়িয়ে পড়েছে বৃষ্টির ধারা; তার চিহ্ন রয়েছে জমে থাকা পাতার ফোঁটাগুলায়, মাঝে মাঝে নিচে পড়ে গিয়ে ছোট্ট শব্দ তুলছে, বাতাসে ভেজা মাটির গন্ধ, আর দূর... ...বাকিটুকু পড়ুন

=ইচ্ছে হয় মাঝরাতে ছুটে যাই কোথাও=

মধ্যিরাতে যদি ডাক দিতিস পিনু মুক্তা পলি সিমু

বলতিস চল ঘুরে আসি গ্রাম হতে,

চল আমাদের এলাকাটা আজ চষে বেড়াই,

চোখ রগড়িয়ে তখনি ছুটতাম তোদের পিছু।

কতদিন একসঙ্গে হাঁটি না, ঘুরি না

ইশ... ...বাকিটুকু পড়ুন

হেল্প পোস্টঃ আমার রিজিউমে-টা কি কেউ একটু বিল্ড করে দিবেন, প্লিজ?

আমি ব্যবসা ছেড়ে দিচ্ছি। থ্রিডি এনিমেশনের উপরে হায়ার স্টাডি করতে এই সেপ্টেম্বর মাসে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা। তাই, আমার রিজিউমেটা সাজাতে হবে। হাতে মাত্র ১ সপ্তাহ সময়। ব্লগে অনেকেই আছেন, যাঁদের... ...বাকিটুকু পড়ুন

শিল্পীরা রাজনীতি করলে কি সমস্যা হয় ?

শিল্পী বলতে কেবল কন্ঠশিল্পী ও অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে ব্লগে আলোচনা হবে। শিল্প সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কাজের সাথে জড়িতদের রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার ঘটনা জানা নেই। ব্লগে ভারত ও... ...বাকিটুকু পড়ুন

জুমা নামাজে বয়ানে অশ্লীলতা....

জুমা নামাজে বয়ানে অশ্লীলতা....

একটা কাজে উত্তরা যেতে হয়েছিল। ফিরতে লেট হওয়ায় নিয়মিত যে মসজিদে জুমা নামাজ আদায় করি সেই মসজিদে জুমা নামাজ আদায় করতে পারিনি। কাছেই একটা মসজিদে নামাজ... ...বাকিটুকু পড়ুন

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।