কুব্রিকের (July 26, 1928 – March 7, 1999) জন্ম এক ইহুদি পরিবারে নিউ ইয়র্কে। ব্রনক্সেই বড় হয়েছেন তিনি। ছোট বেলা থেকেই দেখা যেত তিনি দাবা খেলায় অত্যন্ত পারদর্শী। তার বাবা তাকে ছোটবেলায় দাবা খেলা শিখিয়েছেন। এরপর সারা জীবনই তিনি অত্যন্ত আগ্রহী দাবাড়ু ছিলেন। তের বছর বয়সে তাকে একটা ক্যামেরা দেওয়া হয়েছিল। এটাতেই বোধহয় সূচিত হল এক চলচ্চিত্র কিংবদন্তির সেই অভিমুখে যাত্রার।

হাই স্কুলে (আমাদের কলেজ) তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ছাত্র। তাঁর এক বন্ধু বলেছেন, 'স্টানলি দিনের পর দিন আমার হোমওয়ার্ক কপি করতো। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলে সে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলেছিল, "I'm not interested." '। হাই স্কুল শেষে তিনি ফটোগ্রাফার হিসাবে চাকরি পান বিখ্যাত 'লুক' ম্যাগাজিনে। এই ফটোগ্রাফিক ইমেজের ব্যবহার তাঁর ছবিতে দেখা গেছে সারাজীবন। নিচে দেখুন তিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে কোন ছবিটি 'লুক'-এর কাছে বিক্রি করে তাদের চাকরি পেয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্ট রোজভেল্টের মৃত্যুতে সমগ্র জাতির হতাশা ওই একটি ছবিতেই চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি।

তিনি সল্প সময়ের জন্য জ্যাজ মিউজিকের দিকেও ঝুঁকেছিলেন এবং ড্রামার হিসেবে চেষ্টা করেছেন। (তয় মনে হয় সেইটা ছাইরা মুভির দিকে ঝোঁকাতেই আমাদের লাভ হইছে বেশী।

তবে তাঁর আসল আগ্রহ ছিল ছবি তৈরিতে। বক্সিং এবং বক্সারদের জীবন তাঁকে টানত। তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ডকুমেন্টারি-ছবি ছিল 'ডে অফ দা ফাইট' (যেটার শুধু মাত্র ফুটেজই দেখছি আজতক

টুকিটাকি আরও কিছু শর্ট ফিল্ম তিনি তৈরি করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে 'ফিয়ার অ্যান্ড ডিজায়ার' একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যা একটি অবাস্তব যুদ্ধ নিয়ে। দুঃখজনক ঘটনা, শাটের দশকের সেইসব ফিল্মের ফুটেজ প্রায় কিছুই বেঁচে নেই আজ।

তবে তাঁর সবচেয়ে পুরানো ফিল্মগুলির ভিতরে আমি দেখেছি 'কিলারস কিস' (১৯৫৫)

মুভিটি একজন বক্সারকে নিয়ে যে পাশের ফ্ল্যাটের একজন নাইটক্লাব ড্যানসারকে বাঁচাতে চায় তাঁর মব বসের হাত থেকে। ফলশ্রুতিতে দুজনের প্রেমের সম্পর্ক

তাঁর পরের ফিচার ফিল্ম 'দা কিলিং' (১৯৫৬)। এটা একটা রেসট্র্যাক-এ ডাকাতি নিয়ে। কাহিনির বর্ণনা তো আপনারা আই,এম,ডি,বি-তেই পাবেন। তাই সংক্ষেপে বলি, শেষ সিনটার কথা। (স্পয়লার!) শেষ সিনটায় প্লেনে টাকা নিয়ে পালানোর সময় হঠাৎ সুটকেসটা খুলে যায়। প্লেনের বাতাসে হুহু করে উড়ে যায় সব টাকা। মানব সংগ্রাম আর তার অসারতা একটা সিনেই ফুটে উঠেছে নায়কের সেই শূন্য দৃষ্টিতে ...

তবে আবারও সমালোচকরাই বুঝে যান কুব্রিকের দক্ষতা। তাই তিনি এরপর প্রথম বড় বাজেটের কোনও মুভি করার সুযোগ পান। এম,জি,এম তাঁকে সুযোগ দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উপর 'পাথস অফ গ্লোরি' তৈরি করার। ১৯৫৭ সালে এরকম বাস্তবঘেঁষা সিনেমা কয়টা আছে তা গবেষণার বিষয়। বিখ্যাত স্ক্রীন অ্যাক্টর কার্ক ডগলাস (যিনি মাইকেল ডগলাসের বাবা) এখানে এক ফ্রেঞ্চ কর্নেলের ভূমিকায় অভিনয় করেন যার গ্রুপের তিনজন সৈন্যকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষতার জন্য। মার্টিন স্করসেইজি (প্রথম আলো চিরকাল বলে এল 'স্করসিস'

নিচের ছবিতে লাস্ট সিনটা আবারও। এতে অভিনয় করেছেন কুব্রিকের ভবিষ্যৎ স্ত্রী ক্রিস্তিয়ানা কুব্রিক। তাঁকে বাধ্য করা হয় একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যের সামনে একটি জার্মান গান গাইতে। কিন্তু গানের সুর আর তার আবেগে আস্তে আস্তে তারা চুপ হয়ে যায় ...

মনে রাখবেন, কুব্রিকের বয়স কিন্তু তখন মাত্র ২৮!

'পাথস অফ গ্লোরি'-এর সাফল্যে এম,জি,এম এবার তাঁকে দেয় 'স্পার্টাকাস' নির্মাণ করতে। আবারও সাথে কার্ক ডগলাস। কিন্তু এবার তাঁর সাথে আছেন সার লরেন্স অলিভিয়ে, চার্লস লটন, সার পিটার উস্তিনভ, জিন সিমন্স-এর মত তারকা! ফলাফল শুধু এইযে, ১৯৬০ সালে নির্মিত হলেও এটি এপিক ফিল্ম হিসাবে আজো সবার মনে উজ্জল।

মুভিটা জিতে নেয় চারটা অস্কারঃ

Best Actor in a Supporting Role

Best Art Direction-Set Decoration, Color

Best Cinematography, Color

Best Costume Design, Color

কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্যি, কুব্রিক যা চেয়েছিলেন তার কিছুই করতে দেওয়া হয়নি এই মুভিতে। অর্থাৎ তাঁর কোনও 'ক্রিয়েটিভ কন্ট্রোল' ছিল না প্রায়। কিন্তু এই মুভির বিশাল সাফল্যে এবার তিনি এমন জায়গায় পৌঁছেছিলেন যা তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে ফিল্ম তৈরিতে।

তাঁর পরের ফিল্ম 'ললিতা'। এটা আমার ব্যাক্তিগত মতের সাথে যায় না। মুভিটা এক মধ্যবয়স্ক প্রফেসরকে নিয়ে যে তাঁর ১৪ বছর বয়স্ক সৎ মেয়েকে নিয়ে অবসেসড হয়ে পরে। বইটা নাকি অনেক ভালো, আর মুভিটা নাকি সরে এসেছে বই থেকে। নিচের ছবিটা বেশ ফেমাস এক সিনেরঃ

যেটা বলছিলাম, আমি এই বই বা মুভির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য (যদি থেকে থাকে) ধরে উঠতে পারি নি। আমার কাছে পুরুষের পারভার্শনের ফ্যান্টাসি ছাড়া আর কিছুই লাগে নি। তবে কাহিনী যাই হোক না কেন, মুভিটার মেকিং নিয়ে কোনও রকম প্রশ্নের অবকাশ নেই একেবারেই। আর অ্যাক্টরদের পারফরমান্সও চমৎকার। এর উল্টো থিম নিয়ে বোধয় 'দা রিডার' তৈরি হয়েছে। কিন্তু আফসুস, আমারও বয়স ১৭ ছিল, কিন্তু কোনও কেট উইন্সলেট তো আইল না।

তবে এর পরেই কুব্রিক তৈরি করেন 'ডঃ স্ট্রেঞ্জলাভ'। এটা আমার মতে সর্বকালের সেরা সেটায়ারগুলির একটি। ১৯৬৪ সালে এই মুভি যখন তৈরি হয়, তখন আমেরিকা আর রাশিয়ার 'কোল্ড ওয়ার' চলছে। সারা পৃথিবীই আতঙ্কে আছে কখন এই উন্মাদগুলির কেউ একজন একটি নিউক্লিয়ার বোমায় পৃথিবী ধ্বংস করে দেবে। তেমনি একটি কাহিনী নিয়ে তৈরি এই ফিল্ম। কিন্তু পুরা ঘটনাটাকেই ডার্ক কমেডির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তিনি। এটাতে পিটার সেলারস-এর তিনটি রোলে অভিনয় সারা জীবন মনে থাকবে আমারঃ

আর হ্যাঁ, একটি ডায়ালগে হা হা প গে। 'Gentleman, you cannot fight in here. This is the war room!'

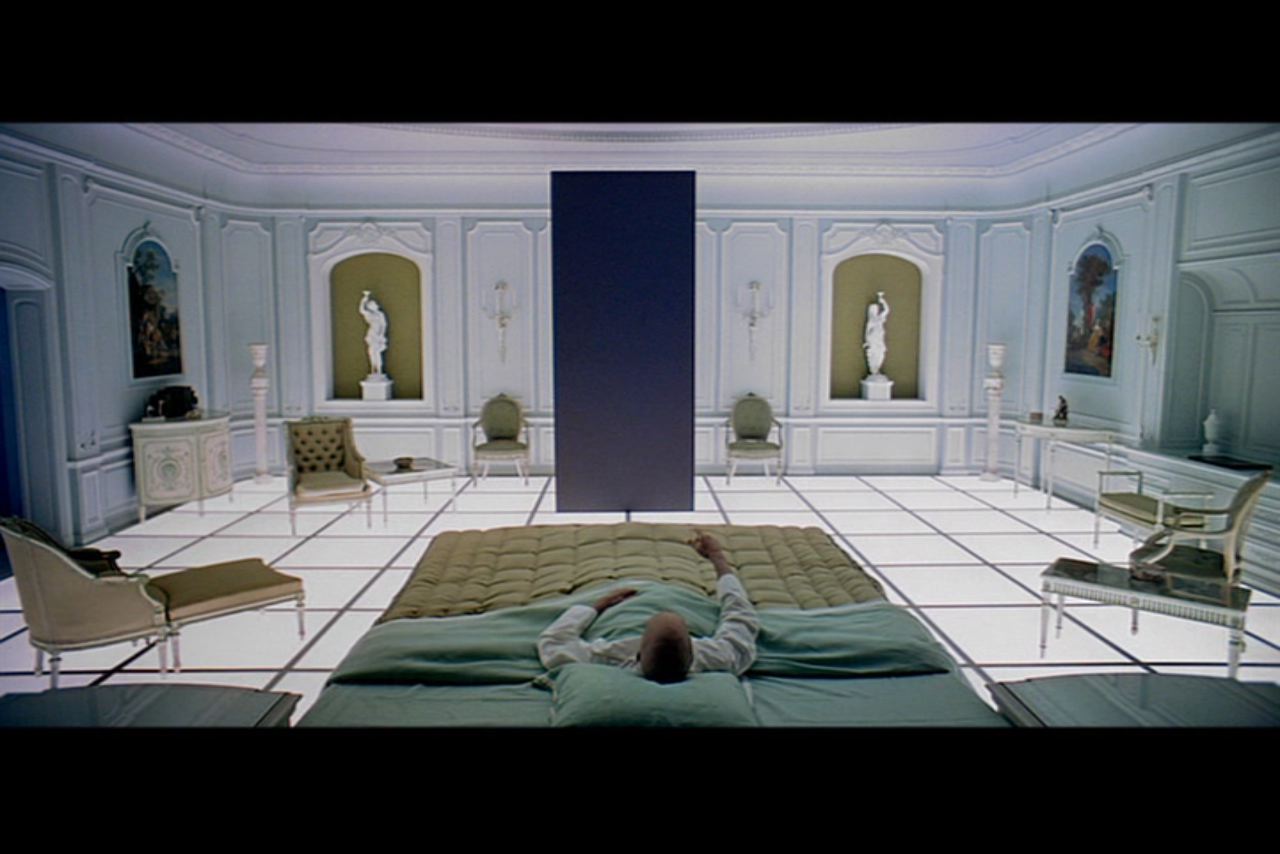

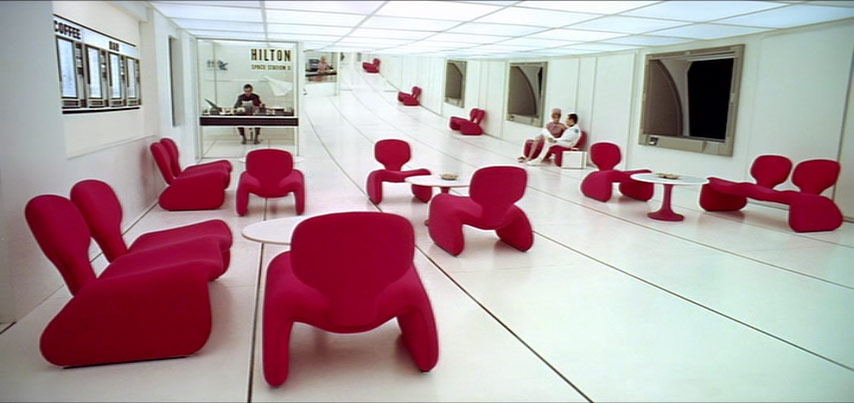

যাই হোক, অনেক পেঁচালের পরে আসল মুভির কথায় আসি। সেটা হচ্ছে '২০০১: আ স্পেস অডিসি'। কোনও সিনেমাপ্রেমী-ই দ্বিমত পোষণ করবে না যে এটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাই-ফাই মুভি। ১৯৬৭ সালে নির্মিত এই ছবিতে সেট ডিজাইন, কালার, সিনেমাটোগ্রাফি, স্ক্রিপ্ট, মিউজিক, অভিনয় সবকিছুই হতবাক করে দেওয়ার মত। এটাই প্রথম সার্থক কালার কুব্রিক ফিল্ম। আমার প্রথম দেখা কুব্রিক ফিল্ম এটি। আমার এখনো মনে আছে, বারবার হা করে ভাবছিলাম, ওই সময় এইরকম সেট ডিজাইন কিভাবে সম্ভব? এরকম স্পেশাল এফেক্ট কিভাবে সম্ভব কম্পিউটার ছাড়া? আর ফটোগ্রাফির কথা তো বাদই দিলাম! নিচের ছবি কয়েকটি দেখুনঃ

অতি সম্প্রতি এটার ব্লু-রে রিপ দেখলাম। বিধাতাকে ধন্যবাদ তিনি আমাকে চোখ দিয়েছেন।

এখানে মুভিটা নিয়ে বলে রাখা ভালো, বইটা (আরথার সি ক্লার্কের লেখা) পড়লে হয়ত বুঝতে সুবিধা হবে (আজিজ সুপার মার্কেটে পাবেন)। মুভিটার ফিনিশিং নিয়ে সবারই ভিন্ন মত আছে। তবে আমার মত একটাই, মুভি একটা ভিসুয়াল মিডিয়াম। অর্থাৎ, রেডিওতে নাটক শুনলে যেমন অভিনেতার কণ্ঠ ছাড়া আর কিছুর দরকার নেই, মুভি কিন্তু উল্টোটা। এখানে ছবিই কথা বলে। তাই কুব্রিকের মত লোকেরা মুভিকে একটা ভিসুয়াল এক্সপেরিএন্স হিসাবেই ফুটিয়ে তুলতে চান। তাই শেষ পর্যন্ত কি হল, তা বুঝার খুব একটা দরকার নেই বলেই আমার মতামত। আর শেষ কথা, মুভিতে মিউজিকের এর চেয়ে সার্থক ব্যাবহার আমি দেখি নি। মানুষের প্রাণী হিসাবে বিজয় ফুটিয়ে তোলার জন্য এর চেয়ে কি কোনও ভালো মিউজিক আছে? :

তাঁর পরের ফিল্ম 'আ ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ' (১৯৭১) নিয়েও বোধয় বলার কিছু নেই। ব্লগে অনেকেই এটি নিয়ে লেখালেখি করেছেন। আমার মতে মুভিটি শকিং। এরকম ভয়াবহ কোনও ভবিষ্যতের কল্পনা করা এবং তাকে বাস্তবে এভাবে ফুটিয়ে তোলা, আমার মতে 'দা ওয়ার্ক অফ আ জিনিয়াস'। তবে দুঃখজনকভাবে অনেকেই বাস্তব জীবনেও মুভিটির মত করা শুরু করলে অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তাই আরও আলোচনায় না গিয়ে আরও কিছু ফটোগ্রাফ দিলাম সিনেমাটি থেকেঃ

একই সাথে সেই ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলার আদর্শ সঙ্গীতঃ

আমার ব্যাক্তিগত পছন্দ কুব্রিকের পরের ফিল্মটি। নাম 'ব্যারি লিন্ডন'। ১৯৭৫ সালের এই মুভির মত 'চক্ষু-সুখকর' সিনেমা খুব বেশী দেখিনি। সিনেমাটি অষ্টাদশ শতাব্দীর পেইন্টিং দ্বারা ইন্সপাইআরড। তাই পুরা মুভিতে আছে অসাধারণ সব সিনেমাটিক শট। বিভিন্ন ধরণের লেন্স ব্যাবহার করে এই পেইন্টিং-এর এফেক্টগুলো আনা হয়েছে। তাতে কখনো এসেছে ল্যান্ডস্কেপ-এর আমেজ, কখনো এসেছে 2-D portrait-এর আবহ। এমনকি মোমবাতির সিনটিও সম্পূর্ণ মোমবাতির আলোতেই করা হয়েছে! ("Most famously, interior scenes were shot with a specially adapted high-speed f/0.7 Zeiss camera lens originally developed for NASA")

এরপরে ১৯৮০ সালে তিনি তৈরি করেন 'দা শাইনিং'। স্তিফেন কিং-এর উপন্যাস অনুযায়ী তৈরি এই মুভিতে অভিনয় করেন আরেক লেজেন্ড জ্যাক নিকলসন। তাঁর 'হিয়াররররররররররররসসসসসসসসস জনি!!!' সিনটি অনেকেরই প্রিয় সিনেমা সিন বোধয়।

হরর মুভি এর চেয়ে সহজে ভালো হয় না। কোনও ভয়াবহ গা-শিউরানো সিন না থাকলেও মিউজিকের ব্যাবহার আর অ্যাক্টরদের অভিনয়ে আস্তে আস্তে দর্শক চলে যাবে এক উন্মাদ দুনিয়ায়। ছোট বাচ্চাটার অ্যাকটিং-ও মনে রাখার মত।

১৯৮৭ সালে এরপর তিনি নির্মাণ করেন 'ফুল মেটাল জ্যাকেট'। ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে এটি নির্মিত। অন্য সব যুদ্ধ নিয়ে মুভির সাথে এর পার্থক্য ছিল, যুদ্ধ মানুষকে কিভাবে আস্তে আস্তে উন্মাদ করে তোলে এবং তা সৈন্যদের উপরেই কি চাপ তৈরি করে, তা দর্শকের সামনে তুলে ধরেছিলেন শুধুমাত্র গুটিকয় সৈন্যদের অ্যাকটিং দিয়ে। তবে সত্যি কথা, এর চেয়ে ভালো যুদ্ধ নিয়ে মুভি আছে। আমার সবচেয়ে মজা লেগেছিল সারজেন্টের ঝাড়ি গুলা!

কুবরিকের শেষ মুভি এবং আমার খুবই প্রিয় 'আইজ ওয়াইড শাট'। টম ক্রুজ আর নিকল কিডম্যান দুজন হাসবেন্ড-ওয়াইফ যারা তাদের দাম্পত্য জীবন নিয়ে খুব একটা সুখী না। তাই এক রাতে টম ক্রুজ বেরিয়ে যায় এবং নিউ ইয়র্ক-এ ঘুরে বেড়ায়, নিজের দাম্পত্য সম্পর্কটাকে না চিঁরে কতটুক টানা যায়, বোধয় তাই দেখতেই!

মুভিটা কিঞ্চিৎ হরর, কিঞ্চিৎ ফ্যান্টাসি। টম ক্রুজ একটি আলিশান বাড়িতে প্রবেশের পরে যা ঘটতে থাকে, তা এক রকম পরাবাস্তব অভিজ্ঞতাই বলা যায়। একই সাথে এত ভয়াবহ সঙ্গীতের ব্যাবহার, কস্টিউম ডিজাইন আর মুখোশের ব্যাবহারে মানুষের মুখভঙ্গি তুলে ধরা আমার কাছে অবিশ্বাস্য লেগেছিল। মনে আছে গভীর রাতে ট্র্যাকটা ছাড়তে ভয় পেতাম। তবে যৌনতার ছড়াছড়ি থাকাতে যারা দেখবে, তারা এই পয়েন্ট অফ ভিউ রাখবে কিনা বলা মুশকিল।

আর এই সেই গা-শিউরানো ট্র্যাক। নিজ দায়িত্তে শুনবেনঃ

সব শেষে বলতে চাই, কুব্রিকের মুভি দ্বারা আমার একটা বোধ এসেছে। আমরা পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এসেছি। এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে এই পৃথিবীর সৌন্দর্য যতটা সম্ভব নিয়ে যাওয়াই আসলে 'মানুষ' নামক প্রাণীটার সার্থকতা।

তথ্যসূত্রঃ 'স্ট্যানলি কুব্রিকঃ অ্যা লাইফ ইন পিকচারস' (ডকুমেন্টারি) ও গুগল।

সর্বশেষ এডিট : ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ২০১১ দুপুর ১২:৪৫

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।