হরপ্পা সভ্যতা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা । সভ্যতাটির আবিস্কার ভারতের ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা, এই আবিস্কারের পূর্বে মনে করা হত যে আর্যদের ভারতবর্ষে আসার পর থেকে ভারতের ইতিহাসের সূচনা । হরপ্পা সভ্যতা আবিস্কারের পর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব এবং মৌলিকত্ব প্রমাণ হয়েছে। অন্তত পাঁচ হাজার বছরের পুরনো হরপ্পা সভ্যতাটি প্রাচীনত্বের দিক থেকে মিশর-ব্যাবিলন আসিরিয়ার সমকক্ষতা অর্জন করেছে। সে যাই হোক। প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষে হরপ্পা সভ্যতা গড়ে ওঠার সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল। মাঠ পর্যায়ে গবেষনা করে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নবোপলীয়, অর্থাৎ নব্যপ্রস্তর যুগে খাদ্য ও ঘাসের অভাব দেখা দিয়েছিল। মানুষ এবং পশুখাদ্য যোগানোর জন্য নদীর তীরই ছিল উপযুক্ত জায়গা। কাজেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ নদীর তীরে বসতি গড়তে থাকে। এই ঘটনা ঘটেছিল ২২০০ খ্রিস্টপূর্বের আগে। কেননা, ঐতিহাসিকদের মতে হরপ্পা সভ্যতার কালসীমা খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ থেকে ১৭০০। সে যাই হোক। মিশর কিংবা মেসোপটেমিয় সভ্যতার তুলনায় হরপ্পা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত। এর প্রধান কারণ হরপ্পা সভ্যতার লিখিত দলিলের অভাব। হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন নগরে প্রায় হাজার দুয়েক সীল পাওয়া গেলেও আজও সেগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের (archaeological excavation) ফলে যে তথ্যসমূহ পাওয়া গিয়েছে তারই ভিত্তিতে হরপ্পা সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গড়ে উঠেছে। অবশ্য মহেনজোদারোয় ভূগর্ভস্থ কয়েকটি স্তর জলমগ্ন থাকায় খননকার্যও পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। হরপ্পা সংস্কৃতি সুবিশাল ভূখন্ডে ছড়িয়ে আছে। আয়তন সব মিলিয়ে ১২,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার ।এ প্রসঙ্গে একজন ভারতীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন:The total geographical area over which this civilization flourished is more than 20 times of the area of Egyptian and more than 12 times of the area of Egyptian and Mesopotamian civilizations combined.

হরপ্পা সভ্যতা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা । সভ্যতাটির আবিস্কার ভারতের ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা, এই আবিস্কারের পূর্বে মনে করা হত যে আর্যদের ভারতবর্ষে আসার পর থেকে ভারতের ইতিহাসের সূচনা । হরপ্পা সভ্যতা আবিস্কারের পর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব এবং মৌলিকত্ব প্রমাণ হয়েছে। অন্তত পাঁচ হাজার বছরের পুরনো হরপ্পা সভ্যতাটি প্রাচীনত্বের দিক থেকে মিশর-ব্যাবিলন আসিরিয়ার সমকক্ষতা অর্জন করেছে। সে যাই হোক। প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষে হরপ্পা সভ্যতা গড়ে ওঠার সুনির্দিষ্ট কারণ ছিল। মাঠ পর্যায়ে গবেষনা করে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নবোপলীয়, অর্থাৎ নব্যপ্রস্তর যুগে খাদ্য ও ঘাসের অভাব দেখা দিয়েছিল। মানুষ এবং পশুখাদ্য যোগানোর জন্য নদীর তীরই ছিল উপযুক্ত জায়গা। কাজেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ নদীর তীরে বসতি গড়তে থাকে। এই ঘটনা ঘটেছিল ২২০০ খ্রিস্টপূর্বের আগে। কেননা, ঐতিহাসিকদের মতে হরপ্পা সভ্যতার কালসীমা খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ থেকে ১৭০০। সে যাই হোক। মিশর কিংবা মেসোপটেমিয় সভ্যতার তুলনায় হরপ্পা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত। এর প্রধান কারণ হরপ্পা সভ্যতার লিখিত দলিলের অভাব। হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন নগরে প্রায় হাজার দুয়েক সীল পাওয়া গেলেও আজও সেগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের (archaeological excavation) ফলে যে তথ্যসমূহ পাওয়া গিয়েছে তারই ভিত্তিতে হরপ্পা সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গড়ে উঠেছে। অবশ্য মহেনজোদারোয় ভূগর্ভস্থ কয়েকটি স্তর জলমগ্ন থাকায় খননকার্যও পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। হরপ্পা সংস্কৃতি সুবিশাল ভূখন্ডে ছড়িয়ে আছে। আয়তন সব মিলিয়ে ১২,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার ।এ প্রসঙ্গে একজন ভারতীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন:The total geographical area over which this civilization flourished is more than 20 times of the area of Egyptian and more than 12 times of the area of Egyptian and Mesopotamian civilizations combined.

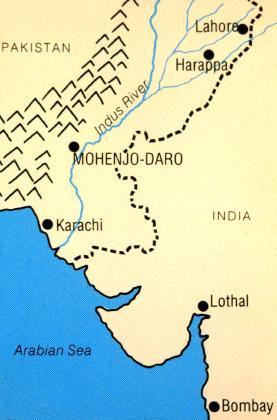

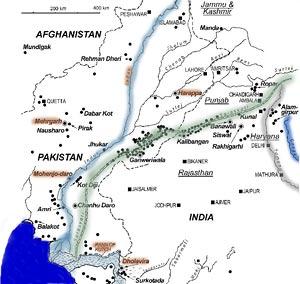

হরপ্পা সভ্যতার মানচিত্র

প্রথম দিকে হরপ্পা সংস্কৃতিটি সিন্ধ সভ্যতা নামেও পরিচিত ছিল। তবে, হরপ্পা সংস্কৃতি কে "সিন্ধ সভ্যতা" অবহিত করলে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কেননা প্রথম দিকে প্রাচীন এই সভ্যতাটির আবিস্কার সিন্ধ নদীর উপত্যকায় হলেও পরবর্তীকালে তার বাইরেও বহু প্রত্নক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে যা হরপ্পা-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসূচক। তাছাড়া হরপ্পার এক নগরে সভ্যতাটির প্রাথমিক নিদর্শন পাওয়া যায় বলেই সভ্যতার নাম হরপ্পা সভ্যতা হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় ঐতিহাসিক মাখখান লাল লিখেছেন: A culture may also be named after the site from where it came to be known for the first time.

হরপ্পা সভ্যতা ভারত এবং পাকিস্তান -এ দু দেশেই ছড়িয়ে আছে।

এবার কী করে হরপ্পা সভ্যতা আবিস্কৃত হল সে বিষয়ে কিছু বলি।

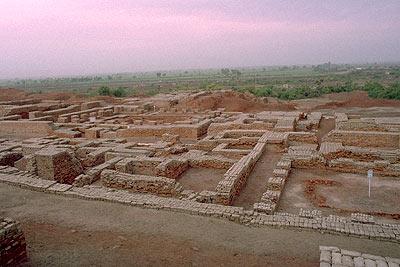

১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ। চার্লাস ম্যাসন (প্রকৃত নাম অবশ্য জেমস লুইস) নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন সৈন্য এবং অবিস্কারক পাঞ্জাবে যান। উদ্দেশ্য পাঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ওই পাঞ্জাবেরই পশ্চিমে মন্টোগোমারি জেলায় ইরাবতী নদীর পূর্ব তীরে হরপ্পার অবস্থান। চার্লাস ম্যাসন হরপ্পায় ঢিবি দেখেছিলেন। এবং তার লেখায় চার্লাস ম্যাসন ঢিবিটিকে ‘প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে সম্ভাবনাময়’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। তখন ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান ছিলেন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব চর্চার পথিকৃৎ মেজর জেনারেল কানিংহাম । ইনি ১৮৫৩ এবং ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার হরপ্পা পরিদর্শন করেন। এবং সীল ও ছুরির ফলা সম্বলিত সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তা সত্ত্বেও পন্ডিতমহলে হরপ্পা নিয়ে তেমন আগ্রহ তৈরি হয়নি। যাই হোক। মহেনজোদারোর অবস্থান বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার খয়েরপুর বিভাগে। মেজর জেনারেল কানিংহাম কর্তৃক সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশের পঞ্চাশ বছর পর মহেনজোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন করা হয়। সেসময় একই ধরনের সীল পাওয়া যায়। সংবাদটি ‘ইলাষ্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ’ এ প্রকাশিত হলে প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে সাড়া পড়ে যায়।

হরপ্পা নগরের ধ্বংসাবশেষ

হরপ্পা সভ্যতার আবিস্কারের সঙ্গে একজন বাঙালি ঐতিহাসিক জড়িত। তিনি ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্ধ্যোপাধ্যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্য এবং অবিস্কারক চার্লাস ম্যাসন হরপ্পায় যে ঢিবি দেখেছিলেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্ধ্যোপাধ্যায় সেটি বৌদ্ধ উপাসনালয়ের ধ্বংসাবশেষ ভেবেছিলেন । সে যাই হোক। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি হরপ্পায় খননকার্য শুরু করেন এবং অচিরেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৃৎপাত্র এবং পাথরের তৈরি শিল্পকর্ম আবিস্কার করতে সক্ষম হন। হরপ্পা সভ্যতার অন্য আবিস্কারক হলেন প্রত্নতাত্ত্বিক পন্ডিত দয়ারাম সাহানী। এঁরা দুজনই হরপ্পা ও মহেনজোদারোতে দুইটি নগরের সন্ধান পান।

হরপ্পা। খননকার্য চলছে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় সিন্ধ অঞ্চলে সব মিলিয়ে চল্লিশটির মতন প্রত্নক্ষেত্র আবিস্কার হয়েছিল। এর পর গত ৫০/৬০ বছরে সব মিলিয়ে ১৪০০ প্রাচীন বসতি আবিস্কৃত হয়। এর মধ্যে ৯২৫ টি ভারতে; এবং ৪৭৫ টি পাকিস্তানে। কাজেই বর্তমানকালের রাজনৈতিক সীমানায় হরপ্পা-সংস্কৃতির বিশ্লেষন সম্ভবপর নয়, কাজেই ভৌগোলিক প্রেক্ষপটেই হরপ্পা-সংস্কৃতির সমীক্ষা চালানো সমীচীন যা, আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে বিশাল এক ভূখন্ডে ছড়িয়ে রয়েছে- পশ্চিমে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের সুতকাজেন্দর; পুবে ভারতের উত্তরপ্রদেশের মিরাট জেলার আলমগীরপুর; দক্ষিণে মহারাষ্ট্রের আহমদনগর জেলার ধাইমাবাদ; এবং উত্তরে জন্মু এবং কাশ্মীরের আখনুর জেলার মানডা। পুব-পশ্চিমে সব মিলিয়ে ১৬০০ কিলোমিটার। এবং উত্তরদক্ষিণে ১৪০০ কিলোমিটার।

মানচিত্রে সরস্বতী নদীর অবস্থান। বর্তমানে নদীটি মজে গেলেও অতীতে খরস্রোতা ছিল এবং এই নদীর পাড়েই হরপ্পার ৮০% প্রাচীন বসতি গড়ে উঠেছিল; যে কারণে হরপ্পা সংস্কৃতিটি সরস্বতী সভ্যতা নামেও পরিচিত।

নব্যপ্রস্তর যুগে হরপ্পা-সংস্কৃতির বেশির ভাগই গড়ে উঠেছিল নদীর কিনারে। যার কারণটি পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হরপ্পা সভ্যতার ৪০% গড়ে উঠেছিল সিন্ধু নদের অববাহিকায়; ৮০% বসতি গড়ে উঠেছিল সিন্ধু এবং গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বয়ে যাওয়া সরস্বতী নদীর তীরে । সরস্বতী নদীটি যদিও বর্তমানে মজে গেছে। অতীতে সরস্বতী নদীর তীরে ২৫০ বসতি গড়ে উঠেছিল, এর কিছু আবার গুজরাটে, কিছু মহারাষ্ট্রে। কাজেই হরপ্পা সভ্যতাটি কে ঠিক সিন্ধসভ্যতা নয় বরং এককালে প্রবাহমান সরস্বতী নদী সৃষ্ট সভ্যতা বলাই সমীচীন! একারণে হরপ্পা সভ্যতাকে কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা, কেউ-বা সরস্বতী সভ্যতা।

হরপ্পা-সংস্কৃতির মৃৎপাত্র; যা এক উৎকর্ষ শিল্পমানের ইঙ্গিত দেয়

হরপ্পা ও মহেনজোদারোয় খননকার্যের ফলে জানা গেছে যে ওসব অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক কালেই নগর গড়ে উঠেছিল। হরপ্পা ও মহেনজোদারো ছাড়াও কালিবানগান, লোথাল, সুরকোটাডা ও ধোলাভিরা ইত্যাদি অঞ্চলে সুপ্রাচীন বসতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। নগরের চারপাশে ছিল কৃষিজমি। এমনটাই স্বাভাবিক। কেননা কৃষির উদ্বৃত্ত থেকেই সাধারণত নগর গড়ে ওঠে। নগর ঘিরে কৃষিজমি বাদেও ছিল নদী, বনভূমি এবং চারণভূমি। এতে করে শিকারী এবং খাদ্য সংগ্রাহক শ্রেণির অস্তিত্বের কথা অনুমান করা যায়। চারণভূমি নগরে দুধ, মাংস, হাড় ও চামড়ার যোগান দিত । নদীপথে গড়ে উঠেছিল নৌবাণিজ্য ।

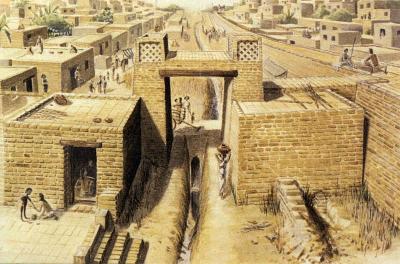

বর্তমান কালের শিল্পীর চোখে হরপ্পা নগর।

তো, কারা নির্মাণ করেছিল হরপ্পা সভ্যতা?

ঐতিহাসিকগণের অভিমত হল: প্রাচীন ভারতে দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতিই হরপ্পা সংস্কৃতি নির্মাণ করেছে। আর্যরা ভারতবর্ষে আসার আগেই প্রাচীণ ভারত দ্রাবিড়-অধ্যূষিত ছিল। বেলুচিস্তানের পাহাড়ি ব্রাহুই আদিবাসীরা আজও দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলে। দ্রাবিড়দের আদিভূমি দক্ষিণ ভারত। প্রাচীন হরপ্পাবাসীর দেহগত নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়দের সাদৃশ্য প্রমাণিত। দুই সংস্কৃতির মানুষই শৈব (এরা শিবের ভক্ত) ও শাক্ত (এরা আদ্যশক্তি মহাদেবীর ভক্ত) ধর্মের অনুসারী। দুটি সংস্কৃতিতেই লিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল। তাছাড়া এদের মধ্যে ভাষাগত ঐক্যও লক্ষ করা গিয়েছে। আর্যরা অনার্যদের পরাজিত করেছিল বলে ঋক বেদ-এ উল্লেখ রয়েছে। এ অনার্য জাতিই ভারতীয় ভূমিপুত্র দ্রাবিড় জাতি।

হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম নগর ধোলাভিরা-র ধ্বংসাবশেষ

কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে আর্যরাই হরপ্পা সংস্কৃতির স্রষ্টা। দাবীটি অযৌক্তিক। কয়েকটি যুক্তি তুলে ধরছি। (১) আর্য সভ্যতা ছিল গ্রাম ভিত্তিক। আর্যরা পশুপালন ও কৃষিকাজ করত। অন্যদিকে হরপ্পা সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল নগর। বৈদিক সাহিত্যে আর্যদের বলা হয়েছে ‘নগর ধ্বংসকারী’। প্রধানতম বৈদিক দেবতা ইন্দ্রকে ‘পুনন্দর’ বলা হয়ে ছে। এর মানে,‘পুর (নগর) ধ্বংসকারী’। (২) হরপ্পা সংস্কৃতিতে আর যাই থাক, লোহা ছিল না; অথচ বৈদিক সভ্যতায় তামা ও লোহার ব্যাবহার ছিল। (৩) হরপ্পা এবং মহেনজোদারোর নগরগুলিতে ইটের দোতলা এবং তিনতলা বাড়ি ছিল; আর্যরা ঘর বানাতো মাটি বাঁশ ও খড় দিয়ে। (৪) ঘোড়ার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীদের সম্পর্ক ক্ষীণ বলে ধারণা করা হয়। অথচ বহিরাগত আর্যদের প্রধান বাহনই ছিল অশ্ব বা ঘোড়া। (৫) হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীদের জীবন ছিল স্থায়ী; অন্যদিকে আর্যরা ছিল যাযাবর । (৬) ষাঁড় ছিল হরপ্পা সভ্যতার পূজ্য দেবতা। আর্যসমাজে গাভী পূজনীয় ছিল। (৭) আর্যরা লিঙ্গ পূজাকে নিন্দনীয় মনে করত। হরপ্পা সভ্যতায় লিঙ্গ ও মাতৃদেবীর পূজা। (৮) আর্য সংস্কৃতিতে পুরুষ দেবতার আধিক্য থাকলেও হরপ্পায় মাতৃদেবী বা নারীদেবী হরপ্পার লিখিত ভাষা ছিল; আর্যদের ছিল না। (৯) আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বে; হরপ্পা সভ্যতার সূত্রপাত তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

কাজেই, দ্রাবিড় ভাষাভাষী জাতিই হরপ্পা সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে।

ক্রমশ ...

ছবি: ইন্টারনেট।

তথ্যসূত্র: শেষ কিস্তিতে সংযুক্ত করা হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।

অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন। ছবি আটো ইন্সার্ট হবে।